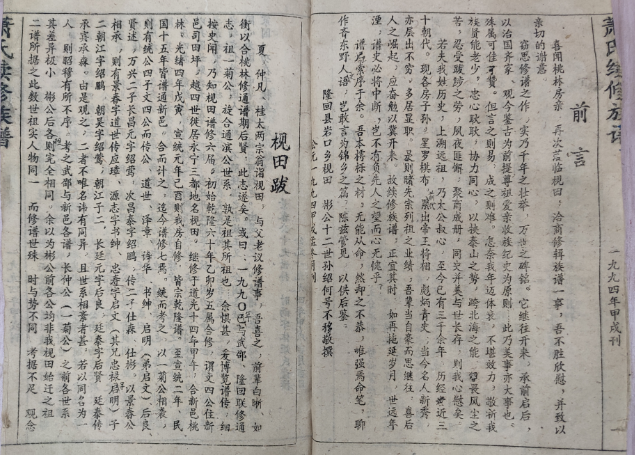

原序

蕭氏源流前序備矣,其於九公派下各繫一公之後者尤各加詳焉。此親親也,所謂各親其親。

然不獨親其親,私恩以此伸焉,公義以此明焉。夫伦九公子孫,言布散而遠居,有親宻而比戸。親與疎實無論居之遠近也,第居相近,疎亦似親;居相遠,親亦似疇。惟有以合之,不獨近者親,卽遠者亦知所以親矣。此族之所以貴合也。

以敬祖父之所尊,以愛祖父之所親,斯禮也。達於九公之子若孫,所關詎不重歟?九祖九郎公傳文四公住新邑司田坪,越四世徙居永甯三都地名梘田,相厥攸居十有餘世矣。

凡祖父墳墓所在有四山焉:麻溪山則在邵地,石珠塘山則在我本邑,迥龍山則在我屋對門,賓齋冲則在我屋對門山背後也。以是昭茲來許,幽旣甯矣,而後起者尤更有說焉。

昔范文正公有云:吾宗族甚眾,於吾固有親疏;然吾祖宗視之固無親疏也。苟祖宗之意無親疏,則饑寒者吾安得不恤也?若獨亯富貴而不恤宗族,異日何以見祖宗於地下?今何顏人家廟乎?卒果行其言,余嘗三復斯言而爲之三致意焉。

伏願凡我同宗,無論富貴貧賤,有人於此立志以范文自期待者,尤爲余之所望,豈獨一門之幸乎?抑又邦家之光也。

是序

大淸乾隆六十年乙卯嵗孟冬月吉旦

翻译

萧氏家族的历史在前序中已经详细介绍了。对于九公的后代分支,每个支系都做了详细的记录,这是为了表达对血缘关系的重视,也就是所说的各亲其亲。

但不仅限于只关心自己的亲人,个人之间的恩情得以体现,公正的原则也由此阐明。九公的子孙们分布得很广,有的住得远,有的住得很近。不论居住距离的远近,亲情的亲密或疏远并不因此改变。当居住地点接近时,即使是远亲也会显得亲近;而即使是非常亲近的人,如果住得很远,看起来也会像陌生人。我们应当用一种方式把大家团结在一起,这样不仅是住得近的人会感到亲密,即便是住在远方的人也知道如何保持亲情。这就是家族重视团聚的原因。

尊敬祖父所尊敬的人,爱护祖父所爱的人,这是礼节。这种礼仪应该传达到九公的子嗣和孙子们那里,这难道不是至关重要的吗?九祖九郎公有四个儿子,其中文四公迁居到了新邑司田坪,过四代后又迁居到永宁三都的一个名叫梘田地方,在那里定居超过有十代啊。

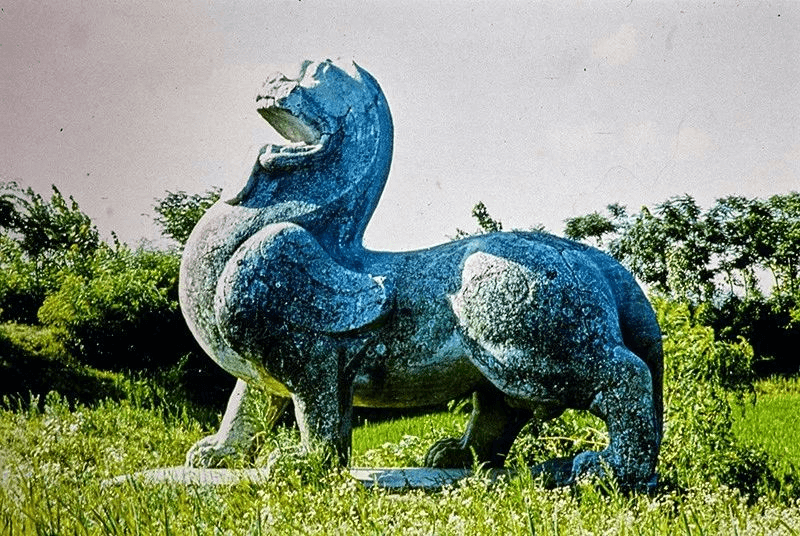

祖先的坟墓分布在四处:麻溪山在邵地,石珠塘山在我们的家乡,迥龙山就在我们房子的对面,宾斋冲则在房子后面的山上。这些地方昭示着先人的存在,祖先的灵魂在这里安息,对于后世子孙来说,更有着特殊的寓意和说法。

以前范仲淹曾说过:“我的宗族人数众多,与我确实有亲疏之别;但从祖先的角度看,他们并没有亲疏之分。如果祖先没有亲疏之分,那么对于那些饥饿寒冷的人,我怎能不关怀呢?如果我们独自享受富贵而不照顾宗族,将来我们怎么能够面对地下的祖先?现在又有什么脸面去家庙呢?”最终他践行了自己的话语。我反复思考这句话,并且对此深表敬意。

我希望我们所有同宗之人,不论是富贵还是贫贱,都能有人立志以范仲淹为榜样自勉,这是我特别期望看到的,这岂止是一门之幸?更是国家与社会的荣耀啊。

是为序

写于清朝乾隆六十年乙卯年(公元1795年)

由于水平有限,翻译难免有不尽之处,尽请指出并谅解。

©该文章著作权归作者所有

转载请注明出处: 兰陵萧氏 » 萧氏续修族谱枧田(马家桥)宣统元年谱原序