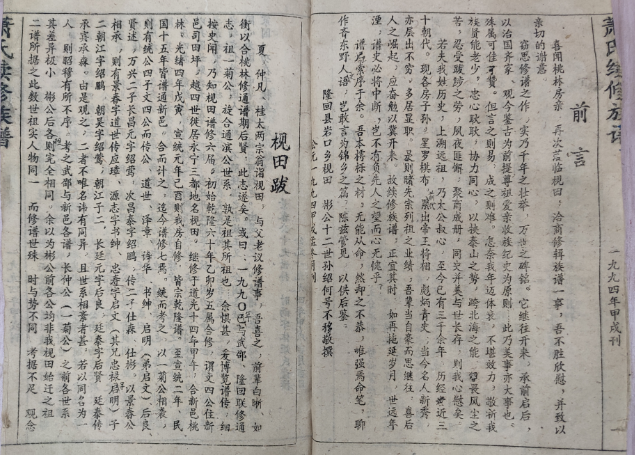

凡辨訛者必扼其要,扼其要而訛可辨矣。吾族半出長仲公之後,而近來修譜,其記載不無錯訛。欲辨其訛,亦有其至要者,于何辨之?即於長仲二字辨之。

考老譜載濱公之七世孫漢三公生七子,長諱南仕,字長仲;仲字從仕,字取義皆從“亻”旁。長字從長子取義,讀爲上聲,則長仲之爲我南仕公已彰彰矣。且其弟次諱俊,字青仲;三諱倡,字紅仲;四諱儀,字綠仲;五諱傑,字白仲;六諱修,字黃仲;七諱攸,字赤仲。兄弟皆爲“亻”旁,皆以仲稱,則卽六仲而長仲之必為其長可知也。六仲為漢三之子,則長仲必為其長子亦可知也。

今乃有以長仲為稽公之子,則長仲並非南仕矣。不思仲從仕取“亻”旁,兄與弟同字樣,不有仕也何以有仲?不有弟也何以稱?顧名思義,則其訛已不辨自明矣。且又有以益菊公名長仲者,抑知菊瓜乃潔公之六世孫,諱茂芳,字益菊,字從芳字皆為草頭,義亦相合,乃誤稱為長仲,則字義渺不相屬矣。此皆因老譜未出,遂不免以訛傳訛,而未深究夫長字之所由稱,仲字之所由稱也。

今因譜牒既成,爰即老譜所註載者,謹扼其要,而爲之辨。

嗣孫邦善謹誌

道光十四年甲午歲冬月吉旦

翻译:

凡是想要辨别错误的地方,都必须抓住关键。抓住了关键,错误就可以得到辨正。我们家族一半出自长仲公之后,但近年来修订家谱时,其中的记载难免有些错误。想要辨正这些错误,也有最关键的地方。在哪里辨正呢?就在“長仲”这两个字上。

考察老谱记载,濱公的第七代孙汉三公生了七个儿子,长子名叫南仕,字长仲;次子名叫俊,字青仲;第三个儿子名叫倡,字红仲;第四个儿子名叫仪,字绿仲;第五个儿子名叫傑,字白仲;第六个儿子名叫修,字黄仲;第七个儿子名叫攸,字赤仲。兄弟们的名字都有“亻”旁,而且都用“仲”来称呼。如果把“長”字按照长子的意思来理解,读作上声的话,那么“長仲”就是指我们的南仕公,这一点已经很明显了。而且他的弟弟们的名字也都带有“亻”旁,并且都以“仲”来称呼,由此可以看出,即使在六个“仲”之中,“長仲”必定是他们的长兄。既然六个“仲”是汉三的儿子,那么“長仲”必定是他的长子,这也是显而易见的。

现在有人把“長仲”当作稽公的儿子,这样“長仲”就不是南仕公了。他们没有想到,“仲”字是根据“仕”字来取的,带有“亻”旁,如果兄弟间没有“仕”,怎么会有“仲”呢?如果没有弟弟,又怎么能被称为“仲”呢?从名字的意义上来考虑,这个错误已经很明显了。此外,还有人把益菊公的名字写作“長仲”,要知道,益菊实际上是潔公的第六代孙,名叫茂芳,字益菊。“益菊”的字都带有草头,意义相符,却被误称为“長仲”,这样一来,字义就完全不符了。这些都是因为老谱没有出现,所以难免会将错误传播开来,而没有深入探究“長”字和“仲”字之所以这样称呼的原因。

现在家谱已经完成,于是我就根据老谱上的记载,抓住关键之处进行了辨正。

嗣孫邦善謹誌

道光十四年甲午歲冬月吉旦

(枧田)