原文

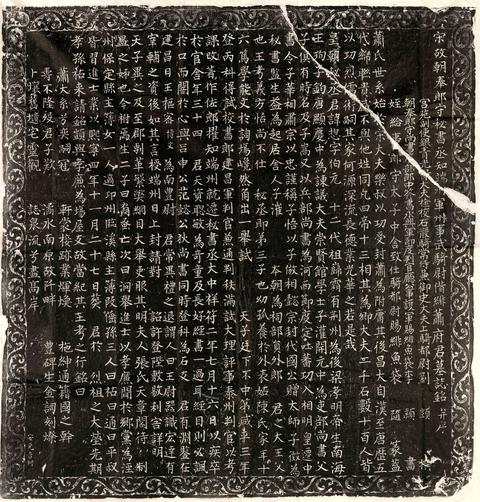

賜進士出身工部虞衡司主事加三級愚弟靳春陳詩愚谷氏頓首拜撰。

简体

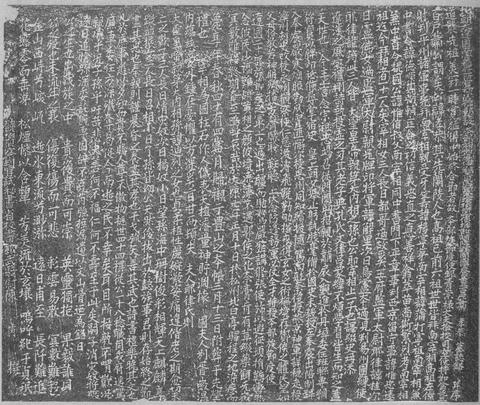

昔日欧阳永叔和苏轼各自为家族修谱,永叔模仿汉代年表的形式,而苏轼则按照大宗小宗的顺序来编排。虽然他们修谱的例子有所不同,但他们的家族世系都是清晰可查的。后人常常参考他们的方法,从得到姓氏开始,一直到分支繁衍的众多派别,无不了如指掌。这也使得宗族间的情谊得以流通,大家明白了同源同宗的深厚意义,这对于风俗的淳厚和乡邻的和谐,是非常重要的。因此,修谱不仅仅是家谱,更是关乎世道人心的大事,确实是贤良子孙应该承担的责任。

陂邑萧氏的始祖武嚳公,从江西迁移到陂地上,从明朝开始,一直到本朝,已经传承了十八代,家族分支繁衍。族中的贤明之人担心尊卑长幼的次序逐渐难以分辨,常常以没有修谱为遗憾。于是,馥菴、亮齋、槐江等诸位先生开始创议修谱,最后完成了这项工作。而编纂的任务,则是由爕堂伯耘先生率领他的侄子们来完成的。当时我正在江汉书院担任主讲,与召园君是忘年之交。谱成之后,他们特地请我来写序。我按照他们的条例,同时参考了欧阳氏和苏氏的家谱,发现其中的记载非常详尽,劝诫之言也完备。可见他们用心勤奋,寓意深远。

我听说,“姓”是“生”的意思,意味着同族相生,永不改变;“族”是“属”的意思,意味着子孙共同相连。古代的贤士大夫,他们的伟大功绩和丰功伟绩照耀着整个世界,但他们更加重视的是尊敬祖先、团结族人。像汉代的疏广散财、宋代的范文正公置田,这些都是人人皆知的故事。如果人们能观察这个家谱并扩展其实践,怎么会看不见古今人的相同之处呢?《杕杜》这首诗说:“难道没有别人,只有和我同姓的人。”杜子美也说:“不要受外人猜疑,同姓的人自古以来就是互相敦促的。”知道这个道理的人,岂止是家庭的庆幸,更是对世道人心的巨大贡献。因此,我很高兴为此写序,同时也希望能看到这片土地上乡邻风俗的美好。

赐进士出身、工部虞衡司主事、加三级的靳春陈诗愚谷氏,顿首拜撰。

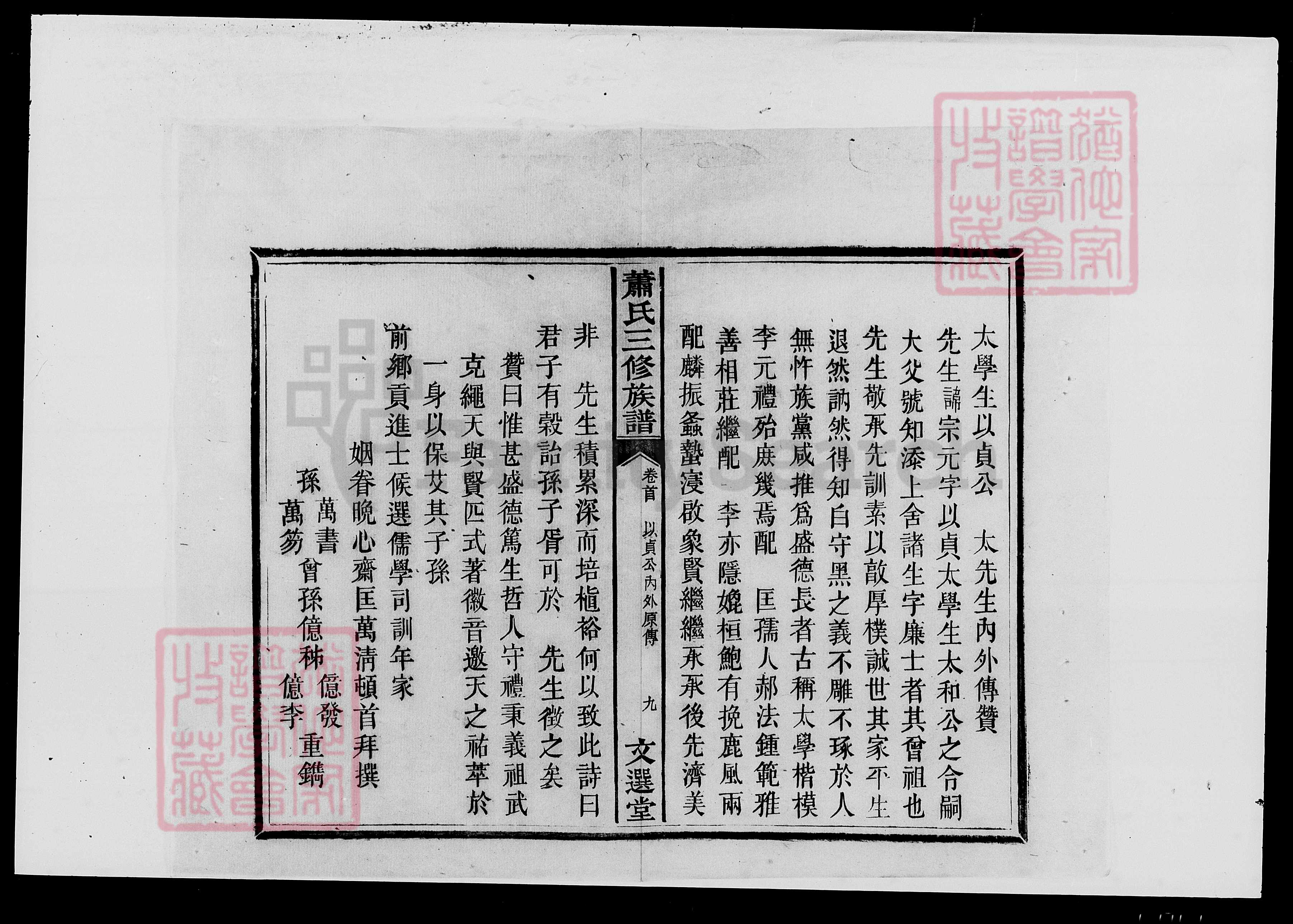

萧湖北黄陂萧氏宗谱第14册-1,内部P3~4页

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/xiupuxuji/ZA5JW8nNlYgk.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 湖北黄陂萧氏宗谱序2