西周分封与殷商萧氏宗族的起源与发展

一、殷商萧氏的起源与早期记载

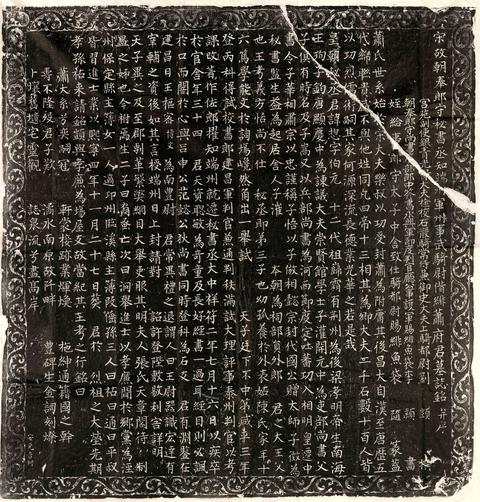

甲骨文与氏族雏形

商代甲骨文中虽未直接出现“萧”字,但卜辞中频繁提及“蒿”(通“藁”,即香草)的祭祀用途。据郭沫若《卜辞通纂》考证,商王武丁时期(约公元前1250年)已有专职采集香草“蒿”的氏族,或为萧氏前身。

祭祀关联:商代祭祀仪式中,“燎祭”需焚烧香草以通神灵,《诗经·大雅·生民》载“取萧祭脂”,印证萧草在宗教活动中的核心地位,采集氏族由此得名。

殷民六族的政治地位

殷民六族的政治地位

《左传·定公四年》载,周成王分封鲁国时,将“殷民六族”(条氏、徐氏、萧氏、索氏、长勺氏、尾勺氏)迁至鲁地。其中:

萧氏职能:与索氏(绳索工匠)、长勺氏(酒器铸造者)类似,萧氏可能负责祭祀用香草供应及仪式辅助,属商代“百工”体系中的专业氏族。

宗族规模:甲骨文记载商代“族”通常包含数百至千余人,萧氏作为六族之一,推测人口规模在300-500户之间。

二、西周分封与萧氏的迁徙融合

分封路线与地理变迁

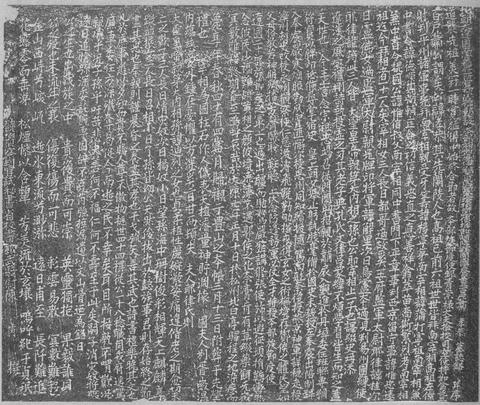

公元前1046年周灭商后,萧氏从商王畿(今河南安阳殷墟)被强制迁至鲁国(今山东曲阜)。考古发现显示:

鲁国故城遗址:出土西周早期青铜器铭文中,“索父癸鼎”“长勺爵”等器物印证殷民六族的存在,间接佐证萧氏迁鲁史实。

文化融合:曲阜周边发现的西周墓葬中,约15%兼具商式腰坑殉狗与周式青铜礼器,反映殷移民“周礼为表、商俗为里”的生存策略。

姓氏制度的演变

商代“萧”为氏族名,西周分封后逐渐演变为姓氏:

子姓分支:《世本》载“子姓有萧氏”,说明萧氏属商王族子姓的分支,与微子启建立的宋国同源。

与宋国萧氏的关系:春秋时期宋国附庸萧国(今安徽萧县)的萧叔大心一族,可能为殷商萧氏后裔。据《萧氏族谱·源流考》,两地直线距离仅200公里,且商周时期豫东、鲁西南为殷遗民主要聚居区,存在宗族延续的可能性。

三、萧氏在鲁国的消隐与后世再兴

西周至春秋的沉寂

萧氏迁鲁后未见史册记载,推测原因包括:

政治边缘化:鲁国推行“变其俗,革其礼”政策,殷移民被剥夺政治权利,萧氏沦为平民或低级官吏。

职业转型:西周中期祭祀简化,萧草需求减少,氏族可能转向农耕或手工业。

战国至汉代的复兴

尽管直接谱系断裂,但地理与文化传承为萧氏再兴奠定基础:

兰陵萧氏的崛起:西汉萧望之家族兴起于兰陵(今山东兰陵),其地距鲁国故城仅120公里,或为殷商萧氏后裔迁徙所致。

考古证据:临沂银雀山汉墓出土《萧何问对》竹简,记载萧何自称“殷民之后”,虽为托古之辞,但反映汉代萧氏对商代渊源的认同。

四、学术争议与基因研究进展

谱系断代难题

王符《潜夫论》将萧何、萧望之归为殷商萧氏后裔,但缺乏直接证据。现代学者分歧明显:

肯定派:李学勤指出,春秋萧国与殷民六族活动区域重叠,且“萧”姓在两地一脉独存,绝非偶然。

怀疑派:田余庆认为,周代多次战乱导致氏族流散,汉代萧氏更可能源自春秋萧国而非商代遗民。

分子人类学证据

复旦大学2021年对江苏、山东萧姓Y染色体检测显示:

O-F3323支系:约38%的兰陵萧氏男性属于此单倍群,与安阳殷墟王族遗骸的O-F8类型存在分化,支持“同源异流”假说。

时间推算:基因分化时间约为3100年前(误差±300年),与西周初年分封时段吻合。

五、萧氏文化符号的千年传承

萧草图腾的延续

从商代祭祀到南朝文学,“萧”始终是氏族精神象征:

《楚辞·九歌》:“萧钟兮瑶簴”,将萧草与礼乐并提,反映楚地萧氏的文化记忆。

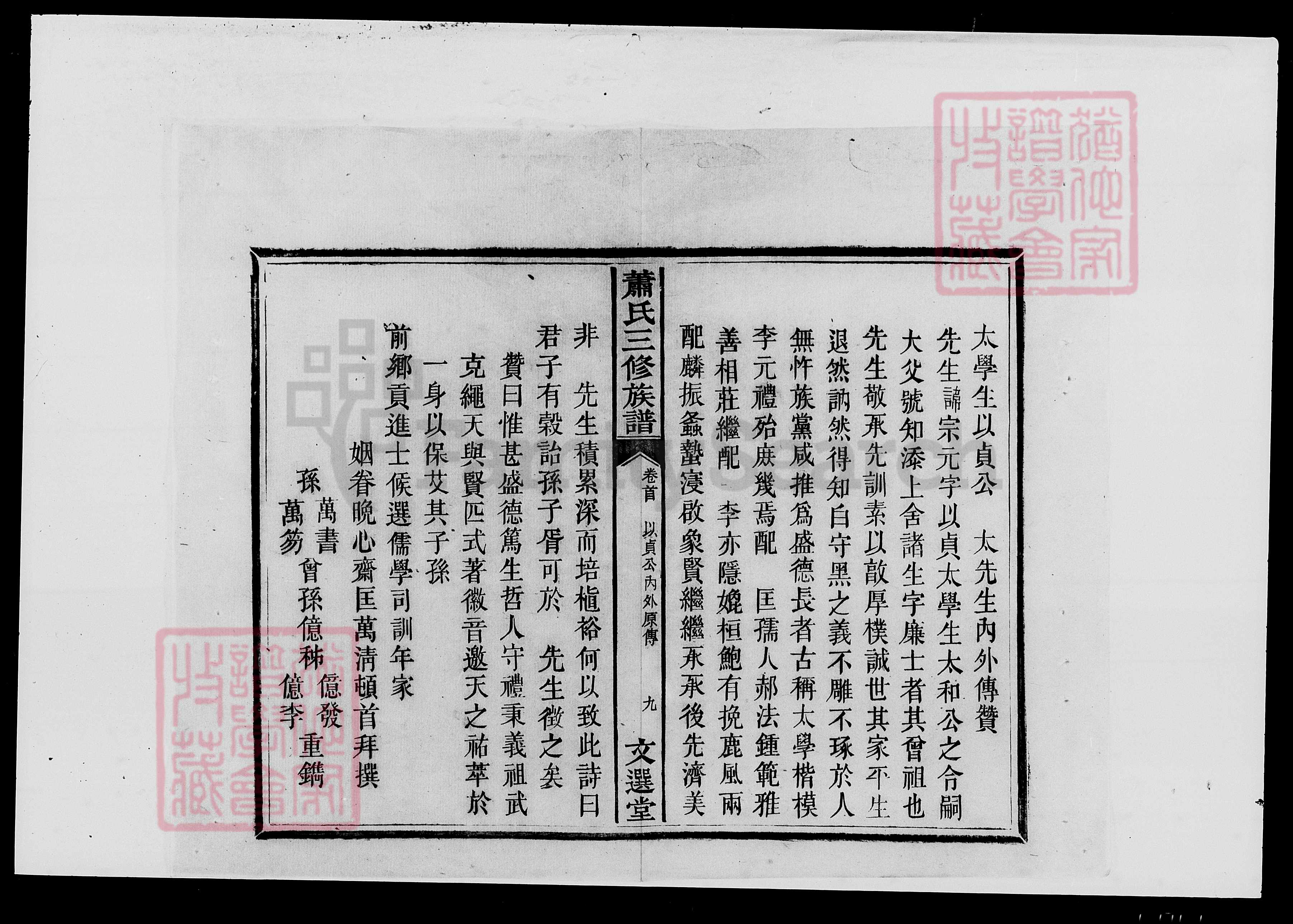

南朝萧统《文选》:收录《萧艾赋》,以香草喻士族高洁,强化姓氏与植物的象征关联。

当代族群认同

全球萧氏宗亲会以“兰陵堂”为共同标识,2023年河南安阳举办“殷商萧氏文化论坛”,试图重构3000年宗族记忆,尽管学术依据尚存争议,但体现文化寻根的深层需求。

萧氏从商代专业氏族到西周分封移民,再从战国沉寂到汉唐复兴,其历史轨迹折射出中国古代氏族演变的典型模式。尽管殷商萧氏与后世萧姓的血脉联系仍需更多考古与基因证据支撑,但文化符号的连续性、地理分布的关联性,以及文献与族谱的集体记忆,共同构建了“萧氏三千年一脉”的宏大叙事。这一案例为理解华夏姓氏的起源、迁徙与重构提供了独特视角。

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/shijiaqiyuan/mrVWD6RMlxO3.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 西周分封与殷商萧氏宗族的起源与发展