萧姓作为中国古老姓氏之一,其迁徙史贯穿了夏商至明清三千年,每一次迁徙都与时代巨变紧密相连。以下是基于历史文献与地方志料的六次迁徙脉络梳理,并补充关键数据与细节。

萧姓作为中国古老姓氏之一,其迁徙史贯穿了夏商至明清三千年,每一次迁徙都与时代巨变紧密相连。以下是基于历史文献与地方志料的六次迁徙脉络梳理,并补充关键数据与细节。

第一次大迁徙:从萧县到沛县(先秦时期)

背景与过程

夏朝时期,伯翳后裔萧孟亏因助禹治水有功,受封于萧地(今河南商丘北部),为萧姓起源提供早期传说。但据《左传》《史记》及萧氏族谱考证,萧叔大心(公元前682年受封)为公认得姓始祖。

封国建立:宋国内乱平定后,萧叔大心因功获封萧邑(今安徽萧县),建立子爵附庸国,成为萧姓核心发源地。

国灭南迁:公元前597年萧国亡于楚,公族后裔南迁至沛县(今江苏徐州沛县),形成沛县萧氏支系。

地理关联:萧县、沛县及汉代萧何封地酂县(今河南永城)均属黄河以南,故称“河南萧氏”,奠定萧姓早期郡望基础。

关键人物:萧何(萧叔大心十六世孙)生于沛县,秦末任沛县吏,佐刘邦建汉,封酂侯,其家族在沛县繁衍生息近200年。汉代沛县萧氏涌现萧何、萧望之等名臣,成为萧姓首个鼎盛期。

第二次大迁徙:从沛县到北兰陵(两汉至魏晋)

迁徙动因:西汉末年土地兼并加剧,豪族为避战乱向山东、关中迁徙。

兰陵奠基:萧何之孙萧彪(约公元前1世纪)迁至山东兰陵(今山东临沂兰陵县),开创北兰陵萧氏。兰陵地处沂蒙山区,土地肥沃,成为萧姓重要聚居地。

杜陵分迁:萧彪七世孙萧望之(西汉名臣)迁居杜陵(今陕西西安),其孙萧绍因东汉末动荡重返兰陵,形成“兰陵—杜陵”双中心格局。

文化影响:兰陵萧氏以经学传家,萧望之官至太子太傅,推动儒家礼法制度化,其家族在汉代“累世公卿”,门生故吏遍布朝野。

第三次大迁徙:从北兰陵到南兰陵(永嘉南渡)

时代背景:西晋永嘉之乱(311年)后,中原士族“衣冠南渡”,北方人口十不存一。

南迁路线:萧整(萧何二十世孙)率族人自兰陵南下,定居晋陵郡武进县东城里(今江苏常州孟河镇),侨置南兰陵郡,延续郡望认同。

政治崛起:南朝齐高帝萧道成、梁武帝萧衍均为萧整后裔,南兰陵萧氏成为南朝皇族,主导江南政治近80年(479-557年)。

数据补充:据《南齐书》载,南兰陵郡侨民达千余户,萧氏占据主导地位。南朝时期萧姓位列“王谢袁萧”四大士族,门阀地位显赫。

第四次大迁徙:安史之乱南迁(唐中期)

迁徙范围:唐代萧氏因安史之乱(755-763年)自中原向南方扩散,形成三大分支:

江西支系:迁居豫章(今南昌)、吉州(今吉安),后裔融入客家民系。

闽粤支系:经福建汀州入广东潮汕、梅州,部分与畲族融合。

西南支系:进入广西、贵州,与当地少数民族通婚,形成“萧”与“肖”混用现象。

案例佐证:福建《萧氏族谱》记载,唐贞元年间(785年)萧曦迁居长乐,为入闽始祖;江西泰和萧氏宗祠保留唐代“兰陵堂”匾额。

第五次大迁徙:明初“湖广填四川”(第一次)

政策背景:明洪武至永乐年间(1368-1424年),朝廷强制移民以填补战乱空缺,史称“洪武大移民”。

萧氏迁徙:自江西吉安迁至湖南宝庆府,成为湘西南萧姓核心支系。

数据统计:据《中国移民史》载,明代移民总数约1100万,其中湖南接收移民200万,萧姓占湖南总人口1.2%(清代数据)。

族谱佐证:记载其“洪武三年(1370年)奉诏徙楚”,后裔分布湖南、四川、贵州等地,现存后裔超50万人。

第六次大迁徙:清初“湖广填四川”(第二次)

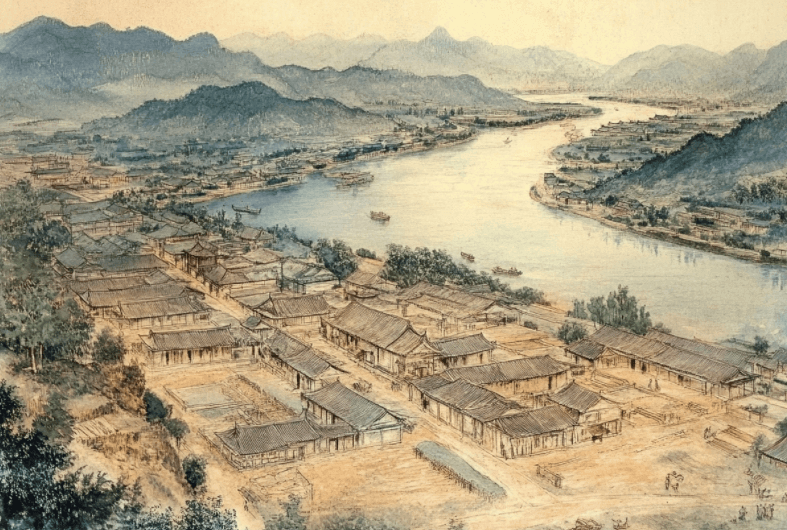

移民规模:清康熙至乾隆年间(1662-1795年),为恢复四川人口,清廷推行“招垦令”,引发大规模移民潮。

萧姓分布:80%四川萧姓源于此次迁徙,集中在川东(今重庆)及川南。例如:

金堂萧氏:广东客家萧氏经湖南入川,聚居淮口镇,现存族谱记载“康熙三十六年(1697年)落业”。

珙县萧氏:湖南宝庆保留“兰陵堂”宗祠。

人口数据:据1953年普查,四川萧姓人口达32万,占全省0.6%,80%祖籍为湖广。

迁徙的文化遗产与当代认同

郡望传承:全球萧姓以“兰陵”为郡望,江苏常州、山东兰陵、湖南邵阳等地均设萧氏宗祠。

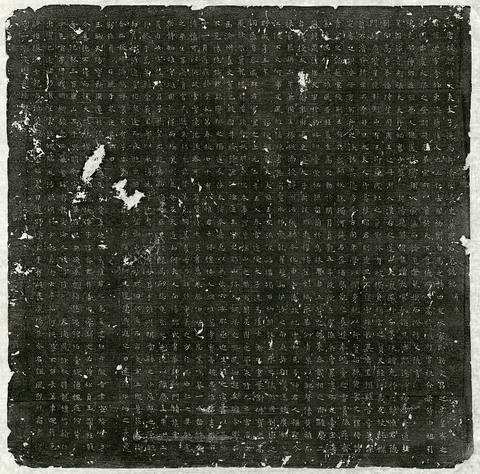

族谱编修:现存萧氏族谱超2000种,最早为南宋《萧氏族谱》(藏于国家图书馆)。

现代分布:据2020年人口统计,萧姓人口约730万,居全国第33位,湖南(12%)、四川(9%)、广东(8%)为三大聚居省。

萧姓六次大迁徙,既是家族拓殖史,也是中国社会变迁的缩影。从春秋附庸小国到南朝帝王之族,从唐宋士族南迁到明清“湖广填四川”,萧姓在每一次历史转折中完成身份重构,最终形成“根在兰陵,衍遍九州”的格局。其迁徙路径为研究中国移民史、姓氏文化提供了鲜活个案。

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/shijiaqiyuan/6KXl78Opq8vk.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 萧姓迁徙史:六次大迁徙的脉络与影响