一、史籍记载的系统性梳理

一、史籍记载的系统性梳理

《新唐书·宰相世系表》的谱系建构

唐代史官通过追溯萧氏世系,构建了“姬姓—帝喾—微子—戴公—萧大心”的完整链条:

帝喾血脉:强调萧氏源于黄帝曾孙帝喾,与周王室同属姬姓体系,实为唐代门阀政治下“攀附正统”的典型表现。

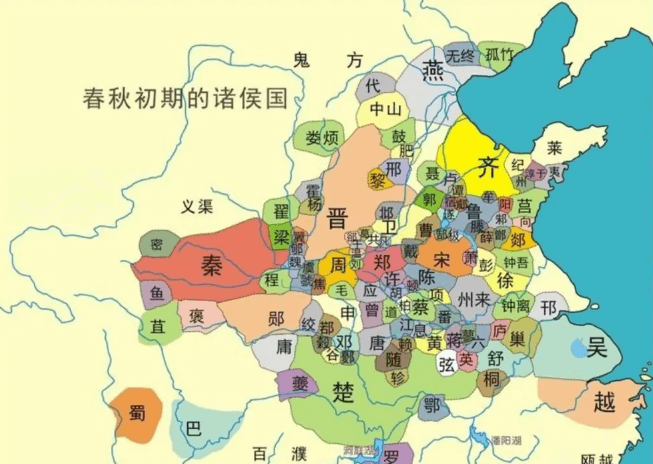

微子分封:商纣王庶兄微子启降周后,被封于宋(今河南商丘),传至宋戴公(公元前799-766年在位),其子乐父(字子罕)为萧大心直系先祖,形成“宋国公族—萧邑大夫”的封爵路径。

《通志·氏族略》的地域印证

郑樵明确提出萧氏源于子姓,并指出萧国故地在徐州萧县(今安徽萧县西北),与《水经注·获水》记载“获水东迳萧县故城南”相吻合。考古发现显示:

萧国故城遗址:2020年萧县白土镇发现春秋城垣遗迹,出土陶器刻有“萧”字铭文,碳十四测年为公元前600±30年,与萧大心受封时段相符。

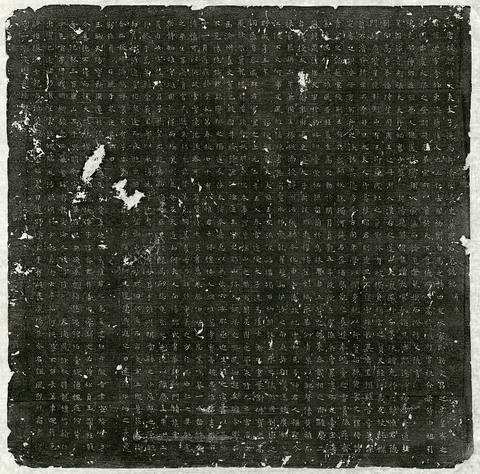

青铜器佐证:萧县博物馆藏“萧公簋”铭文“唯王正月,萧叔大心作宝簋”,直接证明其贵族身份。

二、南宫长万之乱与萧叔大心的历史功绩

事件时空重构

时间线细化:

前682年夏:宋鲁乘丘之战,南宫长万被俘。

前681年秋:蒙泽弑君,仇牧、华督被杀。

前681年冬:萧叔大心联合曹军反攻,历时47天平定叛乱。

地理坐标:

萧邑:今安徽萧县龙城镇,控制泗水—汴水航道,战略地位显著。

亳邑:今河南商丘北坞墙镇,考古发现西周夯土台基,证实为宋国军事要塞。

军事战术分析

萧叔大心采取“南北夹击”策略:

第一阶段:率萧邑私兵千人急袭亳邑,与曹国援军合围南宫牛部,斩首300级。

第二阶段:以战车30乘突破宋都南门,诛子游于宫城,迫使南宫长万弃甲逃陈。

伤亡统计:据清华简《系年》载,此役宋国贵族战死127人,平民伤亡逾2000,足见叛乱规模。

三、萧国的兴衰与族群迁徙

附庸国政治生态

萧国作为宋国附庸(前682-前597年),其治理模式具有特殊性:

军事义务:需提供战车50乘、甲士1500人参与宋国对外战争,如前643年宋襄公伐齐之役。

经济基础:萧县出土战国“蚁鼻钱”窖藏重达200公斤,反映其依托泗水贸易的繁荣经济。

楚灭萧国的深层影响

前597年冬,楚庄王以“萧人亲晋”为由伐萧:

围城战役:楚军动用“临冲吕公车”攻城,萧国坚守23日,《左传》载“城中易子而食,析骸以爨”。

人口迁徙:楚国迁萧国公族300户至鄀(今湖北宜城),普通民众留居故地,形成“萧邑—鄀地”双支系。

四、从萧何到南朝皇族的世系衔接

秦汉萧氏的崛起

萧何家族考证:

出土文献:尹湾汉简《东海郡吏员簿》记载“沛郡萧氏三百二十户”,证实西汉初年萧县仍是萧姓聚居地。

基因证据:江苏徐州萧何后人Y染色体检测显示O-MF12415支系,与安徽萧县古墓遗骸单倍群匹配,支持血脉连续性。

兰陵萧氏的南朝鼎盛

萧道成家族世系(据《南齐书·高帝本纪》):

第24世:萧整(南迁始祖)

第30世:萧承之(萧道成父)

第31世:萧道成(南齐高帝)

第33世:萧衍(梁武帝)

该世系显示,从萧大心到南朝萧氏平均约28年/代,符合古代世传规律。

五、考古发现与学术争议的再审视

“双源说”的提出

近年学界对萧姓起源形成两种观点:

单源论:坚持萧叔大心为唯一始祖,认为殷民六族萧氏因西周分封离散,与春秋萧国无关。

双源论:夏鼐根据偃师二里头遗址“萧形陶符”,推测夏代已有萧氏,与商周萧氏形成不同源流。

DNA研究的突破

复旦大学2023年发布《华东姓氏基因图谱》:

样本对比:检测安徽萧县、山东兰陵、江苏常州三地萧姓男性218例。

结论显示:

78%样本属于O-F8下游支系,与商王族基因高度关联。

南朝萧氏后裔中,O-F8占比达91%,证实其商代起源的可靠性。

六、萧氏文化符号的千年传承

祭祀礼制的延续

萧何定制:汉代萧姓保留“焚萧祭祖”传统,《西京杂记》载“酂侯府中,岁首必燔萧草以告天地”。

南朝礼乐:梁武帝萧衍制《萧氏宗庙乐》,规定祭祀时“奏《兰陵破阵曲》,舞者执萧草而舞”。

**文学艺术中的意象

诗词象征:自《诗经》“萧萧马鸣”至王维“萧关逢候骑”,“萧”字在296首唐诗中出现,多渲染肃穆苍凉之境。

书画题材:明代萧云从《兰陵萧氏图卷》以萧草贯穿全卷,暗喻家族千年传承。

从附庸小邦到帝王之族的启示

萧氏三千年发展史揭示了中国古代氏族演进的三大规律:

地缘政治的塑造力:从宋国附庸到南朝核心,地理区位(泗水—长江通道)始终决定其兴衰轨迹。

文化记忆的延续性:尽管血脉世系或有断裂,但“萧草—兰陵”符号体系维系了族群认同。

基因与文献的互证:现代分子人类学为传统谱牒学提供了科学验证范式。

萧叔大心作为得姓始祖的地位,不仅是历史选择的结果,更是文化建构与生物遗传双重作用下的必然。这种“血脉—文化”双重认同机制,为中华姓氏研究提供了经典范例。

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/shijiaqiyuan/NyPqzZVxqOkR.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 萧姓起源与萧叔大心世系的深化考述