在中华萧氏大家庭中,除了汉族的萧氏以外,还有多个少数民族也有姓萧的宗支。萧氏研究专家杨师群先生认为,全国至少有十七个少数民族采用了“萧”或“肖”姓,约占全国五十五个少数民族中的三分之一。

在中华萧氏大家庭中,除了汉族的萧氏以外,还有多个少数民族也有姓萧的宗支。萧氏研究专家杨师群先生认为,全国至少有十七个少数民族采用了“萧”或“肖”姓,约占全国五十五个少数民族中的三分之一。

辽国契丹萧氏的历史地位与演变

一、萧氏与辽国政治核心的关系

共享统治权

萧氏虽未称帝,但与皇族耶律氏共治辽国,形成"耶律主政,萧氏辅国"的格局。

家族涌现皇后皇妃十余位、将领数十人,垄断后妃及驸马人选,成为辽朝外戚核心。

政治特权

北府宰相职务由萧氏世袭,掌控辽朝军政要务。

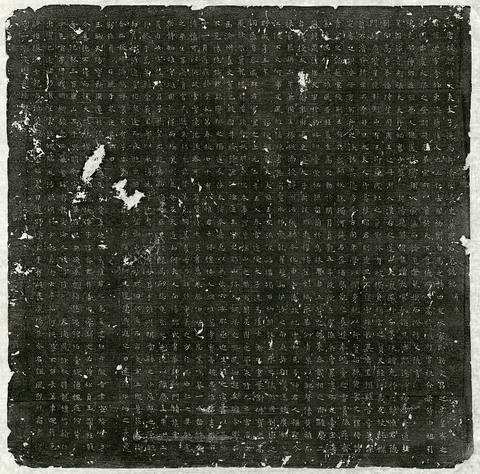

萧氏成员屡封兰陵郡王(如萧朴、萧挞凛等),墓志铭多自称"兰陵萧氏",构建汉相萧何后裔的身份认同。

二、萧氏姓氏的多元起源

政治赐姓

耶律阿保机为强化统治,将述律氏、乙室氏、拔里氏赐姓萧,形成后族主体。

辽圣宗时期,奚族五王族等归附部族亦被赐萧姓。

译音演变

唐代将契丹通婚氏族"謇密氏"音译为"孙",辽初改译"萧"。

早期萧姓人物如萧月里朵(辽太祖祖母)已存在,显示译音早于政治赐姓。

同化政策

辽推行"贵耶律、萧二姓"政策,吸引外族改姓。如蒙古乃部人萧十三、奚族萧蒲奴等。

三、萧氏的血统融合与扩张

回鹘血统的融入

辽太祖娶回鹘裔述律氏(淳钦皇后),其兄弟萧敌鲁、萧阿古只成为开国功臣,后代形成回鹘-契丹混血萧氏集团。

奚族的全面萧化

奚六部首领世与辽联姻,圣宗时期全部改姓萧,涌现萧观音奴、萧韩家奴等重臣。

非后族萧氏群体

包含宫分人户(如萧滴洌)、地方官员及平民,显示萧姓突破后族界限。

四、萧氏的人口规模与分布

辽初至辽末人口增长

907年契丹人口约75万,1125年达150万,萧氏占数十万,成为北方第二大姓。

地理扩张

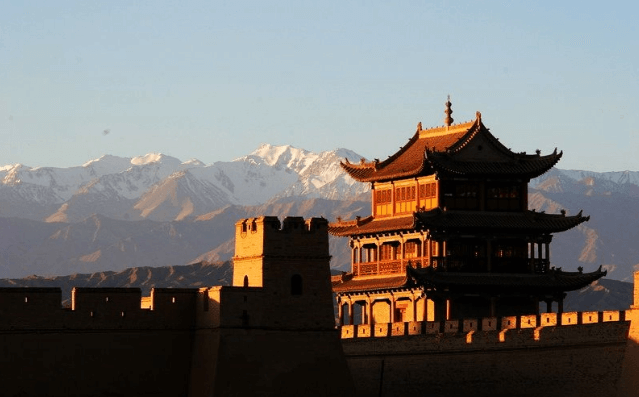

随辽国疆域拓展,萧氏被派驻蒙古高原、辽东及燕云十六州等地。

五、金元时期的萧氏变迁

金代姓氏改写

契丹萧氏被强制改为"石抹",如《金史》中萧怀忠又称石抹荣。

元代多元融合

部分契丹萧氏汉化延续(如元代萧拜住);

西辽哈剌契丹保留萧姓,后伊斯兰化(如菊儿汗妃萧塔不烟)。

民族融合路径

主体融入汉族,少部分进入女真、蒙古、朝鲜族;西域支系融于回鹘、波斯。

二、北方其他少数民族萧氏

(一)满族萧氏

满族源于宋、元、明时期的女真族,明末改称"满洲",建立清朝后主要分布于东北三省(以辽宁最为集中)。据《八旗满洲氏族通谱》记载,满族萧氏主要来源于以下支系:

沈阳世居八大支系

镶黄旗包衣旗鼓人萧科家族:四世孙任三等侍卫

镶黄旗包衣管领萧友磷家族:孙辈任护军校

正黄旗包衣萧宗保家族:曾孙任千总

镶蓝旗包衣萧宗家族:曾孙任骁骑校

镶白旗包衣管领六格家族:元孙任典仪

镶蓝旗包衣管领塞柱家族:孙辈出进士

正白旗包衣管领萧兹家族:子任内副管领

正黄旗包衣管领萧兹家族:元孙任游击

姓氏演变特点

"尼堪"(满语"汉人")姓氏多源自汉人投充的包衣佐领

舒穆禄氏、伊喇氏等满族大姓改汉姓为萧

河北卢龙、吉林和龙等地方志均载有满族萧姓

杭州八旗中的"萧佳氏"为典型汉姓满化案例

(二)蒙古族萧氏

历史渊源

元代出现首例汉化姓名将领萧乃台(1196-1256),随成吉思汗征战,受封东平

明代察哈尔部林丹汗后裔形成"萧德氏"("萧德"意为部长)

清代蒙汉交融加速姓氏汉化进程

分布特征

主要聚居内蒙古草原,散居北方各地

受契丹遗民及清代移民政策影响形成萧姓群体

(三)维吾尔族萧氏

族源构成

9世纪西迁回鹘人与新疆土著融合形成

部分源自契丹后裔同化

历史事件

同治年间伊犁起义领袖肖开特(?-1865)

1864年建立"苏丹"政权,次年兵败被杀

(四)回族萧氏

形成背景

7世纪阿拉伯商人后裔与13世纪中亚移民融合

明初强制汉化政策推动姓氏变革

代表人物

清代名将萧福禄(1761-1840)

参与平定苏四十三起义、西藏战事

历任游击至提督,东南海防任职40年

(五)锡伯族萧氏

迁徙历史

原居东北的鲜卑/室韦后裔

1764年乾隆调3000锡伯军民戍边新疆

现察布查尔锡伯自治县为主要聚居地

姓氏特征

清代先后隶属蒙古八旗、满洲八旗

多民族杂居促使萧姓产生

现存东北、新疆两大萧姓群体

(六)跨民族融合特征

八旗制度影响

包衣制度促成满、蒙、锡伯族间姓氏流动

旗人身份打破民族姓氏界限

语言文化同化

"萧佳氏"等满汉合璧姓氏的出现

西北地区多民族共用汉语单姓现象

现代分布

第六次人口普查显示:

满族萧姓约8.6万人,占少数民族萧姓58%

蒙古族萧姓3.2万,维吾尔族1.8万,回族1.2万,锡伯族0.6万

注:本文数据参考《中国少数民族姓氏研究》《八旗通志》及地方民族志,部分现代数据采用2010年人口普查抽样统计结果。

三、南方少数民族萧氏分布与姓氏源流

(一)壮族

分布地区:广西为主,扩散至云南、广东、贵州、湖南等省。

姓氏来源:

源于百越族系支系(唐宋称“俚僚”“乌浒”等),汉化过程中部分族人改姓萧。

历史案例:太平天国名将萧朝贵(广西武宣人)为壮族萧姓代表。

文化融合:与汉族杂居后逐步采用汉姓,清代后萧姓人口渐增。

(二)佤族

分布地区:云南沧源、澜沧、西盟等边境地区。

姓氏源流:

佤姓“希奈”(汉译“肖”或“魏”)及“司彭牙特”借用汉姓“肖”。

村寨实例:

沧源班洪寨(76户):肖姓占20户,与刀、张等姓共组多源移民社区。

岩帅区贺南大寨(146户):肖姓为五大家族之一,保留家族田、宗教及墓地制度。

社会结构:氏族制度淡化,封建家族特征显著。

(三)瑶族

分布特点:散居六省,广西占60%以上。

姓氏融入:

《过山榜》记载萧姓存在,推测源自汉族融入。

土司记载:明清广东新义县土巡检萧震、萧鸣岐为瑶族萧姓代表。

现代分布:湖南新宁县、广西富川县瑶族均有肖姓聚居。

(四)阿昌族

核心分布:云南德宏州陇川、梁河等地。

姓氏考证:

梁河阿昌族有萧姓,来源未明,或通过迁徙、通婚吸收汉姓。

对比研究:与赵、王等汉姓同源,反映民族融合历史。

(五)傣族

汉化特征:

德宏近汉村寨贵族及汉化群体使用汉姓,肖姓为常见姓氏之一。

实例:潞西法帕寨10余户傣族为肖姓。

文献支持:《傣族史》及德宏社会调查证实姓氏汉化现象。

(六)拉祜族

姓氏发展:

清嘉庆后始现汉姓(李、石等),近代新增肖、田等姓。

现状:仅部分受教育或外出务工者冠姓,民间仍多保留传统名制。

(七)侗族

姓氏起源:全借汉姓,具体时间无考。

现代分布:

湖南新晃县侗族肖姓聚居洞坪、林冲等多乡。

社会形态:与汉族长期杂居,姓氏制度高度汉化。

(八)彝族

跨省分布:川、滇、黔、桂四省。

历史人物:

肖兴文(四川雷波县):近代彝族神枪手,以抗匪事迹闻名。

姓氏等级:西昌彝族诺合、曲伙、阿加等级中均存在肖姓。

(九)普米族

部落分化:

花瓶山部落后裔分化出肖、龙等汉姓,反映羌族遗裔汉化进程。

地域分布:滇西北及川滇交界地区。

(十)土家族

文化影响:

宋代始受汉文化渗透,明清土官汉文著述丰富。

代表人物:肖重望(明万历进士),贵州印江土家族士大夫。

(十一)苗族

跨省聚居:

湖南城步县肖姓近2万,为第二大姓,含大量苗族。

广西罗城、贵州三穗等地苗族均有肖姓分布。

(十二)白族

分布概况:云南为主,萧姓人口较少,具体源流待考。

(十三)台湾高山族

汉化政策:

1945年后土著改汉姓,萧姓列第55位(1956年数据),占全台萧姓1.1%。

文献依据:《台南县高山同胞姓氏表》收录萧姓。

南方少数民族萧姓多源于汉化改姓或音译,早期多写作“萧”,后部分简化为“肖”。这一现象体现各民族与汉族的交融历史,成为中华姓氏文化多元一体的重要例证。各民族的萧姓分布、来源案例及社会结构差异,为研究民族迁移、文化互动提供了丰富素材。

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/shijiaqiyuan/7O2WBVO8WA8L.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 少数民族萧氏以及对萧氏构成的影响