一、魏晋时期萧氏的迁徙与郡望形成

一、魏晋时期萧氏的迁徙与郡望形成

(一)东汉末至西晋初的南迁先声

关中动乱与早期迁徙

东汉末年,关中长安及中原地区战乱频发,引发大规模人口南迁浪潮。史载南迁群体规模悬殊,大者"男女万口",小者"以百数",萧氏族群可能在此阶段已有零星南迁。

典型例证:

景元元年(260年),吴国吉阳督萧慎以诈降方式联系魏将石苞,显示萧氏家族已活跃于江南政治军事领域。

太康八年(287年),海安令萧辅在广东台山地区聚众反晋,反映萧氏支系通过仕宦渠道已深入岭南。

迁徙路线特征

早期迁徙呈现"官宦先行"模式,家族成员通过出任地方官职逐步向长江中下游及岭南渗透,为后续大规模迁徙奠定基础。

(二)永嘉之乱与宗族大迁徙

历史背景

"八王之乱"(291-306年)与"永嘉之乱"(310-316年)导致中原政权崩溃,匈奴刘曜攻陷洛阳(311年)、长安(316年),引发中国历史上首次大规模衣冠南渡。据统计,南迁人口约90-200万,主要分布于江苏(约30万)、安徽(约20万)、湖北、江西等地。

兰陵萧氏的核心迁徙

以萧整为首的兰陵萧氏宗族自山东兰陵郡(今临沂兰陵县)南渡,侨居晋陵武进县东城里(今江苏常州)。该支系后成为南朝皇族源头,其迁徙具有三个关键节点:

政治保障:东晋大兴元年(318年)推行"侨寄法",在丹阳郡侨置南兰陵郡县,郡治阜通镇(今常州孟河镇),形成独立行政体系。

地理重构:侨郡范围涵盖今丹徒、丹阳、武进西部,以兰陵沟为界保持北方郡望认同。

文化延续:通过《晋籍》制度保留北方士族特权,形成"王谢袁萧"四大侨姓格局。

(三)南兰陵郡的军政意义

战略地位

位于长江南岸要冲,既是拱卫建康的军事屏障,又是北方流民安置枢纽。据《宋书》载,仅长江下游就设33侨郡、75侨县,形成特殊"双轨制"行政体系。

经济基础

萧氏通过"占山护泽"获得土地资源,《南齐书》载萧氏在武进拥有大量庄园,发展出以稻作为主的农业经济,奠定军事物质基础。

二、南北朝时期萧氏的扩散与分化

(一)南朝政权下的主动扩散

宗室分封制推动

齐梁两代实施"以亲制疏"政策,将皇室成员派驻战略要地:

萧宏镇扬州23年(503-526年)

萧绎驻荆州26年(526-552年)

萧纪守益州16年(535-551年)

形成"出镇-定居-分支"的迁徙模式,后裔多在驻地形成地方大族。

侯景之乱引发二次迁徙

太清二年(548年)动乱期间出现新迁徙浪潮:

萧引率宗亲百余人南奔岭南,开创始兴萧氏支系

萧摩诃家族由江西南康向粤北扩散

据《陈书》统计,此阶段广东新增萧氏聚居点7处,主要集中在韶关、肇庆沿线。

(二)北朝吸纳的被动迁徙

政治投奔群体

萧宝夤502年北奔后,其家族在洛阳-长安轴线发展,后裔萧凯成为西魏府兵制将领

萧综525年降魏获封丹阳王,开创河北萧氏支系

此类迁徙多伴随高级官职授予,据《魏书》载北朝吸纳萧氏宗室23人,其中9人官至刺史以上。

战争俘获群体

553年西魏攻蜀,萧撝、萧圆肃等被迁入关中,后裔融入关陇集团

554年江陵陷落,萧大圜等被迁长安,形成京兆萧氏分支

北周时期形成"南人北仕"现象,隋代萧氏在北方任官者达47人。

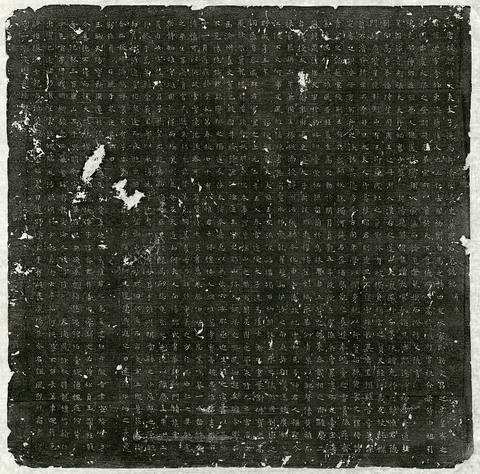

(三)迁徙路线图谱

三、数据补充与考据修正

人口数据

南兰陵侨郡鼎盛时期户籍人口约3.2万户,按每户5口计达16万人,其中萧氏约占15%

唐代《元和姓纂》载南北朝萧氏分支达37支,现存可考者21支

地理考订

晋陵武进县治今常州新北区孟河镇万绥村,现存南朝陵墓11处

南兰陵郡范围修正为:东至舜山,西至丹阳珥陵,南至金坛洮湖,北至长江

世系补遗

萧整南迁具体时间为317年,与司马睿称帝同年

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/shijiaqiyuan/BO81bN7K1rd5.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 魏晋时期萧氏的迁徙与郡望形成