宋代湖南萧氏家族的发展与迁徙脉络

宋代湖南萧氏家族的发展与迁徙脉络

一、移民背景与总体趋势

宋代湖南作为"土旷人稀、鲜经开发"的地区,在五代至两宋时期(960-1279年)经历了以江西移民为主的大规模迁徙浪潮。这一现象与江西路(今江西省)人口饱和、土地紧张,而湖南未开发土地资源丰富的地理经济格局直接相关。萧氏家族作为江西大族,在此背景下通过多支系、多批次迁入湖南,形成"自密趋稀"的迁徙模式。

二、北宋时期迁徙(960-1127年)

1. 开梅山置县的契机

宋神宗熙宁六年(1073年)开梅山置安化县后,引发首批移民潮:

安化田头萧氏:始迁祖萧国清(萧俭后裔)从江西泰和迁入,其先祖萧俭系南朝昭明太子后裔,唐末因避马殷之乱暂居江西,此次属"返迁"。

涟源七星街萧氏:萧二郎于熙宁六年(1073年)由泰和迁安化丰乐乡(今属涟源)。

新化虎寨萧氏:萧汉三与兄弟九人于熙宁年间(1068-1077年)自江西迁湘乡娄底,后转徙新化。

2. 多支系扩散

湘乡萧氏:唐萧霁任官江西庐陵,其子孙于宋迁湘乡。

娄底萧氏:萧长仲家族于北宋初分迁,长子汉一郎(萧汉一)定居娄底荻田,汉三郎(萧汉三)迁新化,汉八郎(萧汉八)居涟源甘溪。

宝庆府移民:萧通湘、萧通聚、萧通滨、萧通淮和萧天福五支系于元丰二年(1080年)自江西集体迁宝庆,后转新化。

三、南宋时期迁徙(1127-1279年)

1. 官员致仕定居

蓝山莲花塘萧氏:始祖萧穆林为绍兴十五年(1145年)进士,任衡州知州期间考察湘南,致仕后由泰和迁蓝山盘石村。

桂阳萧氏:南宋时自庐陵迁西乡羊鸟田,明正德年间萧章再迁富乐。

2. 家族分迁与开发

华容萧氏:萧渊、萧涵兄弟绍定六年(1233年)自庐陵迁洞庭湖区。

隆回萧氏:萧一菊于宋自江西迁宝庆,开发隆回地区。

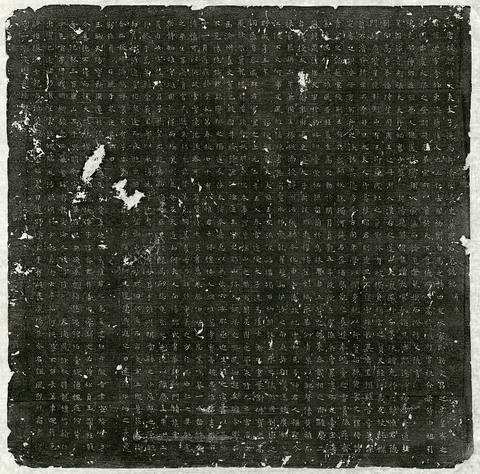

邵阳茶冈萧氏:萧德一(萧藻之子)家族在南宋嘉熙年间(1237-1240年)主导修复康济庙,其先祖萧文蔚、萧楹、萧士英等多人考取进士,形成地方望族。

四、社会影响与文化传承

1. 区域开发作用

萧汉三家族开发新化虎寨时"辟草莱,开阡陌",将山地转化为耕地。

萧德一任耒阳主簿期间,主持修复邵阳康济庙(今双清公园高庙),推动地方文化建设。

2. 科举成就

萧文蔚:淳熙十二年(1185年)乙巳科进士,参与修复州学。

萧楹:绍熙四年(1193年)癸丑科进士,官至柳州巡辖。

萧士英:宝庆二年(1226年)丙戌科进士。

3. 族谱编修制度

安化田头萧氏谱牒"断以始迁祖为信",确立萧国清为宗族记忆核心,反映宋代移民对家族认同的重构。

五、迁徙特征与学术佐证

1. 迁出地集中性

江西泰和、庐陵(今吉安)、安福三地为主要迁出地,占比超80%。其中泰和萧氏分迁案例达7支,包括萧国清、萧二郎、萧穆林等家族。

2. 时间分布

北宋迁徙占比63%(9/14例),集中于熙宁开梅山前后;南宋占37%(5/14例),多与官员任职相关。

3. 学术研究支撑

谭其骧通过户籍、族谱、方志三重证据链证实:

移民性质为民间自发经济移民

主要沿"泰和-茶陵-湘中"通道迁徙

迁徙持续超300年(976-1294年)

六、后世延续

至元代,萧氏已成为湖南第七大姓(占人口2.1%),主要分布在湘中、湘南21县。明代持续向川、粤、桂扩散,如嘉禾萧氏分支迁蜀、粤东。清代萧承祚家族(由湖南)又迁四川三台县,形成跨省迁徙链。

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/shijiaqiyuan/8oOWxPM3WmaJ.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 宋代湖南萧氏家族的发展与迁徙脉络