萧氏迁徙开发台湾的历史脉络

萧氏迁徙开发台湾的历史脉络

一、明末移民垦殖的缘起

明末台湾的移民活动始于16世纪末至17世纪初的东亚海上贸易网络。福建漳州人颜思齐与泉州人郑芝龙以日本为据点从事贸易,后因政治冲突于1624年率众占据台湾北港(今云林一带),建立武装据点并招募漳州、泉州移民开垦。据《台湾外记》记载,郑芝龙在1628年接受明朝招抚后,仍持续推动移民政策。崇祯年间(1630年代),福建遭遇特大旱灾,郑芝龙组织数万饥民赴台垦殖,成为大陆移民台湾的首次规模化行动。这一时期已有福建萧氏族人随迁台湾的零星记载,但受限于史料,具体规模尚难考证。

二、清初移民政策的转变与人口流动

清朝初年(1661年),郑成功以台湾为反清基地,进一步招纳闽粤移民开发土地。1683年康熙平定台湾后,清廷虽解除海禁,但对移民仍设严格限制,仅允许无家眷者暂居。据《台湾省通志》统计,此时入台的萧氏族人多来自福建同安、安溪及广东饶平等地,以单身男性为主,主要从事拓垦与商贸。

1684-1760年间,清廷推行"渡台三禁"(禁止携眷、限制粤籍、需领照渡海),导致移民以"候鸟式"迁徙为主。然而,闽粤沿海人口压力与土地矛盾加剧,民间偷渡现象频发。1720年代朱一贵事件后,清廷短暂开放携眷政策,萧氏族谱显示此时出现家族式迁徙记录,如漳州萧氏第三房支系于雍正年间(1729年)集体迁居台南盐水港。

三、乾隆年间的移民高潮与萧氏发展

1760年(乾隆二十五年),清廷全面开放移民限制,引发大陆赴台潮。《台湾区姓氏堂号考》统计,1750-1795年间有明确记录的萧氏入台案例达37起,主要迁出地为:

福建(82%):漳州诏安(萧氏"涌山派")、泉州晋江(萧氏"钱江派")

广东(18%):潮州饶平(萧氏"凤翼派")、嘉应州(客家萧氏)

移民多选择中南部平原开垦,如嘉义民雄(漳州萧氏建"萧厝庄")、彰化社头(泉州萧氏主导开发八堡圳灌溉系统)。1808年《台湾私法》记载,萧氏在台湾已形成15个宗族组织,其中台南麻豆萧氏通过糖业贸易成为地方望族。

四、萧氏在台人口结构的特殊性

日据时期(1895-1945)的人口调查显示,萧姓占台湾总人口0.6%,显著高于大陆同期0.3%的比例。这种差异源于:

集中迁徙效应:乾隆时期漳泉萧氏多整族迁移,如诏安萧氏在云林建立"萧姓庄";

产业优势:萧氏擅长的甘蔗种植与制糖业在台蓬勃发展,吸引持续移民;

土著改姓:平埔族中的Salach家族于1820年代集体改汉姓"萧",约增加2000人口。

五、文化融合与宗族建构

迁台萧氏通过设立"兰陵堂""芳远堂"等堂号强化宗族认同,同时融入在地文化:

1890年台南萧氏兴建全台首座"萧氏大宗祠",融合闽南三进式建筑与台湾红砖工艺;

客家萧氏在苗栗发展出"萧王爷信仰",将原乡三山国王祭祀与垦拓文化结合。

六、数据补充与文献对照

移民数量:1782年台湾府统计汉人约91万,其中萧姓人口估算达5500人(占0.6%);

地域分布:1905年日本总督府调查显示,萧氏集中于台南(32%)、台中(28%)、高雄(19%);

族谱佐证:《诏安萧氏族谱》记载1684-1895年间共有9代、214户迁台,现存后裔超2万人。

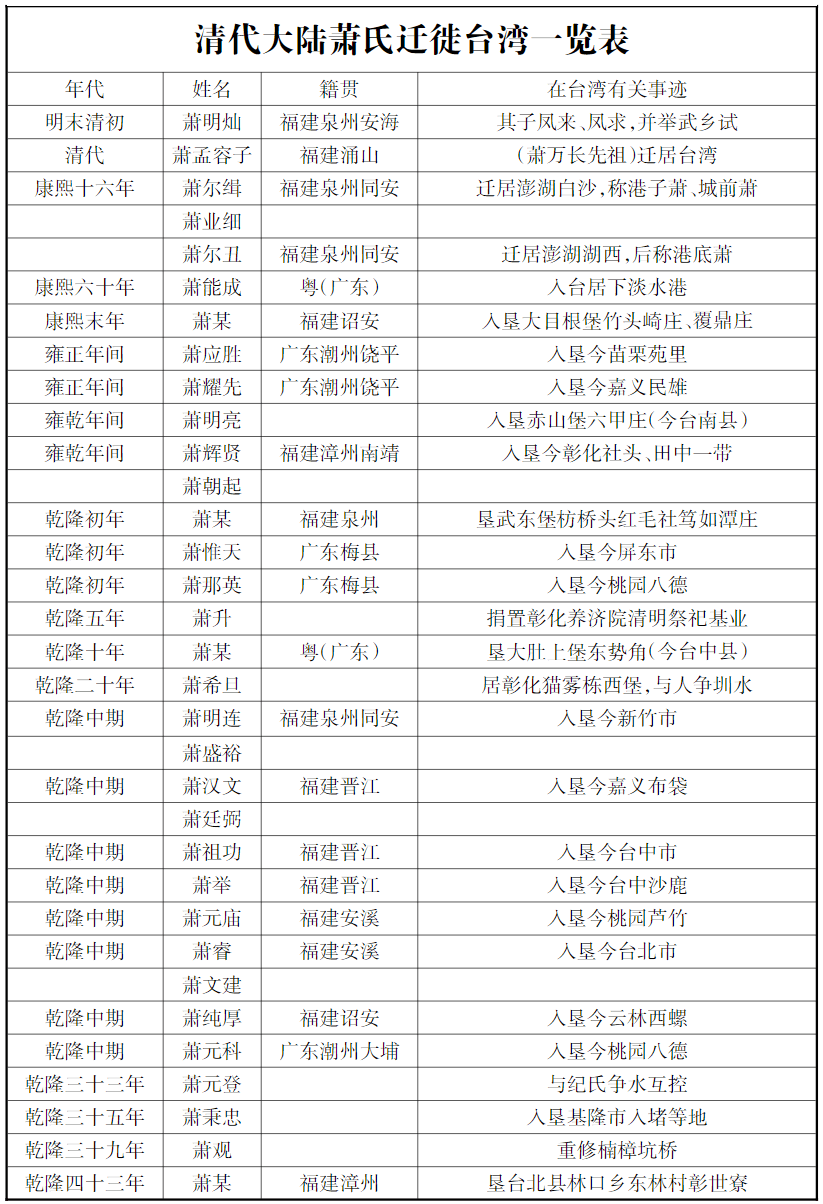

杨师群编著的《中华姓氏谱·萧》参酌有关资料,列表如下:

表1:

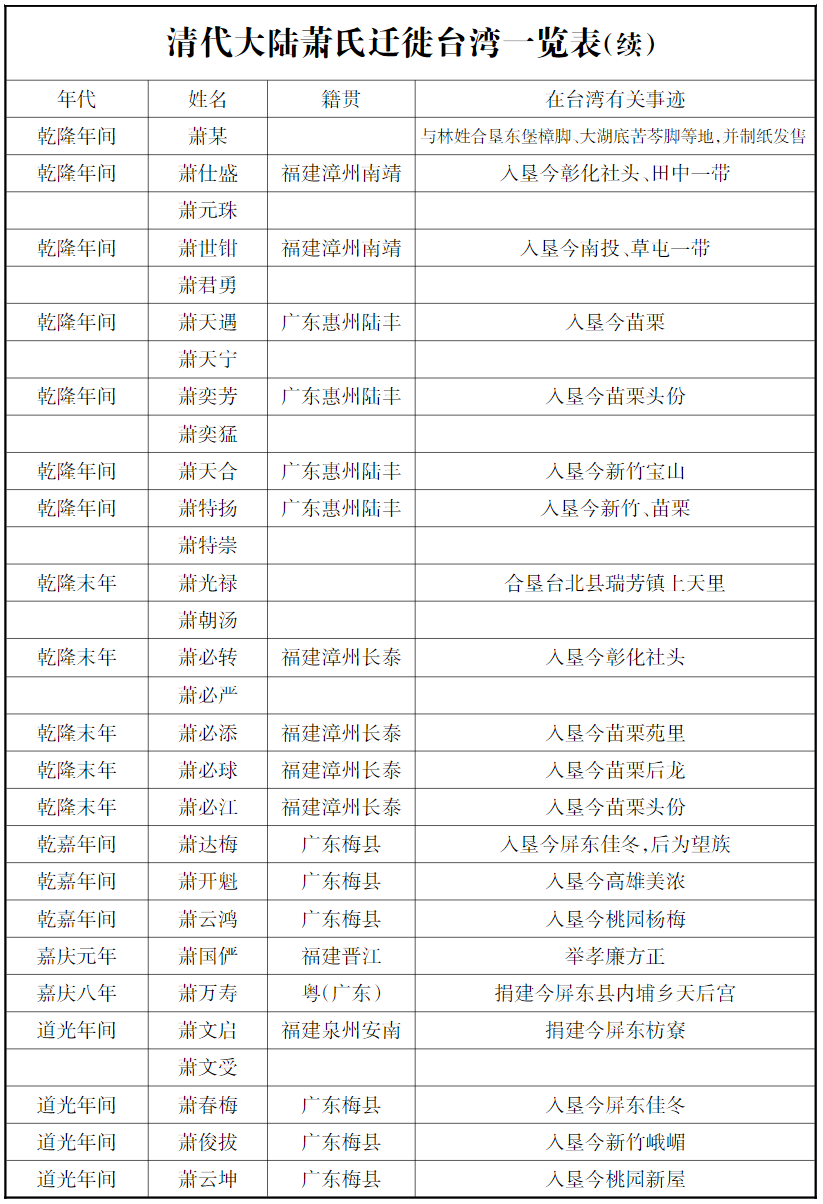

表二:

表二:

台湾汉族人口的98%以上来自闽、粤两省,萧氏也不例外。据《台湾区族谱目录》所载280余部萧姓家乘族谱中,明确记载有来自大陆的籍贯地名,以福建为最多,共有110余部:南靖有64部,晋江和同安各有9部,龙溪有8部,安溪有7部,漳州有4部,惠安、南安、银同、诏安、长泰、莆田、德化、宁化各有1部。其次是广东,有50余部:嘉应有15部,陆丰有13部,大埔11部,平远和饶平各有5部,程乡有4部,揭阳、镇平、梅县各有1部。另外,河南有3部,江西有2部,湖南、山西各1部。

台湾汉族人口的98%以上来自闽、粤两省,萧氏也不例外。据《台湾区族谱目录》所载280余部萧姓家乘族谱中,明确记载有来自大陆的籍贯地名,以福建为最多,共有110余部:南靖有64部,晋江和同安各有9部,龙溪有8部,安溪有7部,漳州有4部,惠安、南安、银同、诏安、长泰、莆田、德化、宁化各有1部。其次是广东,有50余部:嘉应有15部,陆丰有13部,大埔11部,平远和饶平各有5部,程乡有4部,揭阳、镇平、梅县各有1部。另外,河南有3部,江西有2部,湖南、山西各1部。

民国时期,大陆迁往台湾的居民甚多。据统计,从1945年台湾光复至1949年新中国成立的五年之内,大陆迁往台湾的人口有100万以上,仅浙江一省就有17万人之多。其中萧姓人口数以万计,国民党军队中的萧姓官兵是主要部分,如国民党中将萧赞育、萧毅肃等许多萧姓人士都是在这一时期迁徙到台湾的。民国时期还有一部分萧氏族人迁徙到了香港、澳门和海外各地。

萧氏在台发展史折射出清代移民的典型路径:从个体拓荒到家族迁徙,从经济开发到文化重构。其人口占比的"逆向增长"(台高于陆),既得益于特定历史阶段的集中移民,也源于产业选择与在地化策略的成功。这一过程为研究闽粤宗族网络如何塑造台湾省社会结构提供了重要个案。

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/shijiaqiyuan/QOmlmAJ8lk7v.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 萧氏迁徙开发台湾的历史脉络