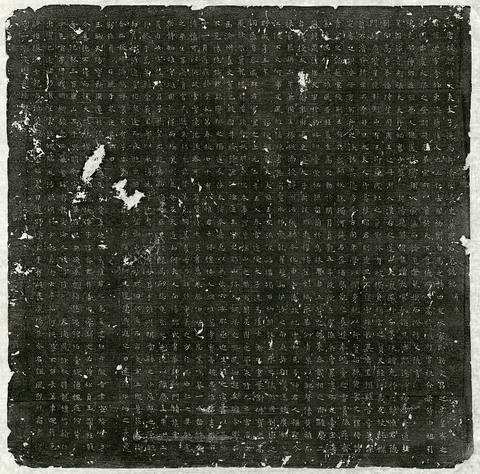

予考諸史傳而得蕭之所謂姓焉。昔契爲唐虞司徒,其後爲商。周伐商,封微子於宋。宋之别氏者爲孔,别封者爲蕭。春秋時,支屬散處淮泗間。至秦時,爲沛椽者何。佐漢有天下,封酇侯。其後或嗣或廢。至成帝時,復封何元孙之子南蠻長喜为對候。喜長子嗣侯位,次子源會稽郡守,徙居洛陽穀城。源生澄,東漢春陵兵起,徙居金陵。則澄爲金陵一世祖。澄之子仲宣,為光武太常。宣十七世而有竒朝,朝生華。華之孫章定爲晉將軍。定之五世而有敬道,爲南康郡守。會侯景進逼京師,公遂㽞居郡城。是為虔州始祖。晚作磨盤圖以遺子孫。乃載南蠻長喜以下爵系詳矣。其仲子聞義,厭郡僻而歸金陵。則金陵之蕭亦有屬焉。長子聞信之子孟貴,遭閩冠攻破虔城,僅絜㓜男厚本。厚宗徙居?江鎮,是為興國始祖。則今興國諸蕭皆孟貴公之苗喬也。子姓日繁,居住鄉市者不一。遷徙傍郡縣者亦多。有孫珊者,自埠頭復徙黃竹坪,是爲文溪之始。凪之子旋,為貞槻監察都史。璇之子推甫,爲永隆時按察使。作蕭氏長系說,自是簪纓迭著,文獻代徵。有宋原烈公譜可據,又有先代諸名公傳序可稽。烈之七世,始有我遠祖南仲。年二十,塟父母於文溪之樟?潭烏猪?河形。又塟妻謝氏於路傍杉?下人形。頃之,避讐挾圖譜挈子徙龍南竹子村谷中居之。後又徙保昌鶴仔?下,公竟殁於鶴子里中,塟焉。公生惟善,惟善生申一、申二、申三、申四、申五、申六。惟善公亦卒於鶴子里中。祖葬南公墓。善公妣徐氏不樂保昌,乃率其子復竹仔村居焉。而起善公骸,歸葬竹子村。此下器形,則今龍邑諸蕭皆惟善公裔也。自敬道公以下至惟善公,凡三十一世。自惟善公以下至今,凡七世。子姓别徙各處邑里,不下數十隅。子孫不下數萬丁,雖繁萎殊生,旺衰殊所,豐瘠顯寂殊人。而其根幹一也,支派一也。蕭氏譜所由作也。譜之始?,有梁之磨盤圖,有唐之長系說,有後梁之垂絲圖,有原烈公之著宦譜,宋之嘉定譜,有元之至正譜。南公挾圖譜,以至龍邑。而古系有據。五世寅夫,居啟素菴。三公乃集之,以作正德丙寅譜。自嘉隆以來,未有譜矣。至今八十餘年,子姓愈益蕃衍,遷徙者無常。譜之不續,予甚懼焉。乃依宏治以前譜,而系以後誕之支屬。人以新設之例,議分上下二忩。上曰続宗,曰経績。下曰徵獻,徵文。其綱也,而綂宗、経績、徵獻、徵文之中,各有其目其紀也。于是宗德、文獻有傳,規訓、祭祀有誌。同宗者雖遠不遺,異種者雖近不附。上下千餘年間,代明派著,事昭績顯。誠吾族之寶録,萬世之鼎?矣。於是學顏閱而太息曰:人之道重親親乎。易曰:天與火同人,君子以族辨物。夫元黃初剖,品物分矣。齒生繁聚,氏族别矣。先王嘉其辨,惡其暌。故爲之宗法以勝之,之祭以之。為之宴會、慶唁以集之。而又恐其人而迷所自也,為之譜系以傳焉。甚哉譜之於家也,同之義也,親親之道也。嘗誦伐木、行葦諸詩,以天王貴倨而與伯叔兄弟接几筵食脾,何戚戚也。矧士庶乎。故不同無族,不譜無同。是以郯子祖少皥而論官,班固系高頃而作賦。彼豈遐爲援,重其本耳。而郭崇韜之祖他人墓,吾惑焉。若我蕭之祖酇侯也,漢梁以來代紀之弗能異。夫收族敬宗所以尊腿寺之譜,粛山收之参。乎蕭譜而爲吾蕭者,宗法于焉喻,祭祀于焉。共宴㑹、慶唁于焉,同萬人如一人,百世如一世。江湖不爲隔,吳越不爲岐也。敬道其不衰矣。且禮有之,無本不立,無文不行。故族非能重人,人能重族。卽蕭氏有英,如何之勲、綂之文、瑀之忠、鉤之眞。爲史册稱艷者,不能更僕數景。而行之式在矣。若蕭至忠之附平陽公主,辱累世卿族宜鑒焉。故有宏宗之想者,禮耕義種、學耨仁聚、樂安誠本立而文行也。萬石登圭組,續蕭與江漢並流可矣。噫,在斯人歟,在斯人歟。梁郡守敬道公三十八世孫學顏謹序。

简体中文翻译,因编者水平有限,如断句或翻译有误,还请海涵。

------------------

我考察各种历史记载,得知萧氏的起源。

过去,契在唐虞时代担任司徒,他的后代在商朝时期为官。周朝讨伐商朝后,将微子封于宋国。宋国的分支家族有的成为孔氏,另一些成为萧氏。春秋时期,萧氏的支系散居在淮泗一带。到了秦朝,有萧氏在沛县担任官职。萧何辅佐建立汉朝后被封为酇侯,后代有的继承爵位,有的失去了爵位。到了成帝时期,酇侯的爵位又恢复了,何元孙之子南蠻长喜成为酇侯。南长的长子继承侯位,次子源担任会稽郡守,搬到洛阳的谷城居住。源的儿子澄在东汉末年因战乱迁居金陵,因此澄成为金陵萧氏的始祖。

澄的儿子仲宣,担任光武帝时期的太常。仲宣传了十七代后,有位名叫竒朝的后代,竒朝的儿子华,华的孙子章定在晋朝担任将军。章定传了五代后,有个叫敬道的后代,担任南康郡守。侯景之乱时,敬道逃到郡城居住,因此成为虔州萧氏的始祖。晚年他制作了一张族谱传给子孙,详细记录了从南长喜以下的爵位传承。敬道的次子闻义厌倦郡城的偏僻,回到金陵,因此金陵的萧氏也与他有关。长子闻信的儿子孟贵,在闽军攻破虔城时,带着幼子厚本、厚宗迁居到?江镇,成为兴国萧氏的始祖。因此,今天兴国的萧氏都是孟贵公的后代。

萧氏子孙日益繁衍,居住在乡村和城市的人很多,迁徙到附近郡县的也不少。有个叫孙珊的,从埠头搬到黄竹坪,成为文溪萧氏的始祖。他的儿子旋担任监察都史,旋的儿子璇在永隆时期担任按察使。

自此以后,萧氏家族不断有人担任官职,有宋代的原烈公谱作为依据,还有先代名人的传记可供参考。原烈公的七代之后,有我远祖南仲。南仲二十岁时,安葬父母在文溪的樟树潭乌猪河,又将妻子谢氏安葬在路旁的杉树下。后来因避仇携带族谱,带着孩子迁居龙南竹子村,又迁居保昌的鶴仔树下。南仲最终在鶴子里去世并葬于此。

南仲生了惟善,惟善生了申一、申二、申三、申四、申五、申六。惟善也去世于鶴子里,葬于南公墓。惟善的妻子徐氏不喜欢保昌,于是带着孩子们回到竹子村居住,并将惟善的遗骨迁回竹子村。今天龙邑的萧氏都是惟善的后代。

从敬道公以下到惟善公,共三十一世。从惟善公以下到现在,共七世。萧氏子孙分散在各地,不下几十个地方,人口不下数万。虽然各家繁盛或衰落不同,贫富显赫有别,但他们的根本是一样的,支系也是一样的。这就是萧氏族谱的由来。

族谱的最早记载,有梁代的磨盘图,唐代的长系说,后梁的垂丝图,原烈公的著宦谱,宋代的嘉定谱,元代的至正谱。南公带着族谱来到龙邑,古代的系谱有据可查。五世的寅夫居住在启素菴,三公将其集结起来,编成正德丙寅年谱。从嘉隆以来没有新的谱书,直到现在已八十多年,子孙愈加繁衍,迁徙不定,族谱不再续写,我对此非常担忧。因此依照宏治以前的谱系,继续记录后来的支系,并依据新的情况进行分门别类,分为上下两卷。上卷为续宗、经绩,下卷为徵献、徵文。主线是统一的,而每个部分都有详细的分类和记载。这样,宗族德行和文献有传记,规训和祭祀有记载。同宗者即使远在天边也不会遗漏,异族者即使近在咫尺也不会混淆。上下千余年间,代代分明,事迹显著。诚然,这是我族的珍贵记录,将传之万世。

因此,学颜翻阅后感慨地说:人的道理在于重视亲情。易经说,天与火相通,君子以族辨物。

自古以来,物种分类,氏族分开。先王赞赏其分明,厌恶其混乱,因此制定宗法以维持秩序,祭祀和宴会、庆祝和慰问以团结族人,并且为防止人们迷失根源,编写族谱以传承。族谱在家族中有着重要意义,体现了同宗的义理和亲亲之道。

我常常诵读《伐木》《行葦》这些诗篇,感叹天子尊贵却与伯叔兄弟一起饮食,这何等亲密,更何况普通人呢?因此,没有不同就没有族谱,没有族谱就没有认同感。郯子祖少皥而论官职,班固追溯高祖并作赋,他们不是为了遥远的联系,而是重视根本。郭崇韜将祖先葬在他人墓地,我对此很困惑。若我萧氏之祖酇侯,汉梁以来的历史记载没有改变。收族敬宗是尊重祖先的族谱,萧氏族谱更是宗法的体现,祭祀的依据,宴会、庆祝、慰问的准则。让万众如一人,百世如一世,江湖不为隔,吴越不为异。这正是敬道不衰的原因。

礼有云:无本不立,无文不行。所以,族谱不只是人们看重,族人能看重它。即使萧氏有英俊、勋业、文才、忠诚、真诚的人,他们的事迹光耀史册,但不及行事如族谱所记。比如萧至忠附庸平阳公主,辱及世代卿族,应该引以为鉴。所以,有志于宏扬宗族者,应重视礼义、勤于耕作、勤奋学习、积累仁德、安于本分,只有这样才能文行天下。万石登上圭组,续写萧氏的辉煌,与江汉齐名。噫,这在于我们这些人啊!

梁郡守敬道公三十八世孙学颜谨序。

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/xiupuxuji/bpE8WjYeqz60.html