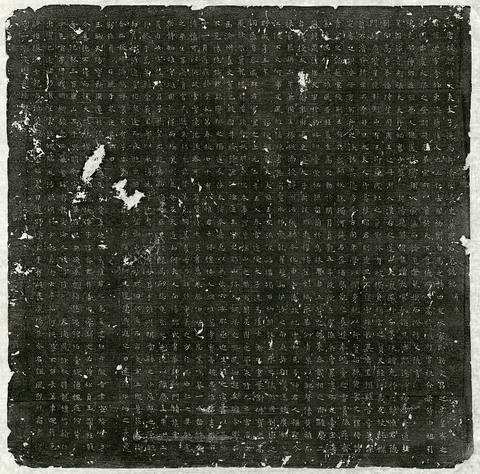

稽我本邑本鄉之沿革:新化縣上古莫考,二帝三王為荆州;春秋戰國為楚國南境;秦屬長沙?;漢爲長沙王國,本益陽舊梅山地,吳芮將梅家林寓焉;蜀漢時吳制高坪縣?邵陵;六朝因之,後廢;隋?潭州;唐貞觀入邵州;後五代衰亂,爲冠所據;宋太平興國六年發潭州兵擊破之;宋熙寧間章惇開復梅山,浙其地爲二,安化爲下梅,隷潭州,改高坪爲新化,上梅隸邵州;紹聖初遷白溪、白石坪,尋復舊;元因之,隷寶慶路;明仍爲縣,隸寶慶府;今仍之。

我邑三鄉,縣治之東北正北曰石馬,正南至西曰永寧,我鄉居中,正東至西北曰大陽,我地屬大六都,離城三十里。洪武十四年定賦役冊,計戶分里,計里分甲,大六都分爲十甲,我鼻祖相傳而下至繼先公,承五甲遞年當差,戶名黒保。

康熙年間有廉明撫院趙公申喬,興利除害,革私鹽當年之累苦,興鄕村保甲之均當。我地曰桃林村者,在縣城之南,資水之西,維山之左,女溪之中,因古多桃樹而名之焉。區分九甲以當公務。

茲因修譜而詳述之,庶幾後世子孫曉然於我邑之沿革,我地之稱謂焉耳。

阖族重刊。

简体翻译:

居住在这里的人们却不知道这里前后的历史源流,身处于这片土地上却不清楚古今的称呼,这也是读书人的过失啊。

考察我们这个县乡的沿革:新化县远古时期的情况难以考证,从二帝三王时代开始属于荆州;春秋战国时期属于楚国南部边境;秦朝时属于长沙郡;汉代为长沙王国,原本是益阳旧梅山地区,吴芮将军曾在此驻扎;三国时期吴国设置了高坪县管辖邵陵;六朝时期沿袭旧制,后来被废止;隋朝时隶属于潭州;唐朝贞观年间划归邵州;五代时期社会动荡,被土著所占据;北宋太平兴国六年派潭州军队攻破土著;熙宁年间章惇开复梅山,将其分为两地,安化作为下梅,隶属于潭州,改高坪为新化,上梅则隶属于邵州;绍圣初年迁移到白溪、白石坪,不久后又恢复原状;元代依然沿袭旧制,隶属于宝庆路;明朝继续作为县,隶属于宝庆府;至今依然如此。

我们的县分为三个乡,县城东北方向的称为石马,正南到西面的称为永宁,我的家乡位于中间,正东到西北的称为大阳,我所在的地区属于大六都,距离县城三十里。

洪武十四年制定了赋税徭役册,按照户口划分区域,按区域划分甲等,大六都被分为十个甲等,我的始祖世代相传下来到继先公,他承袭第五甲,每年轮值服役,户名为黑保。

康熙年间有一位清廉公正的巡抚赵申乔,他兴利除弊,革除了私盐带来的当年负担,推行乡村保甲制度。我的地方被称为桃林村,位于县城之南,资水之西,维山之左,女溪之中,因为古时候这里有很多桃树而得名。该地区被划分为九个甲等来承担公务。

现在因为修订族谱而详细记载这些情况,希望后世子孙能够清楚了解我们县乡的历史沿革和地方的称呼。

全族重新刊印。

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/xiupuxuji/NyPqzZZBqOkR.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 嘉庆己巳正坤志新邑并桃林由来