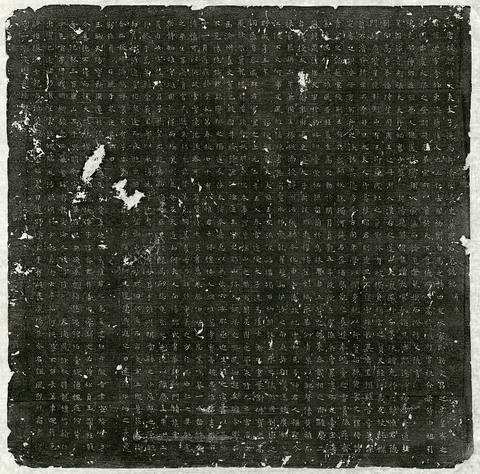

我濱公住梅城爐觀,傳七世至漢三公。生七子:長南仕,字長仲,住邵陽隆回三都;次南俊,字靑仲,居桃林獅寨山;三南倡,字紅仲,居邵陽老油鋪;四南儀,字綠仲,居邵陽和尚橋;五南傑,字伯仲,住安化角背溪;六南修,字黃仲,居湘鄉樓底;七南攸,字赤仲,居貴州。

我南俊公生子祖頤,頤生萬一、萬二、萬三、萬四、萬五。萬一公居小氹,配曾氏,夫妻同葬屋後,巳山亥向,生子纹、鴻,字仕興;文鴈,字仕榮;文鶴,字仕華;文翥,字仕富。我萬二公生五子:長文淸,字仕吉;次文彬,宇仕昌;三文珍,字仕淸;四文玙,字仕揚;五文鎭,字仕善。

我文珍公移居大六都下莊,生子繼賢、繼受。賢公移居大五都銜頭,而我繼受公仍守先人住所,實我派葛藟之庇也。

繼賢之後嗣以景貴、景祿、景壽;繼受之後嗣以景隆、景稅、景榮。歷越數傳,生齒日繁。爰遵明永樂甲辰年老譜,確實據明。上而溯源窮本,不失水木之親;下而別派分支,不失尊卑之序。

禮曰:「尊祖故敬宗,敬宗故收族」,胥於是乎在焉。

是為序。

下庄繼賢受兩房嗣孫 朝誥 欽玉 貴延 瑞圭 自朝 敬撰

道光十四年甲午冬月吉旦公立

谱牒的设立,确立了家族的根本。

我先祖源自周朝,被赐予姓氏,历代以来的记载非常详尽,无需赘述。缅我鼻祖滨公,与他的兄弟澜、清、湘、洁、聚、淮共七人,在北宋熙宁年间(己酉年),从江西迁徙到湖南南部,各自选择居住的地方。

我始祖滨公定居在梅城的炉观,传至第七代汉三公。汉三公有七个儿子:长子南仕,字长仲,住在邵阳隆回三都;次子南俊,字青仲,住在桃林狮寨山;第三子南倡,字红仲,住在邵阳老油铺;第四子南仪,字绿仲,住邵阳和尚桥(今荷香桥);第五子南杰,字伯仲,住在安化角背溪;第六子南修,字黄仲,住在湘乡楼底;第七子南攸,字赤仲,住在贵州。

我南俊公生子祖颐,祖颐又生了五个儿子:万一、万二(住桃林)、万三、万四、万五。万一公住在小塘,娶曾氏为妻,夫妻同葬于屋后,坐巳向亥。他们生了四个儿子:文鸿,字仕兴;文雁,字仕荣;文鹤,字仕华;文翥,字仕富。我万二公生了五个儿子:长子文清,字仕吉;次子文彬,字仕昌;第三子文珍,字仕清;第四子文玙,字仕扬;第五子文镇,字仕善。

我文珍公迁移到大六都下庄居住,生了两个儿子:继贤、继受。继贤公迁移到大五都衔头居住,而继受公则继续守护着祖先留下的住处,这是我们这一支系得以延续的根本。

继贤公的后代有景贵、景禄、景寿;继受公的后代有景隆、景税、景荣。经过数代传承,子孙日益繁盛。遵循明朝永乐甲辰年的老谱牒,确实记载得十分清楚。向上追溯可以探究根本,不忘家族渊源;向下区分各个分支,保持家族秩序。

礼记说:“尊敬祖先所以要敬重宗族,敬重宗族所以要团结族人”,这一切都在谱牒中体现。

这就是序言。

下庄繼賢受兩房嗣孫 朝誥 欽玉 貴延 瑞圭 自朝 敬撰

道光十四年(1834)甲午冬月吉旦公立

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/xiupuxuji/6KXl788xq8vk.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 通滨派下道光十四年谱序