华夏姓氏的起源可以追溯到人类原始社会的母系氏族制度时期,因此中国的许多最早的姓氏都带有女字旁或底。姓作为区分氏族的特定标志符号,例如部落的名称或部落首领的名字,在当时的社会中扮演了至关重要的角色。

黄帝与炎帝的时代

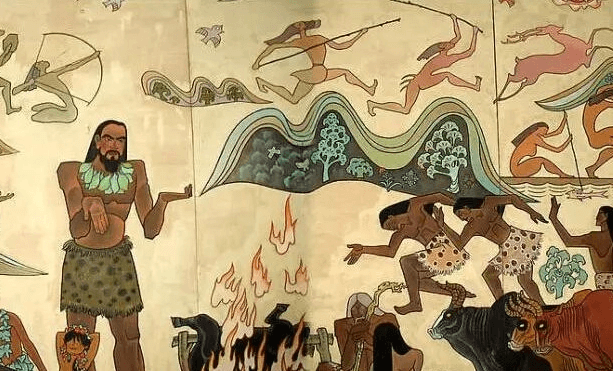

公元前2720年至前2680年间,史书记载轩辕之时,神农氏世衰,诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏无力征讨。于是轩辕习用干戈,以征不享,与炎帝战于阪泉,三战而后得其志,收服了神农部落。之后又与蚩尤战于涿鹿,擒而杀之。诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。

相传公元前2697年为黄帝纪元元年,标志着文明的开端。黄帝不仅在军事上有所建树,还在文化、科技等方面取得了显著成就:他采铜铸鼎;制作舟车以济不通;建造宫室,上栋下宇,以避风雨,并为五城十二楼。黄帝妃嫘祖开始养蚕缫丝,黄帝臣仓颉造字,伶伦作磬,羲和占日,常仪占月,臾区占星气。黄帝时期,社会经济文化都有了显著的进步,对中国历史的发展进程产生了非常深刻的影响。

姓氏的起源

传说黄帝住姬水之滨,以姬为姓;炎帝居姜水之旁,以姜为姓。皇天因大禹治水有功,赐姓为姒。此外,部落首领之子亦可得姓。史载黄帝共有二十五个儿子,其中十四人被分封得姓。这十四人共得到十二个姓,分别是姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、信、姞、價、衣。祝融之后,则为己、董、彭、秃、妘、曹、斟、芈等八姓,史称祝融八姓。

随着社会生产力的发展,母系氏族制度逐渐过渡到了父系氏族制度。少昊、颛顼、帝喾、唐尧以及夏朝、商朝、周朝的君主都是黄帝的子孙。这些后裔在黄帝到尧、舜、禹时期大多已经脱离黄帝母族,建立了大批的氏族方国或部落。这一时期,氏族制度逐渐被阶级社会制度所替代,产生了“赐土以命氏”的治理国家的方法、手段。氏的出现标志着人类历史的脚步迈向了阶级社会。

姓与氏的演变

姓和氏,代表了人类进步的两个阶段,是文明的产物。在早期,姓主要用于区分血缘关系,而氏则更多地用于标识家族地位和社会身份。随着时间的推移,姓与氏逐渐融合,形成了今天我们所熟知的姓氏体系。特别是在秦汉以后,姓与氏的区别逐渐消失,统一称为姓氏,成为个人身份的重要标识。

在随后的历史进程中,随着人口的增长和迁徙,姓氏的数量不断增加。尤其是在魏晋南北朝至唐宋时期,由于政治、战争等原因,大量移民活动促进了姓氏的传播和多样化。明清时期,姓氏文化进一步丰富,各地宗族纷纷编纂族谱,记录家族历史,传承家族文化。

总之,从最初的母系氏族社会到父系氏族社会,再到后来的封建王朝,中国姓氏经历了漫长的发展过程,承载着丰富的历史文化内涵。每一个姓氏背后,都有着独特的故事和渊源,它们不仅是中华民族大家庭的重要组成部分,也是中华文明延续千年的见证者。

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/shijiaqiyuan/azbWv9MpqweP.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 华夏姓氏的起源与发展