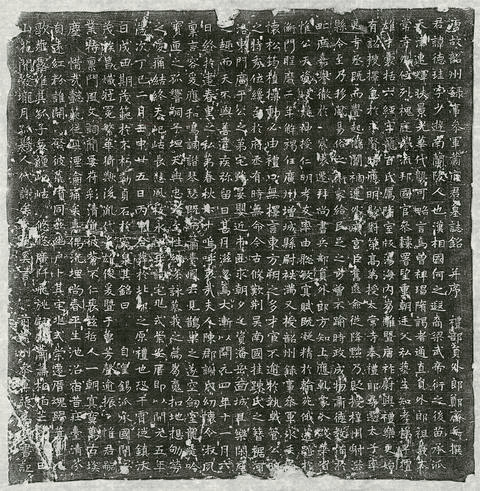

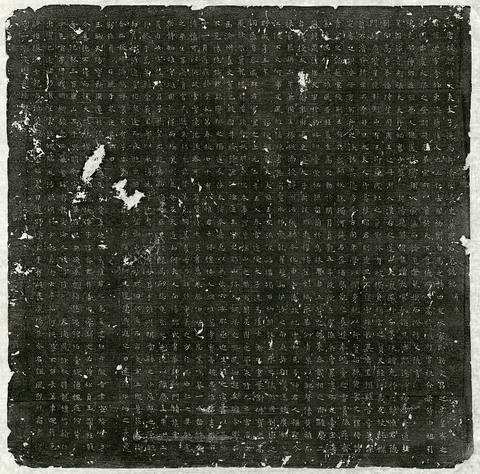

孟子生于孔子之后,读书至《武成篇》,惟取二三策,读诗至《云汉》章,亦不免疑焉,及读《春秋经》,则曰:“孔子作《春秋》,而乱臣贼子惧。”是非惧夫子之书也,以其是非之公可惧也。然《春秋》因乎鲁史,鲁史纪乎时政。《春秋》者,亦记事之书也。今之邑志,亦将为史氏之所采录,而观俗言礼者取以为征,有得而藏之者,足称为文献。胡邑之人未见其有爱而传之者,何哉?盖以是非之心,人皆有之,而志之所以是是非非者,与人心迥异,则何取于志,是非不欲传也,不可传也。公道不明,百有余年,势若有待焉者。

邑侯南麓佘公深为此惧,乃毕礼腆币,往聘梅山刘子而撰修焉,且谆谆然命之,欲其昭公道以为何传地也。梅山子矢心直笔,五阅月而志成,志成于己酉之夏,迄余自南还,则庚戌之冬十月也。侯则欣然命之曰:“县志久成,后序缺,盖有待于子也。公岂虚待乎人哉?”意以梅山子为楚进士,能秉公道出矢言,不负其所举矣。后有作者,其心志同则其议论亦同,此公之所以有待也。公以公道待人,余亦以公道自待,取其志而详究之,庶或可以赞一辞,则公之待余者不孤也。顾其为书,以纲提其要,以目纪其详,古文有而今文无者疑之,所当阙者也。古文无而今文有者幽之,所当阐者也。今文古文皆有者信之,所当传者也。信信,信也;疑疑,亦信也。上贤,仁也;贱不肖,亦仁也。当言而言,知也;当默而默,亦知也。其辞艳以富,而不失之诬;其气清以婉,而不失之短;其制辨以裁,而不失之俗。梅山子之笔,我公之心也。我公之心,非三代之所以直道而行者乎?盖是心也,智之端也,人性之智不容昧,则是志之传也不可泯矣。使或有不爱而不传者,必其无是心者也,公欲待余言,余将何言哉?虽然乐之集大成者,金声而玉振之者也。金声也者,始条理也,玉振之也者,终条理也。玉之为器,铿然有声,本无曲顺柔缓以娱人也。但众音具举,非玉则无以状其韵,此乐之所以有待于玉也。余承文盛之后,既无以赞一辞,敢不窃比于玉而振一声于未简,俾观风者知是志之为全书云。

嘉靖庚戍冬十月既望,邑人杨如丝顿首再拜书。