谈一姓氏,就必需联系到历史以来一直流传甚广的郡望和堂号。过去,在官宦人家的名贴、府弟、或民间嫁娶的红贴上,往往在表明自己、自家姓氏的前面,冠以一定的郡名堂号。如“兰陵萧氏”、“陇西李氏”等等。这就是郡望和堂号。

郡望,就是某地区居住的人中,地位最高的家族。有姓氏发源以后,由于迁徙的原因,同一地方居住的不可能是同一姓人。这些不同姓氏的人居住在一起,又由于政治、经济、文化等多方面的原因,社会地位也就不完全一样。因此,不管社会地位高或低的人,为表示自己这一族或这一支系有其较高、较深远的社会根基,曾经是不一般的家族,以争得人家看得起自己。便在自己的姓氏前,加上地位较高的、本族前人的居住地(郡)。

据《姓氏探源》记载,萧姓出自“姬”姓。是上古传说中帝王“喾”的后代。后传于“子”姓。自“微子启”以“子”为姓始,世居沛、丰间。再后,由于微子启的后裔“大心”受封于“萧”(今安徽萧县)。由此受姓为“萧”。传自秦末,大心后裔萧何协助刘邦剪灭了秦朝,为汉朝的建立立了大功。萧何一族移居京都长安,直至萧何的曾孙萧彪。

据《新唐书》记载,萧彪“以事始徙兰陵丞县”(今山东枣庄市峄县),萧彪一支便成为兰陵人。史称“兰陵萧氏一族”。

至西汉中叶,萧彪的玄孙萧望之成为了一位著名的宰相。因其又是汉元帝的老师,便得汉元帝的宠信。由于萧望之的祖籍地是东海郡兰陵县,因此,萧姓得以“东海兰陵”为名门郡望。史称萧姓为“东海兰陵”或“东兰陵”。又称“东海郡”或“兰陵郡”。

萧望之历位将相,又籍帝师,汉元帝对其亲昵无间,宠信有加。萧望之即移家徙居京兆府杜陵县(今长安县东南),是为“西兰陵”

萧望之有八个儿子。据《汉书》记载:第三子萧育官历司属校尉、长水校尉、中朗将。历汉元帝、汉城帝、汉衰帝三朝。

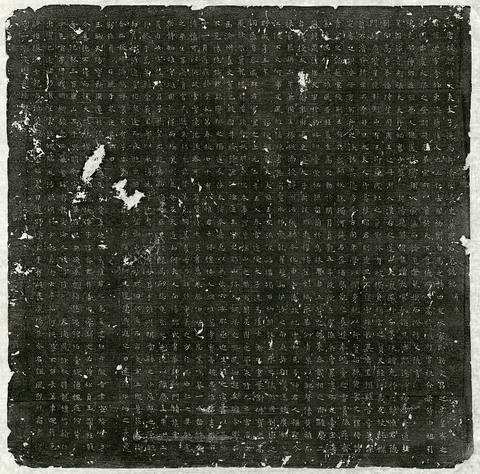

萧育的儿子萧绍官至御史中丞。再还居东海郡兰陵县。其子孙世居东海郡兰陵县中都乡中都里。直至东晋末期。据《新唐书》记载,萧绍世家在此生息繁衍了十一代,历时300余年。文字记载的有御史中丞萧绍──光禄勋萧闳──济阴太守萧阐──吴郡太守萧冰──东汉中山相萧苞──博士萧周──虵丘县令萧蟜──州从事萧逵──孝廉萧休──广陵郡丞萧豹──太中大夫萧裔──西晋淮南令萧整。因此,“东海兰陵”的萧氏郡堂再度望高。并传至后世不倒。

到西晋惠帝时,发生了“八王之乱”,随着又发生了“永嘉之乱”。司马睿在建康(南京)称晋王,即帝位。史称东晋。此时,西晋中原、山东、淮北的各门世家纷纷举家逃往江南。西晋淮南令萧整携家避难于武进县(今江苏丹阳)的东城里。兰陵郡堂随之迁来武进县。前面冠以“南”字,史称“南兰陵”。是此,萧氏自萧整以下世称“南兰陵”人。

到南朝梁时,为追记萧氏祖先,改武进县为兰陵县。到南朝宋时,萧氏家族自萧承之起再度兴起,其儿子萧道成建立了萧齐五朝。萧氏“南兰陵”继“东海兰陵”、长安“西兰陵”之后,名望更高。

到南北朝时,因萧道成、萧衍等成为历史上的一代帝君,当时萧、王、谢、袁被公认为是天下最尊的四大姓氏。并称为“四大姓”,萧姓排四大姓之首。由于萧道成、萧衍都在自己的前面冠以“东海”或“兰陵”的郡名,更加巩固,提高了“东海郡”、“兰陵郡”的地位。

到辽朝,萧以“兰陵”为号,建立了“兰陵郡国”,当了兰陵郡王,更加进一步地提高了萧姓即“兰陵郡”的地位。

随着时间的推移、历史的发展,兰陵与萧姓几乎融为一体。兰陵郡已成为萧姓的代词。在某种意义上萧姓已成为兰陵的实体。可以说,已经突破了原来的涵义,发展、上升为一种姓氏文化。

其实,在历史上,萧姓除了东海、兰陵郡名外,还有“广陵郡”等郡望及“芳远堂”、“师俭堂”、“皇舅堂”等堂号。

截至目前,据我国较系统的姓氏研究资料记载,全国姓氏有二万多个,其中人口比较多的一百个大姓有九亿多人口,约占全国总人口的百分之八十七。萧姓在一百个大姓中排列第三十位。其排序是:

王李张刘陈杨赵黄周吴,徐孙胡朱高林何郭马罗;

梁宋郑谢韩唐冯于董蕭,程曹袁邓许傅沈曾彭吕;

苏卢蒋蔡贾丁魏薜叶闫,余潘杜戴夏钟汪田任姜;

范方石姚谭廖邹熊金陆,郝孔白崔康毛邱秦江史;

顾侯邵孟龙万段雷钱温,尹黎易常武乔贺赖龚文。

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/jiazuwenhua/r7O2WBQyqA8L.html