兰陵萧氏家族为永嘉渡江的衣冠大姓,南朝齐梁两代更贵为帝王,余荫绵远,至隋唐时期仍然名家 辈出。萧诚出自萧梁皇室,六世祖为梁武帝之侄萧渊明,流落北朝,遂以邺城为家,入唐则族居洛阳。

这一支脉的萧氏子孙史称“齐梁房” ,世代为官,至萧诚、萧谅、萧 、萧让较为显达,且以书法闻名于世。萧氏兄弟在世时就得到“诚真谅草”的赞誉,中唐窦臮兄弟称萧诚为开元时代薛褚书体之最,晚唐韦 续赞萧谅草书“舞鹤交影,腾猿在空”,其昆仲萧 、萧让及萧谅之子萧直均有工书之名,而萧氏家族则不 以“文章末艺,翰墨小能”为重,志在立功立言,故能正色立朝,不惧奸佞,武能绥边,文可著述。

本文将利用传世史籍(包括正史、文集和金石专书)与新出墓志互相释证,以期对唐代书家兰陵萧氏家族的经 历、功业与交游作更为详细的梳理。

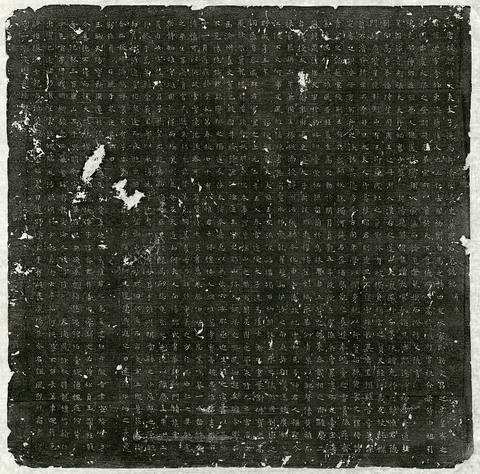

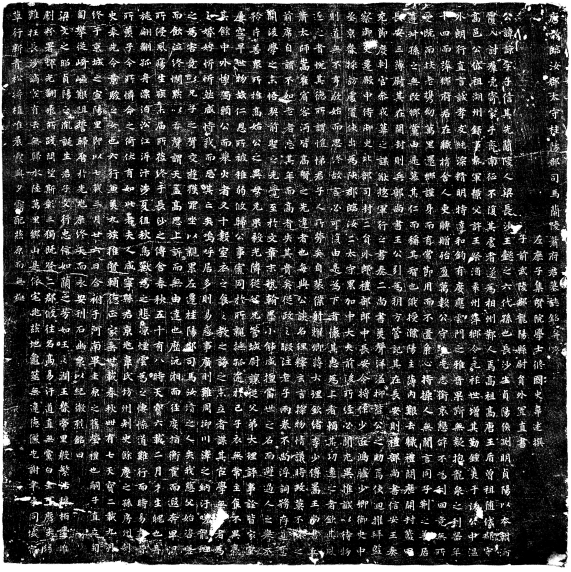

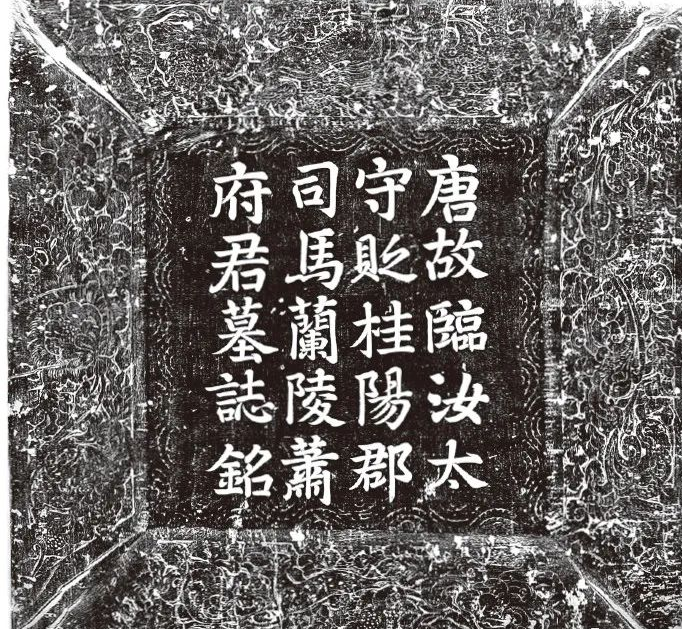

一、萧氏家族碑志所见萧诚昆仲行事关于本文讨论的唐代书家兰陵萧氏家族碑志,朱关田、陈尚君、张乃翥、刘未、毛阳光、王家葵等均有前期研究,尤其朱关田、毛阳光还充分利用了金石专书和总集、别集中著录的萧氏所书碑刻,基本复原了萧家世系和他们的经历。各家利用的萧氏墓志如下:萧元祚墓志,萧诚撰,萧谅书,唐景龙二年(708)葬,开元二十三年(735)闰十一月一日与夫人唐氏改葬合祔,石藏河南偃师张海书法艺术馆。萧元礼墓志,许景先撰并书,唐开元六年(718)十月二十二日,石藏河南洛阳师范学院。萧元礼夫人张氏瘗窟题记,龙门石窟净土堂北崖,年代不详。萧谅墓志,韦述撰,萧直书,唐天宝七载(748)三月二十六日葬,石藏河南偃师张海书法艺术馆〕。萧 墓志,无撰书人,唐开元二十三年(735)二月葬,洛阳文物工作队于洛阳龙门张沟发掘出土,石藏洛阳文物考古研究院。萧让墓志,无撰书人,唐开元二十三年(735)葬,北京大学图书馆藏拓。萧谖墓志,邢宇撰,唐天宝二年十一月二日葬,石藏洛阳千唐志斋博物馆。萧直墓志,独孤及撰,唐大历四年(769)十一月三十日葬。萧均名墓志,冯偁撰,唐天宝十二载十一月十七日葬,石藏洛阳千唐志斋博物馆。

萧怤墓志,陆瑀撰,唐大历三年三月二十二日,石藏洛阳千唐志斋博物馆。萧诠之子某墓志,穆员撰,唐贞元八年(792)十月二日葬。萧岱隋为郡守,封高邑公,子萧憬入唐为朝散大夫、湖州司马,憬有四子,萧元祚、萧元礼、萧祯、萧元福。

萧元祚以门荫起家,元礼解巾授豫州信褒县主簿,入仕途径相似;萧元祚自贬官之后三徙官,不进一级,终于袁州萍乡县令,萧元礼不过转任三职,战死于定州鼓城县丞任上,死后获赠使持节相州诸军事、相州刺史之职,或因其子萧 之故再赠太子詹事;萧元福终于泗州司士参军,萧祯终于朝散大夫、庆州司马,皆为下层官员。至萧诚、萧谅、萧 、萧谖、萧让一代则显然有异,前辈积累的资源使得他们得以科举出仕,萧谅曾于蓝田尉任上参加制举及第,萧 先以明法出身,后又制举博学通艺科及第,萧让起家宿卫,后以判登科,亦是制举及第,萧谖崇文生明经及第;萧谅长子萧直与萧谖相似,太学生明经及第,次子萧立应制举贤良方正科及第。

从门荫到科举的出身转变使得萧诚、萧谅、萧 、萧谖跻身中层官员,入则为郎官,出则为刺史,萧谅长子萧直大历中官至给事中,赠吏部侍郎。萧元祚、元礼一代婚娶晋昌唐氏、敦煌张氏,皆非显赫士族,至萧谅娶长安城南韦氏,萧谖娶河东柳氏,门阀稍高。

经历安史之乱以后,萧氏子孙则又沉于下僚,荣光不再,殆至唐末,萧谅之玄孙萧邺为宣宗宰相,又有短暂的辉煌。观察兰陵萧氏齐梁房,当以萧诚、萧谅昆仲为焦点,今略考碑志所见萧氏行事如下。

朱关田考述萧诚生平云:萧诚,兰陵人,历监察御史、荆府兵曹(开元二十年)、恒州司马(二十四年),入为太子善赞大夫,改司勋员外郎,后出为南阳郡长史,迁别驾(天宝二年),约卒于其后几年。今验诸传世文献和新出碑志,则讹误遗漏颇多,需加厘正和增补。

萧诚、萧谅之父萧元祚卒于中宗神龙二年(705),其时萧诚、萧谅兄弟年纪尚小,未入仕途。《述书赋》窦蒙注云:“萧公名诚,兰陵人,梁之后,起家奉礼郎。开元初,时尚褚薛,公为之最。”由此推测,萧诚起家奉礼郎,大约应在开元初年以前。武周时,王丘应制举而拜太常寺奉礼郎,韦济以弘文明经拜太常寺奉礼郎,萧诚可能与之相似。

萧诚书迹最早的记录为《上党宫述圣颂》碑阴题名,赵明诚《金石录》著录张说撰《上党宫述圣颂》刻石于开元十一年正月,立于潞州,盖玄宗曾任潞州别驾,其地有故居,开元十一年玄宗东巡,途径潞州,百姓请立碑颂德,张说遂有此作。碑阴题名,为萧诚所书,朱关田推测碑阴题名当与《述圣颂》同时铭石,颇有道理。可惜《金石录》等书均为著录萧诚的结衔,独米芾云“御史萧诚书太原题名,唐人无出其右”。所谓太原题名,当指《上党宫述圣颂》碑阴,其拓或自太原传来,米芾误以为原碑在太原,故有此说。

当时萧诚结衔作“御史”,即监察御史,见于《唐御史台精舍题名碑》,这是开元十一年萧诚所任官职。开元二十年十月所书《南岳真君碑》署衔为荆州大都督府兵曹参军,开元二十三年为其父萧元祚撰墓志铭时署前司勋员外郎,二十四年任朝议郎、恒州司马,见《白鹿泉神祠碑》碑阴和孙逖《授萧诚太子左赞善大夫制》。开元二十七年为幽州节度使李适之书德政碑,其时或许仍在幽州供职。开元二十九年书《裴大智碑》,结衔为司□员外郎,可能是由外官再任省职。天宝元年或二年,由朝请大夫、南阳郡长史员外置同正员转任弘农郡别驾。天宝二年《玉真公主受道灵坛祥应记》〔图二〕萧诚署衔为朝请大夫 、弘农郡别驾、上柱国,此前,萧诚由尚书某部员外郎改任南阳郡长史员外置同正员,系贬官,因孙逖《授萧诚弘农郡别驾制》有“顷涉微瑕,未为深累”一句。此后,未见萧诚书写碑志的记录,可能卒于天宝年间。另外,可以辨析者,窦蒙所作《述书赋》注,云萧诚曾任右司员外郎,朱长文《续书断》也有相同记载,当是沿袭窦氏之说。然唐郎官石柱右司郎中员外部分不存,难以确知萧诚是否曾任此职,然就常理推测,右司员外郎高于司勋员外郎,若有此任不当不书。萧诚从弟《萧 墓志》记其举明法,任陈留、陕县、寿安三主簿,大理评事,监察御史,河南司录,司门、刑部二员外,金部、吏部二郎中,陵州刺史,益府司马兼营田节度副使,恒、濮、虢、商四州刺史,虽然详备,但是毫无时间坐标,恰好开元十六年《花塔寺玉石佛座题字》有朝请大夫、使持节恒州诸军事、检校恒州刺史、仍充恒阳军使萧 的题名,使我们知道他任恒州刺史的时间。所任金部郎中、吏部郎中事,又见唐郎官石柱题名。萧谅长子萧直,据孟二冬考证,其明经及第在开元二十八年,任尚书户部、库部、司勋、吏部郎中又见唐郎官石柱题名。至大历三年(768)授给事中的制书是常衮所撰,略云:门下:银青光禄大夫御史中丞东都留台崔侁,俊而能通,和而有节。朝议郎太子左庶子赐紫金鱼袋萧直,性资高朗,识诣冲妙。各以文儒致用,贞亮处心,持纲宪府,必执其中,赞事宫坊,允归於正,彰闻望於公器,振英华於士林。顾兹掖垣,素用髦彦,文昌奏议,多所论驳,俾承并命,式副良选。侁可行给事中,散官如故。直可守给事中,散官赐如故,主者施行。直大历四年病卒,赠吏部侍郎,惜其寿短,年仅四十八岁,不然当有大用。萧氏家族虽是文士,但颇有武功和吏干。萧元礼任定州鼓城县丞时后突厥兵临城下,虽然鼓城县素无武备,但元礼仍然“尽忠勇之谋,率寡弱之众,介于重围之里,不挠锋刃之威”,最后“兵尽矢穷,因而遇祸”。其子萧 为之复仇,志云“曩者先府君述职边城,偾身就寇,君雨泣投难,星行请师,刷耻而却虏,追荣而严父,志有所立,功无所取,申犀之诚,包胥之武也”,即其事也。其实此乃萧家本色,梁武帝本是将门出身,当年起事时也有提剑斩蛇之勇,临终之际发出荷荷之声,正是战场上退而复进的口号,表示他志在反击的愤恨和不忘本色的情怀。只不过萧氏后代过惯了优渥的贵族生活,文武两方面才能都已逐渐退化,颜之推曾亲见其兴衰,略云:梁朝全盛之时,贵游子弟,多无学术,至于谚云:“上车不落则著作,体中何如则秘书。”无不熏衣剃面,傅粉施朱,驾长檐车,跟高齿屐,坐棋子方褥,凭斑丝隐囊,列器玩于左右,从容出入,望若神仙。明经求第,则顾人答策,三九公宴,则假手赋诗。当尔之时,亦快士也。及离乱之后,朝市迁革,铨衡选举,非复曩者之亲;当路秉权,不见昔时之党。

求诸身而无所得,施之世而无所用。被褐而丧珠,失皮而露质,兀若枯木,泊若穷流,鹿独戎马之间,转死沟壑之际。当尔之时,诚驽材也。他们承平时为游手好闲、不学无术的快士,而一旦变起萧墙,则转死沟壑,驽才不若。唐代萧氏齐梁房则颇具萧家本色,勇武可嘉,萧 为其父萧元礼复仇就是显例。此外,萧诚、萧谅、萧让、萧直当玄宗开土拓边之际,皆曾在边疆效力,孙逖《授萧诚太子左赞善大夫制》云:敕:朝议郎恒州司马随军副使幽州节度驱使上柱国借绯鱼袋萧诚,早标明敏,久著声名,词翰推工,才能适用。顷从戎幕征夫,宜迁翊选之荣,仍效抚绥之术。可守太子左赞善大夫,依前幽州节度驱使,仍专检校管内诸军新召长远往来健儿事。表明萧诚任恒州司马期间,还兼有随军副使、幽州节度驱使的差遣,此后职事官升为太子左赞善大夫,继续幽州节度驱使,并且专检校管内诸军新召长远往来健儿事。玄宗时期正是长征健儿逐渐代替府兵的时代,幽州是边防重地,新征召的长征健儿数量众多,原有的军政系统无官统辖,故由其他职事官兼任这类差遣。

如前所述,开元二十四年至二十七年,萧诚皆在幽州任职。与其兄相似,萧谅同一时期在西北边疆的朔方节度使任掌书记和节度判官。

韦述撰《萧谅墓志》云:其在开封,则兵部尚书王公引为朔方管记;其在长安,则礼部尚书、信安王奏充节度判官,参戎幕之谋猷,总军行之疏奏。二尚书美声洋溢,抑皆公之助焉。毛阳光考证,此“兵部尚书王公”即开元十一年五月至十二月间为朔方节度使的王晙,“礼部尚书、信安王”则是约于开元十七年顷以礼部尚书兼任朔方节度使的李祎。说明萧谅开元十一年至十七年间曾于朔方节度使军前效力,掌书记和节度判官都是节度使府十分重要的职务,说明他的才干为当时主帅所重。萧诚在幽州节度使麾下效力,萧谅则从事于朔方节度,都是边疆军戎之职。非常巧合的是萧谅长子萧直时也曾任朔方节度使书记,当时府主是朔方元帅张怀钦(即张齐丘),在天宝五载十二月至六载二月间,因萧谅被贬牵连而离职。又《萧让墓志》云:弱冠宿卫,以判登科,授鄜州洛交主簿。属羯胡干纪,西郊不开,公张攻守之势以示之,开信顺之道以谕之,浃旬之间,凶丑自解,虽□不言赏,赏遂及公。据萧让的年纪推算,正是中宗至睿宗时期西北边境受到突厥侵扰的之时。同样是作边疆地区的县职,萧让显然较之萧元礼更为武勇,能够有效退敌。

二、萧氏交游考证齐梁房萧氏家族的世系,刘未、毛阳光均有详细的考证,兹不赘述,而碑志中所见的交游人物尚需再加考证。一方面是萧氏墓志中直接提及的交游,一方面是萧氏与其书丹的碑刻中涉及的碑传主人或同时撰写、书丹之人的关系。萧诚与李邕关系密切,两人曾同在荆州为官,裴大智碑、独孤册碑、卫玠碑等,皆是李邕撰文,萧诚行书。两人经历相似,都是以文章为玄宗所用。《封氏闻见记》载两人同在襄阳时萧诚戏作王书赝品骗过李邕以逞其能的逸事,说明两人交情深厚。当时传言李邕看不起萧诚的书法,其实皆为不实,鉴于两人多次合作撰书碑刻,可知绝无此事。张九龄也看重萧诚,史云:九龄与严挺之、萧诚善,挺之恶诚佞,劝九龄谢绝之。九龄忽独念曰:“严太苦劲,然萧软美可喜。”方命左右召萧,泌在旁,帅尔曰:“公起布衣,以直道至宰相,而喜软美者乎?”九龄惊改容谢之,因呼小友。张九龄是当时文坛重要人物,开元二十一年十二月至二十四年十一月间登庸拜相,在玄宗朝举足轻重,徐浩也曾得到他的奖掖。无论萧诚是否软美谄媚,其与张九龄的密切关系应是跻身中层官员的重要因素之一。韦述撰《萧谅墓志》云:其在开封,则兵部尚书王公引为朔方管记;其在长安,则礼部尚书、信安王奏充节度判官,参戎幕之谋猷,总军行之疏奏。二尚书美声洋溢,抑皆公之助焉……自裴仆射耀卿、蒋大理钦绪、李少傅暠、王尚书丘、萧太师嵩、崔宾客沔,皆高贤之达者也。每与公谈名理、释玄言,探物情,议时政,莫不膝之前席,自谓不如。老者忘其年,而高者失其贵矣。除前述王晙、李祎之外,裴耀卿、蒋钦绪、李暠、王丘、萧嵩、崔沔、韦述等人皆与萧谅有着密切的关系。《萧 墓志》云:其所事之贵,所知之美,若张希元、卢逸、张嘉贞、李朝隐,咨诹旧章,为指南之表;毕构、裴漼、王丘、族子嵩,游泳嘉德,有忘言之欢。推诚相遇,讲信相与,田苏之游,公叔之举也。则张希元、卢逸、张嘉贞、李朝隐、毕构、裴漼、王丘、王嵩皆与萧 交谊深厚。总结以上萧氏交往人物,萧 年纪稍长,故得以结交毕构、李朝隐、裴漼、王丘、张嘉贞等中宗朝至玄宗初期的重要人物,萧诚、萧谅年纪略小,解褐在开元初年,所交为活跃于玄宗时代的人物。其中有开元朝的宰相,例如张嘉贞、王晙、萧嵩、张说、张九龄、裴耀卿、李适之等人,又有掌握吏部铨选或贡举之权的重臣,例如李朝隐、裴漼、王丘、毕构、卢逸、裴耀卿、崔沔、李暠、孙逖,且有清白强干、知人善任之誉。

宰相张说系统的文学之臣尤多,裴漼、张九龄、韦述、裴耀卿、徐坚、崔沔、孙逖皆是,多兼掌制诰,或修国史。

孙逖曾两度为薛诚撰授官敕书,又为萧谅撰授官敕书,对于萧氏兄弟深所知赏。萧诚友人李邕自陈州朝集,亲自缮写文集,托付给好友孙逖。孙逖由萧谅友人王丘提拔,王丘“典选累年,甚称平允,擢用山阴尉孙逖、桃林尉张镜微、湖城尉张晋明、进士王泠然,皆称一时之秀”,又萧谅友人“黄门侍郎李暠出镇太原,辟〔孙逖〕为从事”,李暠墓志为孙逖所撰。

又《孟浩然诗集》中有《陪独孤使君同(册)与萧员外证(诚)登万山亭》、《岘山送萧员外之荆州》二诗,反映了他们在襄阳的交游情况。萧诚、萧谅昆仲以文学和书法得到开元朝诸贤达的赏识与奖掖,成为开元时期词臣群体中的重要成员。萧谅墓志云:谅常与诸贤议论时政,今揆诸史书,则诸人对于时政的意见往往相同。如韦述与萧嵩在关于裴光庭谥号问题上意见相近,萧嵩认为裴光庭使用“循资格”来选官,缩短吏部的铨选办公周期,减少了两个月,罢免流外行署官吏,都是苛刻的办法。

他们对此非常不满,太常博士孙琬建议谥为“克”,大概就是萧嵩的意见;唐玄宗特旨改为“忠献”,韦述特别上表反对,认为张说功业伟大,谥为“文贞”,尚有争议,而裴光庭不过守法之吏,功业远逊于张说,不应有“忠献”这样的谥号。

如果凡是职位崇显的官员死后都能加以美谥,则于国家为滥赐名器,在其后人则是妄窃名号。与萧诚交往甚多的李邕及萧谅友人蒋钦绪曾经共同反对过韦后助祭南郊之事,史载:至景龙三年十一月,〔中宗〕亲祀南郊,初将定仪注,国子祭酒祝钦明希旨上言后亦合助祭……令宰相与礼官议详其事。太常博士唐绍、蒋钦绪建议云:“皇后南郊助祭,于礼不合。但钦明所执,是祭宗庙礼,非祭天地礼。按汉、魏、晋、宋及后魏、齐、梁、隋等历代史籍,兴王令主,郊天祀地,代有其礼,史不阙书,并不见皇后助祭之事。又高祖神尧皇帝、太宗文武圣皇帝、高宗天皇大帝南郊祀天,并无皇后助祭之礼。”尚书右仆射韦巨源又协同钦明之议,上遂以皇后为亚献,仍补大臣李峤等女为斋娘,执笾豆焉。这是韦后想要模仿武则天作南郊祭天的助祭人,违反礼制传统,意图凸显自身地位。蒋钦绪、唐绍等人上疏反对。

然而当权的宰相韦巨源起了关键作用,他迎合韦后的意思,最终促成韦后在郊天仪式中担当亚献的角色。其后,韦巨源在唐隆政变之中为乱兵所杀,睿宗即位之后,赠韦巨源官为特进、荆州大都督,太常博士李处直认为韦巨源当谥为“昭”,时任户部员外郎的李邕力加驳斥,历数其罪,他特别提到韦巨源赞成韦后助祭南郊一事,云:国之大事,在祀与戎,酌于礼经,陈于郊祭。将以对越天地,光扬祖宗,既告成功,以观海内。惟昔亚献,不闻妇人,阿韦蓄无君之诚,怀自达之意,潜图帝位,议啄皇孙,升坛拟仪,拜赐明命,将预家事,无守国章。巨源创迹于前,悖逆演成于后。时有礼部侍郎徐坚、太常博士唐绍、蒋钦绪、彭景直并言之莫从。从中我们可以知道李邕非常支持蒋钦绪反对韦后助祭的意见,可以推测钦绪上疏反对韦后之时,李邕亦有相同的议论,甚至互相交换看法,参与撰写上疏。除了政缘关系之外,萧氏和韦氏、顔氏等皆为姻亲。韦述是萧谅妻之兄弟,颜真卿夫人是韦述弟韦迪之女,较萧诚、谅兄弟晚一辈,又有姻亲关系,颇值得关注。

萧颖士赞颂韦述云:“名卿之孙,相门自出,妙年籍甚,宠驾时贤,俯仰周旋,故己在云霄之上。”韦述安史之乱中未能随驾西行,陷入长安叛军之中,一度曾受伪职。

肃宗“至德二年,收两京,三司议罪,流〔韦述〕于渝州,为刺史薛舒困辱,不食而卒。其甥萧直(萧谅长子)为太尉李光弼判官,〔代宗〕广德二年,直因入奏言事称旨,乃上疏理述于苍黄之际,能存国史,致圣朝大典,得无遗逸,以功补过,合沾恩宥。乃赠右散骑常侍”,这是萧氏家族为韦述平反作的贡献。从以上分析中我们可以看出萧氏昆仲在开元一朝具有广泛的人脉关系,这为他们仕途与地位的提升起了关键作用,同时萧氏兄弟的才干与书法也作为一种重要资源为这一团体所分享,双方均有很强的政治与文化认同感。萧氏昆仲墓志的撰写者,也正是这一团体中的人物,对此十分明了,也认为必然在墓志中加以强调。

三、兰陵萧氏书风与书论研究关于萧诚书法的评论,最早见于与萧氏兄弟同世的蔡希综《法书论》:父子兄弟相继其能者……东海徐峤之及子浩,兰陵萧诚及弟谅,如是数公等,并遭盛明之世,得从容于笔砚。始其学也,则师资一同,及尔成功,乃菁华各擅。亦犹绿叶红花,长松翠柏,虽沾雨露,孕育于阴阳,而盘错森梢,丰茸艳逸,各入门自媚,讵闻相不臧,或自我而作古,或因奇而立度。点明同代的东海徐氏和兰陵萧氏同为唐代盛世的书法家族,虽然师资一同,但风格各异。

中唐时代窦臮《述书赋》云:员外萧公,名成于薛。安西变体,光润愉悦。(原注:萧公名诚,兰陵人,梁之后,起家奉礼郎。开元初,时尚褚、薛,公为之最。拜右司员外郎。善造班石文纸,用西山野麻及虢州土穀,五色光滑,殊胜。子彭。)褚遂良、薛稷(包括其弟薛曜)都是帝王喜爱的书家,他们都是出自二王,楷书中带有行书笔意,笔道痩劲,装饰性强。唐太宗最为喜爱王羲之书法,他所书的碑刻皆为行书,开创了一种新的碑刻书体传统,其后高宗、武后皆仿之书碑。褚遂良受魏征推荐,成为内府所藏法书的鉴定者和整理者,临摹过几乎所有内府右军法书,能得其真髓,所书《三藏圣教序》及《述三藏圣教序记》均为楷书而带有行书笔意,可能也是受到太宗行书上碑的影响。薛稷是学褚的高手,窦臮云“少保(薛稷)师褚,菁华却倍”,给予极高评价。

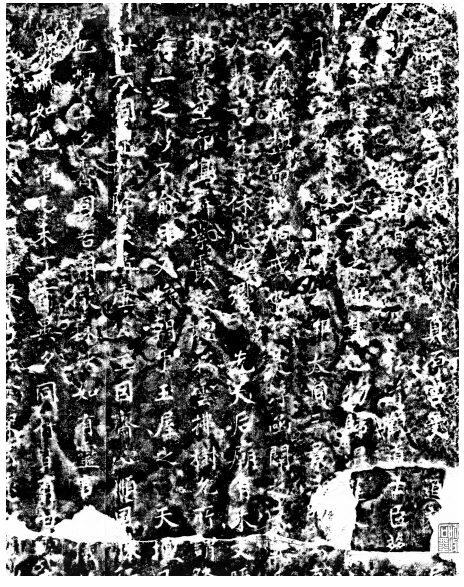

我们仅从赵明诚《金石录》著录诸碑中就可以发现唐太宗、高宗、武后撰文的碑刻均由褚遂良、薛稷、薛曜书丹,可见他们对于褚、薛之体的喜爱。褚遂良所书太宗、高宗撰文的碑刻有:第五百九十六《唐帝京篇》(太宗御制,褚遂良行书,贞观十九年八月。)第六百十八《唐三藏圣教序》(太宗撰,褚遂良正书,永徽四年十月。在京兆府慈恩塔中。)第六百十九《唐述三藏圣教序记》(高宗撰,褚遂良正书,永徽四年十二月。)又太宗昭陵陪葬的重臣《房玄龄神道碑》也是褚遂良书丹,赵明诚跋尾云:“唐房玄龄碑,文字磨灭断续,不可考究,惟其名字仅存其后,题修国史河南公,而名姓残缺者,褚遂良也。”武后撰文,薛稷书丹,或与武后同时书丹的碑刻有:第七百八十七《周封中岳碑》上(书撰人姓名残缺,类薛稷正书,万岁登封元年十二月。)(跋尾云:“《周武后封中岳碑》,已残缺,书撰人名皆不可考,然验其笔迹,盖薛稷书也。”)第七百九十五《周升仙太子碑》上(武后撰并行书,圣历二年六月)第七百九十六《周升仙太子碑》下(碑阴薛稷书附)此外,武后朝皇亲国戚撰文,薛稷书丹者有:第八百六十六《唐信行禅师碑》上(越王贞撰,薛稷正书,神龙二年八月)薛曜书丹的重要碑刻则有:第七百八十五《周封祀坛碑》上(武三思撰,薛曜正,书万岁登封元年十二月)第七百八十六《周封祀坛碑》下第八百四十《周游仙篇》(武后撰,薛曜正书)第八百四十七《周宴石淙序》上(张易之撰,薛曜正书)第八百四十八《周宴石淙序》下第八百四十九《周石淙诗》上(诸公撰,薛曜正书)第八百五十《周石淙诗》下开元时期崇尚褚薛书体,其实是唐初这种书法风尚的延续。萧诚宗褚薛书体而拔其粹,故能于开元书坛崭露头角。与以上情形相似,他也曾两度为玄宗重要碑刻书丹,其一是开元十一年《上党宫述圣颂》碑阴题名,其二是天宝二年为《玉真公主受道灵坛祥应记》书丹,两碑皆为行书。

《金石录》著录如下:第九百六十三唐上党宫述圣颂(张说撰,裴漼正书,开元十一年正月)第九百六十四唐述圣宫碑阴上(萧诚行书)第九百六十五唐述圣宫碑阴下第一千二百十二唐玉真公主受道祥应记(蔡玮撰,萧诚行书,天宝二载)这两通碑刻虽非玄宗撰文,但是都是极为重要的敕建碑刻,正是玄宗对于萧诚书法的看重,尤其是行书碑刻书法,才成就了萧家的书法之名。米芾评萧诚云:“御史萧诚书太原题名,唐人无出其右,为《司马系南岳真君观碑》,极有钟、王趣,余皆不及也。”叶昌炽盛赞萧诚书法,认为他是开元学王第一人,不失为对于萧诚书法的定评:“唐太宗喜右军书,然怀仁、大雅皆集字,《隆阐法师碑》亦只具优孟衣冠而已,盖此体不宜于碑版。

惟开元中,萧诚书碑,纯用铁门限家法,东武赵氏所录,尚有六碑,(原注:开元二十年《南岳真君碑》,二十七年《李适之清德颂》,二十九年《裴大智碑》,天宝三载《襄阳令厍狄履温颂》,又《襄州牧独孤册遗爱颂》,亦天宝中立。)今惟存《玉真公主灵坛祥应记》,在济源县(原注:天宝二载),石本亦不易得。蔚若(吴郁生)前辈赠余一旧拓,望之神光离合,如倾城独立,胡然而第。

其风格遒上,虽弹丸脱手,绝无哗嚣气,书品超出怀恽之上。开元以后,学王书者,当推诚为第一人。”复可论者,萧元祚、萧谅墓志盖均是楷书,这在唐代墓志中不常见。

若将萧元祚将墓志盖的字迹与墓志正文字迹对比,志盖无疑也是出自萧谅手笔。可能是萧氏家族藏拙,既然写不好干脆不用篆书写墓志盖。唐代鲜有擅长篆书的书家,李阳冰、瞿令问大约是仅有的几人。李、瞿二人的篆书作品为书界详知,而殷家的篆书则少注意,新近出土的颜忻墓志盖篆书精整爽利,颇疑出自殷仲容之手。萧诚、萧谅虽以书知名,但流传下来的书迹、碑刻却为数不多,宋代欧阳修曾云“诚以书知名当时,今碑刻传于世者颇少,余集录所得才数本尔,以余之博采,而得者止此,故知其不多也”,推崇萧诚所书《独孤册碑》和《裴大智碑》。

米芾至少曾见萧诚《上党宫述圣颂》碑阴题名和《司马系南岳真君观碑》两种。朱长文《墨池编》著录六种、赵明诚《金石录》著录七种,其后南宋《宝刻类编》著录九种,实为八种,《东阳令戴叔伦去思颂》为误载,朱关田经辨析综合著录九种,今所见仅《玉真公主受道灵坛祥应记》一种而已。世传李邕、萧诚关于书法的对谈可以显示唐代书论的崇古之风,其事详见《封氏闻见记》:萧诚自矜札翰,李邕恒自言别书,二人俱在南中。

萧有所书,将谓称意,以呈李邕,邕辄不许。萧疾其掩己,遂假作古帖数幅,朝夕把玩,令其故暗,见者皆以为数百年书也。萧诣邕云:“有右军真迹,宝之已久,欲呈大匠。”李欣然愿见。萧故迟回旬日,未肯出也。后因论及,李固请见。曰:“许而不出,得非诳乎?”萧于是令家童归见取,不得。惊曰:“前某客来见之,当被窃去。”李诚以为信矣。萧良久曰:“吾置在某处,遂忘之。”遽令走取。既至,李寻绎久之,不疑其诈,云“是真物,平生未见”。在坐者咸以为然。

数日,萧往候邕,宾客云集,因谓李曰:“公常不许诚书,昨呈献数纸,幼时书,何故呼为真迹?鉴将何在?”邕愕然曰:“试更取之。”及见,略开视,置床上曰:“子细看之,亦未能好。”李邕不许萧诚札翰,其实有无姑且不论,此事反映了唐代书论中的崇古倾向,即萧诚自书李邕不愿认可,而模仿数百年前右军书迹,则李邕赞赏不置,一旦揭穿又觉“亦未能好”,关键在古与不古。“今不逮古”、“古质今妍”是唐代书坛始终讨论的问题,唐初孙过庭曾对此有所议论,他列举当时主流的书法评论意见云:“评者云:彼之四贤(指锺繇、张芝、王羲之、王献之),古今特绝;而今不逮古,古质而今妍……又云:子敬之不及逸少,犹逸少之不及钟张。”盛唐时期的蔡希综《法书论》所云“八体之极,是归乎锺、蔡;草隶之雄,是归乎张、王。

四贤者,自数百载来,未之逮也”,仍是这种论调。张怀瓘《书估》则反映了唐代市场对于这种书论的支持。对此,孙过庭不能同意,对于古质今妍他反驳云:“夫质以代兴,妍因俗易。虽书契之作,适以记言;而淳醨一迁,质文三变,驰鹜沿革,物理常然。贵能古不乖时,今不同弊,所谓‘文质彬彬,然后君子’,何必易雕宫于穴处,反玉辂于椎轮者乎!”对于二王与锺张高下问题,孙过庭云:“元常专工于隶书,伯英尤精于草体,彼之二美,而逸少兼之。拟草则馀真,比真则长草,虽专工小劣,而博涉多优。”主张后世书家胜过前代。孙过庭曾经专门批评唐代书坛的鉴赏家,本无鉴赏之能,又少书写之功,徒以年职自高,闹出很多笑话:“吾尝尽思作书,谓为甚合,时称识者,辄以引示:其中巧丽,曾不留目;或有误失,翻被嗟赏。

既昧所见,尤喻所闻;或以年职自高,轻致陵诮。余乃假之以缃缥,题之以古目:则贤者改观,愚夫继声,竞赏豪末之奇,罕议锋端之失;犹惠侯之好伪,似叶公之惧真。是知伯子之息流波,盖有由矣。”当孙过庭将自己的作品写在古纸或绢帛上伪称古人法书时,以前嘲笑和批评他的鉴赏家都一致称赞,其余人也随声附和,与收藏右军伪作的南朝宋新渝惠侯刘义宗一般。

萧诚墨戏李邕的故事与此极为相似,表现的崇古之风也如出一辙。

四、结语中古士族以才干、姻援为立身之本,同时又有文学和艺能傍身,作为士族认同的标志和重要的文化资源,但并不有意凸显这方面的才能。唐代书家兰陵萧氏齐梁房,自萧诚、萧谅、萧 、萧让一代凭借才干与书名重振家声,他们的策略是因应时代变化,改门荫出身为科举及第,交结盛唐时代重臣,尤其是成为张说文学团体的成员,充分利用法书艺能,上达天听,以求取进身之阶;另一方面,他们效力边疆的经历也值得瞩目。萧诚、萧谅昆仲的书迹传世不多,而新出土的墓志则为我们重新认识萧氏的法书成就提供崭新资料。我们结合萧氏家族的经历,并将传世碑刻和新出墓志的书迹互相关联,确实可以重新描绘盛唐书法历史的图景。附记:本文承毛阳光、王家葵、毕罗等师友提供资料及悉心指点,国家图书馆古籍馆卢芳玉、薛文辉和萨仁高娃为查阅复制拓片提供便利,谨志谢忱!

[作者单位:中国社会科学院文学研究所](责任编辑:张露)

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/jiazuwenhua/bvp9WLep1YmD.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 唐代书家兰陵萧氏家族碑志集证