《奉呈子高刘先生》是明初诗人萧翀创作的一首五言律诗。

剪烛临清夜,开轩对白云。

眠迟诗共赋,歌罢酒初醺。

风起松声近,溪回野色分。

别来愁思满,南雁正纷纷。

萧翀,明初江西泰和人,字鹏举。少孤,好学,从学于刘子高。洪武十四年以贤良应制,赋《指佞草诗》,称旨。授苏州府同知,历山东盐运副使,以勤俭廉介称。

在中国古代有“清官留靴,贪官留帽”的民俗。据说那时的州县官员离任后,如果是清官,百姓就在城门楼里挂一只官靴,写上其名,祝愿其官运通达;如果是贪官,就挂一顶官帽,也写上其名,盼望其早日丢了乌纱帽。

而在安徽霍邱的古蓼大地上也曾有一位“留靴”清官——萧翀,其“留靴亭”的故事,千百年来脍炙人口,广为传颂。

萧翀,明宪宗成化末年任霍邱知县,明孝宗弘治二年离任。据明朝万历年间《霍邱县志》记载,萧翀在霍邱知县任上颇有廉名,他勤政爱民,生活俭朴,清正廉洁,执法公正,深受百姓爱戴。而民间流传的几则小故事,更能让人感受到萧翀的廉吏风采。

萧翀到霍邱上任之初,有一乡绅想巴结他,就准备用霍邱当地特产,贵为贡品的沣虾、银鱼给他送礼。有人就讲了,听说萧知县很是清廉,你送他会收吗?乡绅说,千里来做官,为了吃和穿,当官的还不是都一样,我就不信“猫不吃腥”。一日,乡绅果然携带着沣虾、银鱼到萧翀家送礼来了,但被萧翀断然拒绝,并对乡绅说:“这是皇家御用的贡品,这么贵重的东西我可消受不起,我虽属虎的,但我这只“大猫”是不吃“腥”的。”乡绅送礼不成,碰了一鼻子灰,只好起身告辞。萧翀“不受一鱼”的廉洁品行,被传为美谈。

还有一则“官靴”的故事,更为感人。霍邱地处淮河岸边,洪涝灾害易发多发,为了解灾情,体察民间疾苦,萧翀经常轻车简从,深入民间,他不骑马不坐轿,靠双腿奔走于乡间闾里、寻常巷陌,长期的徒步行走,以至于“官靴”那厚厚的靴底竟被渐渐地磨通了,而他没舍得扔掉,简单处理后,仍然穿着为民四方奔走,倾尽着“父母官”的责任。

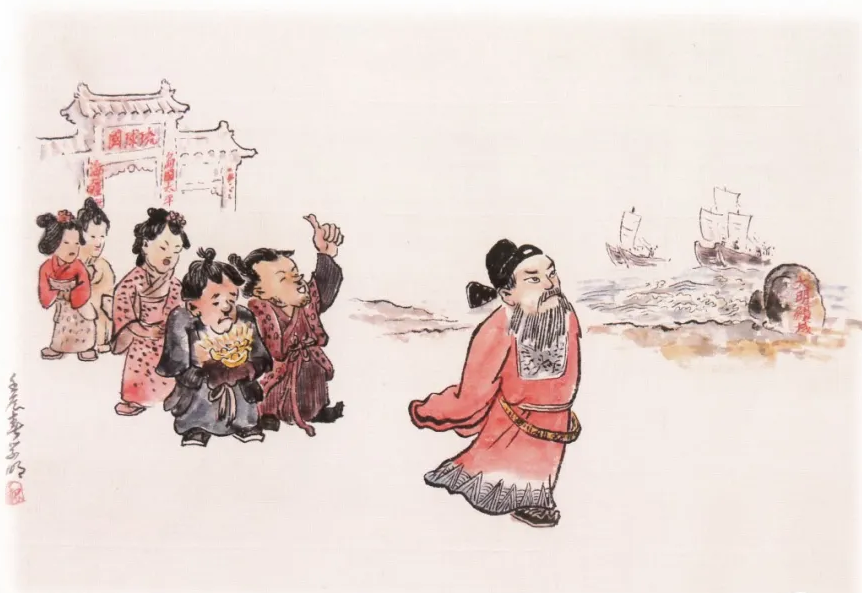

为官多年恪尽职守,让萧翀深得朝庭赏识。弘治二年萧翀擢升冬官主事。离任时,霍邱百姓牵衣顿足,万般不舍,感念他的功德:“自吾邑有侯,吾属肥甘轻暖,恬然引年以娱桑榆。”“自吾邑有侯,吾属敬早夜说诗书礼乐,感激淬励,将以有待也。”“自吾邑有侯,平我赋不夺我时,仰事俯恤,逸居以嬉,讼无偏听而争日以衰。”县邑的耆老、俊彦、子弟等纷纷哭求挽留,萧翀非常感动,泣曰“吾得己乎哉!”然而,皇命难违,最后百姓请求萧翀留下一靴“以系吾思乎”。此后,萧翀“留靴”的故事为人们世代相传。

弘治四年,霍邱百姓拜见继任知县王景昭,请求给萧翀建一个“留靴亭”,并树碑记传,王知县非常敬仰萧翀的廉政勤政,感慨道“前人之善,后人之师也。吾当为汝等助成之。”亭碑建好后,郡人刘永谷录民言,请翰林院侍讲刘戬写碑记,以彰其德,勉励以继其治者,使其贤者,视萧翀而思齐;不贤者,视萧翀而自省。

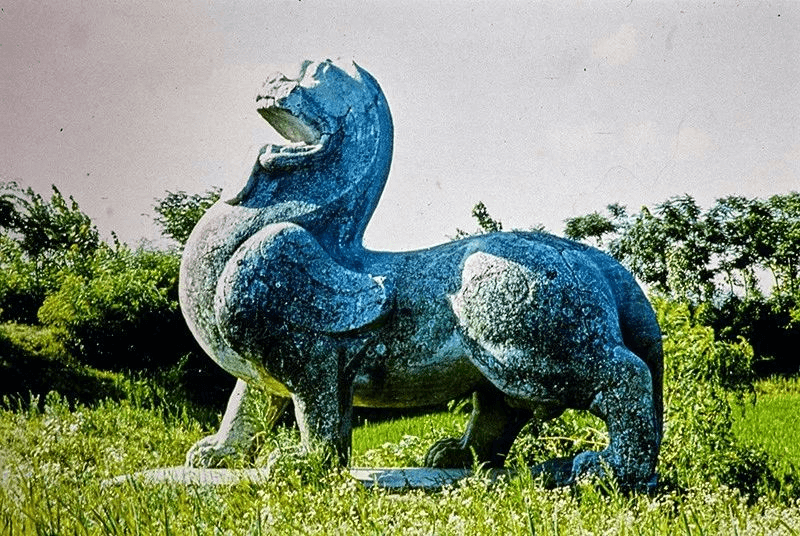

据考证,萧翀的“留靴亭”原址位于现今的霍邱县城关镇小十字街。然而,随着年代久远,历史变迁,碑亭已不复存在,但萧翀“留靴”的故事一直流传了下来,为人们所津津乐道,成为古蓼大地清官廉吏的又一历史见证。