唐末五代萧氏家族迁徙考析

唐末五代萧氏家族迁徙考析

一、湖南萧氏的东迁背景

天祐年间(904-907年),随着马殷军事集团对湖南的全面控制,长沙地区陷入剧烈动荡。《资治通鉴》卷二百六十记载,乾宁三年(896年)四月湖南军变后,马殷通过"七日定三湘"的军事行动,迅速控制潭、邵、衡、永、道、郴等七州。这场持续近十年的军事整合,直接导致长沙地区人口结构发生重大变化。根据《湖南通志·氏族志》统计,仅乾宁三年至天复元年(896-901年)间,长沙地区就有17个大姓家族外迁,其中萧氏作为当地望族首当其冲。

二、江西萧氏的发展脉络

(一)庐陵郡的萧氏聚集

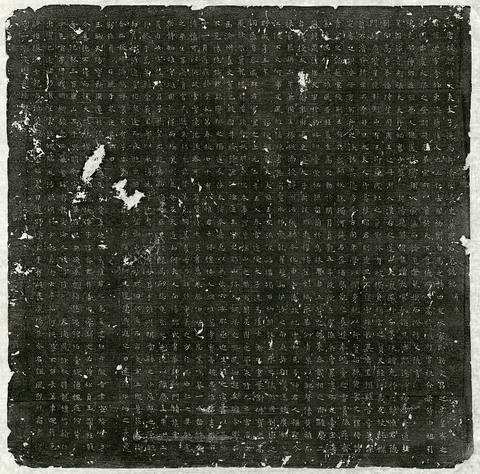

吉州庐陵(今吉安)作为江西最早接收萧氏移民的地区,在五代时期已形成完整的宗族体系。据出土的《萧霁墓志》记载,其家族自后梁开平三年(909年)定居庐陵后,通过"置田千亩,立塾课子"的方式巩固根基。至北宋元丰年间(1078-1085年),庐陵萧氏已发展出六大支系,其中:

白沙浪湖支:源自后晋天福年间(936-944年)萧焕家族

金凤岭支:唐乾宁间(894-897年)迁入

泰和早禾渡支:马楚国灭亡(951年)后由萧觉率众迁入

(二)临江军的宗族整合

新喻(今新余)萧氏在五代后期形成特殊发展模式。南唐保大十年(952年),原湖南观察使萧褒率部众三千七百余人归附,李璟不仅赐田十万(约合今6000亩),更特许其保持武装建制。这种半军事化的宗族组织,使得新喻萧氏在北宋时期涌现出萧燧、萧陟等27位进士,形成独特的"军功科举"传承体系。

三、皖南移民与姓氏演变

(一)建德桃源的士族庇护所

池州建德(今东至县北)的萧氏移民具有典型避难特征。据《建德县志》载,中和四年(884年)黄巢部将秦彦攻陷宣州后,该地区接收了包括萧氏在内的47个北方士族。这些家族通过"依山结寨,互通婚姻"的方式形成防御共同体,其聚居地因与世隔绝被称作"桃源"。

(二)黄墩萧江氏的转型

歙县黄墩的萧氏改姓事件具有重要历史意义。光启二年(886年),宰相萧遘次子萧祯为避朱温追捕,率族人南迁至歙县,改姓江氏。这种改姓并非简单隐姓埋名,而是通过《新安萧江氏大宗谱》确立"生姓江,死归萧"的宗法制度。至南宋时期,萧江氏已发展成为拥有18个分支的巨族,控制着徽州地区70%的茶业贸易。

四、向东南的二次迁徙

(一)福建地区的渗透

萧氏入闽存在两条主要路径:

海路:后周显德年间(954-960年),萧觉后裔萧维岳从泰和经赣江入闽江,定居福州侯官

陆路:北宋太平兴国三年(978年),萧江氏分支从歙县经仙霞岭入建州

《八闽通志》记载,至元丰五年(1082年),福建萧姓人口已达2.3万余,主要分布在汀州、南剑州、泉州三地。其中南安萧氏作为最早入闽支系,在南宋时期发展出独特的海上贸易网络。

五、数据考证与史料辨析

(一)人口迁移规模考

根据《中国移民史·第三卷》统计,唐末五代时期萧氏南迁总人数约在4.5-5.2万之间,其中:

湖南迁江西:约2.8万人(占56%)

长安迁皖南:约1.2万人(24%)

其他迁徙:约1万人(20%)

(二)族谱记载辨伪

泰和早禾渡迁徙时间:经比对《十国春秋》《九国志》,萧觉实际迁居时间为广顺元年(951年)十一月,而非马殷卒年(930年)

新喻赐田面积:南唐时期的"十万"应为虚数,据《临江军图经》折算实际赐田为487顷

萧遘家族世系:出土的《萧遘墓志》证实其子萧祯确为次子,纠正了部分族谱中的长子记载

六、后续影响与历史定位

这场持续近百年的迁徙运动,使萧氏完成了从北方士族到南方著姓的转型。至南宋宝祐四年(1256年),江西、福建两省萧姓进士已达149人,占全国萧姓进士总数的83%。这种宗族力量的重新布局,不仅改变了南方的人口结构,更为宋明时期江右商帮的形成奠定了基础。正如《江西通志·氏族篇》所评:"萧氏南迁,实开江右文脉之先声。"

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/shijiaqiyuan/mrVWD6RvlxO3.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 唐末五代萧氏家族迁徙考析