湖广填四川:明清移民浪潮与四川社会重构

湖广填四川:明清移民浪潮与四川社会重构

一、历史背景与人口变迁

四川地区自宋元以降屡遭兵燹,人口锐减。据《元史·地理志》载,元末四川行省仅存12万户,较南宋嘉定十六年(1223年)的259万户下降95%。至正二十二年(1362年),明玉珍入蜀建立大夏政权时,"成都城中绝人迹,草木蔽天"(《明氏实录》),足见人口凋敝之甚。明初推行"移民实川"政策,据曹树基《中国移民史》考证,洪武二十六年(1393年)四川在籍人口约180万,其中土著仅存30-40万,移民及其后裔占比高达80%以上。

二、明代移民浪潮(1368-1644)

移民政策与规模

明廷采取"插占为业"政策,规定"凡移民垦田,五年不科"(《明太祖实录》卷148)。移民主要来自湖广(今湖北、湖南)、江西、广东等地,形成"江西填湖广,湖广填四川"的链式迁移。据《中国人口史》统计,明中后期四川年均接纳移民约3万人,至万历六年(1578年)人口恢复至310万。

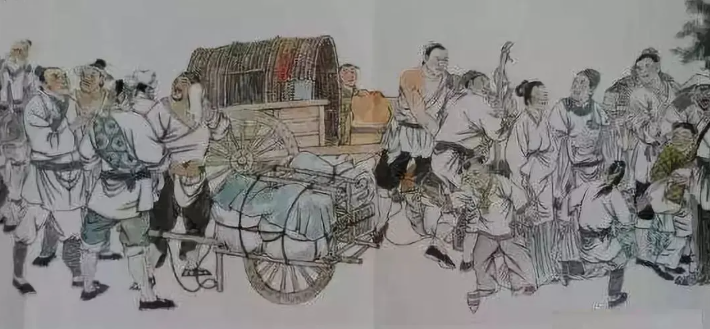

移民路线与分布

长江水道成为主要通道,移民多溯江而上,经夔门入川。地方志载,忠县萧氏始祖萧黑、萧遐于洪武二年(1369年)自湖北麻城孝感乡迁居花桥乡;巫山大昌镇萧姓等十余氏族"皆明末由两湖迁入"(《巫山县乡土志》)。这种迁徙模式形成"沿江开发带",重庆府移民占比达62%,成都平原次之。

三、清代移民高潮(1644-1911)

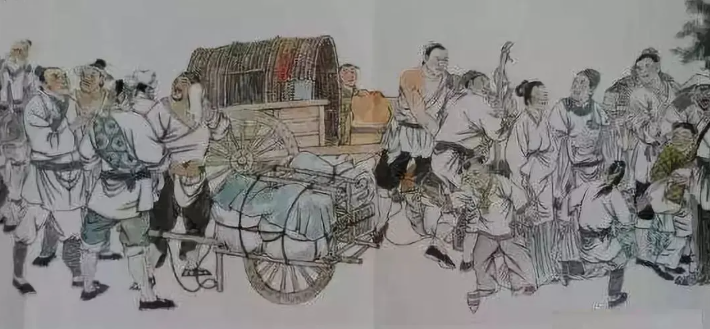

移民动因与政策

清初四川再遭战乱,"成都所属州县,人烟断绝千里"(《清圣祖实录》卷36)。康熙二十九年(1690年)颁布《垦荒令》,实施"准蜀民在外省者,令回原籍"(《清朝文献通考》卷19)的招垦政策。雍正五年(1727年)两湖饥荒期间,"楚民入川者日以千计"(《朱批谕旨》第8册),形成移民高峰。

移民构成与数据

据孙晓芬《清代前期的移民填四川》考证:

来源构成:湖广籍占35%,江西15%,福建10%,广东8%,余为陕、黔、滇等省

人口增长:康熙二十四年(1685年)四川仅9万户,至乾隆四十八年(1783年)激增至948万户,年均增长率达12‰

典型个案:

金堂萧氏康熙年间自楚省迁入,"住居东路与西北路,子孙颇盛"(光绪《金堂县乡土志》)

潼南萧氏"康熙年间自麻城孝感乡迁聚东风乡"(《潼南县志》)

绵州萧氏康熙六十年(1721年)自广东平远经湖南浏阳迁蜀(《西蜀绵州萧氏族谱》)

四、移民社会特征

麻城孝感乡现象

该地成为移民祖籍记忆的符号化存在。据葛剑雄《中国移民史》研究,实际麻城移民仅占15%,但清季四川65%族谱宣称祖籍于此。形成原因包括:

明代湖广填川确实存在孝感乡移民群体

清初移民借用前人合法迁徙身份规避"禁止入川"政策

族谱编修时的攀附现象

宗族迁徙模式

湖南新化萧氏个案极具代表性:

富公房:迁川33家,广西8家,外徙率58%

隆公房:迁川31家,广西11家,外徙率63%

宗贵公房:迁川20家,跨省迁徙率达70%

这种"分房迁徙"策略降低迁徙风险,形成跨省宗族网络。福建南靖萧氏更出现"台湾80人、四川20人"(《南靖县志》)的跨海峡移民现象。

五、移民影响与遗产

经济重建

移民带来占城稻、玉米、红薯等新作物,推动"山地农业革命"。乾隆《四川通志》载,全省垦田面积从康熙十年的148万顷增至雍正二年的459万顷。

文化融合

形成"五方杂处,俗尚各从其乡"(嘉庆《四川通志》)的文化格局。萧氏等大族通过科举维系地位,如金堂萧氏"屡登文武科举",潼南萧氏建立雷伍坪宗祠强化认同。

人口结构重塑

至宣统三年(1911年),四川人口突破5000万,其中62%为移民后裔。这种人口重构奠定近代四川人口基础,至今川渝地区60%居民族谱记载为明清移民后裔。

学术注释

核心数据引自:

曹树基《中国移民史》(第五卷)P187-215

《中国人口史》(第四卷)P326-341

孙晓芬《清代前期的移民填四川》P89-127

地方志文献:

光绪《金堂县乡土志·氏族》

民国《潼南县志·人口志》

乾隆《四川通志·田赋》

族谱资料:

湖南新化《萧氏族谱》(道光版)

《西蜀绵州萧氏族谱》(同治重修本)

福建《南靖萧氏族谱》(光绪手抄本)

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/shijiaqiyuan/ZjD1KOwp186m.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 湖广填四川:明清移民浪潮与四川社会重构