萧通滨公房发派族谱、原谱辨十二条

清道光十四年发现永乐老谱原版

比对各地谱牒,出入颇多,乃作谱辨十二条

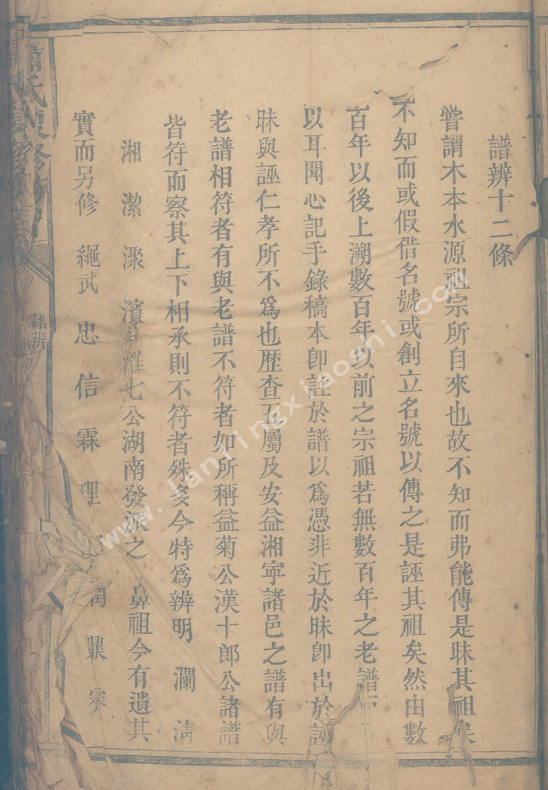

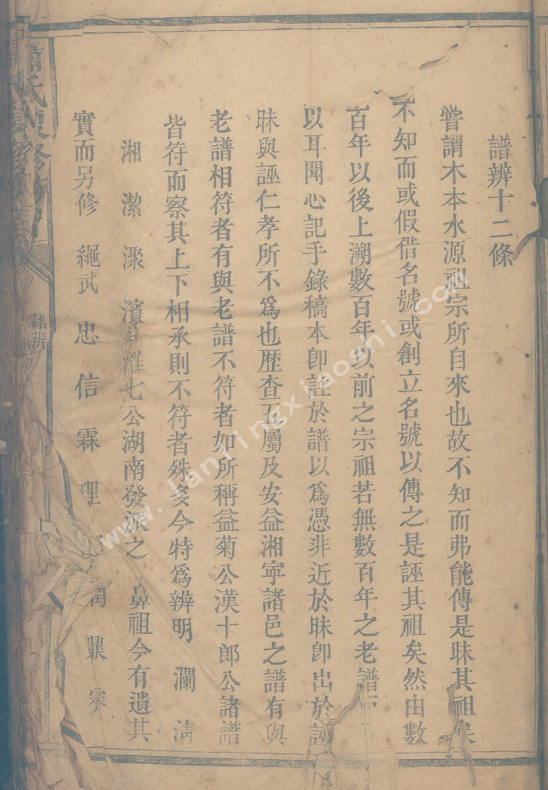

尝谓木本水源,祖宗所自来也,故不知而弗能传,是昧其祖矣; 不知而或假借名号或创立名号以传之,是诬其祖矣。然由数百年之后上溯数百年以前之宗祖,若无数百年之老谱而徒以耳闻心记手录,稿本即注于谱以为凭,非近于昧即出于诬。昧与诬,仁孝所不为也。

历查五属及安邑湘宁诸邑之谱,有与老谱相符者,有与老谱不符者,如所称益菊公汉十郞公诸谱皆符而察其上下相承则不符者殊多,今特为辨明。澜、清、湘、洁、㵵、滨、淮七公,湖南发派之鼻祖,今有遗其实而另修绳武忠信霖辉理澜鼎霁升稽等名,不符者一;

七房班文不同,后合修谱牒于七世,同汉字班以明亲亲之义。今有将七世汉班改换而另载字为班,不符者二;

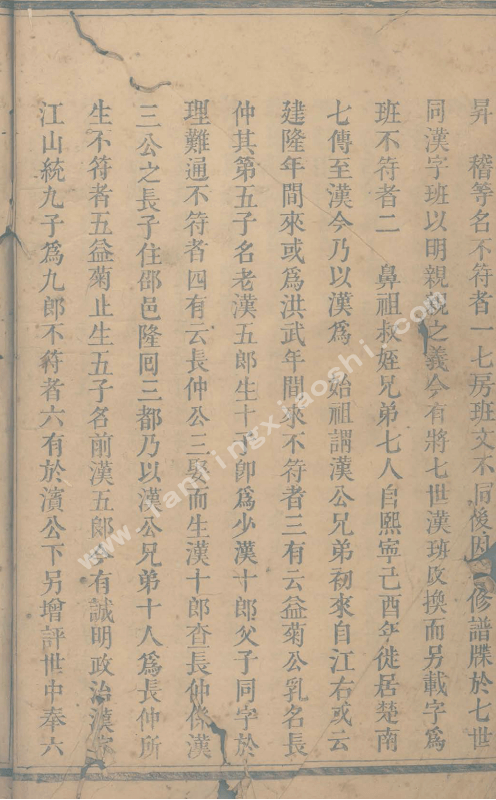

鼻祖叔侄兄弟七人,自宋神宗熙宁已酉年徙居楚南,七传至汉,今乃以汉为始祖谓汉公兄弟初来自江右,或云建隆年间来,或云洪武年间来,不符者三;

有云益菊公乳名长仲,其第五子名老汉五郎生十子即为少汉十郎,父子同字,于理不通,不符者四;

有云长仲公三妻生汉十郎,查长仲系汉三公之长子,住邵邑隆回三都,乃以汉公兄弟十人为长仲所生,不符者五;

益菊止生五子名前漢五郎,今有誠明政治漢室江山統九子爲九郎不符者六;

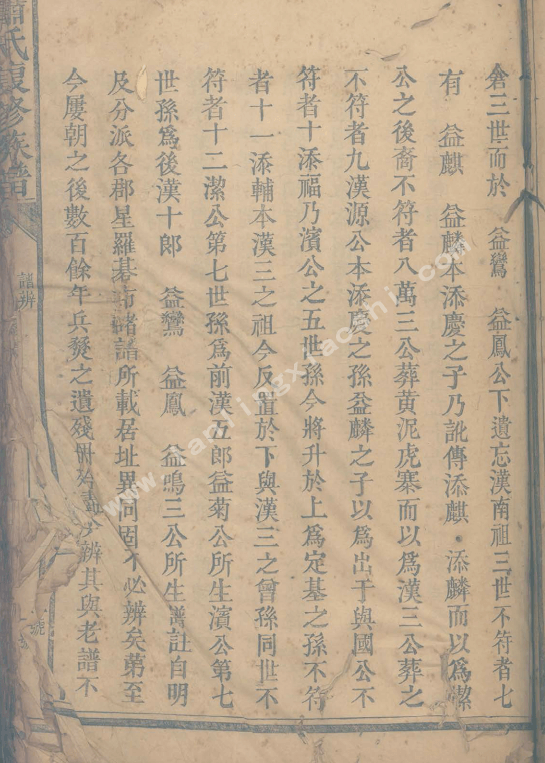

有于滨公下另增评世中奉六仓三世,益鸾益凤公下遗忘汉南祖三世,不符者七;

有益麒益麟本为添庆之子,乃讹传添麒添麟而以为洁公之后裔,不符者八;

万三公葬黄泥虎寨而以为汉三公葬之,不符者九;

汉源公本添庆公之孙益麟公之子,以为出于与国公,不符者十;

添福乃滨公之五世孙,今将升于上为定基公之孙,不符者十一;

添辅本汉三公之祖,今反置于下,与汉三公之曾孙同世,不符者十二。

洁公第七世孙为前汉五郎,益菊公所生;滨公第七世孙为后汉十郎,益鸾益凤益鸣三公所生。谱注自明,及分派各郡,星罗棋布,诸谱所有载居址异同,固还必辨矣。第至今,屡朝之后数百余年兵燹之遗,残册殆尽,

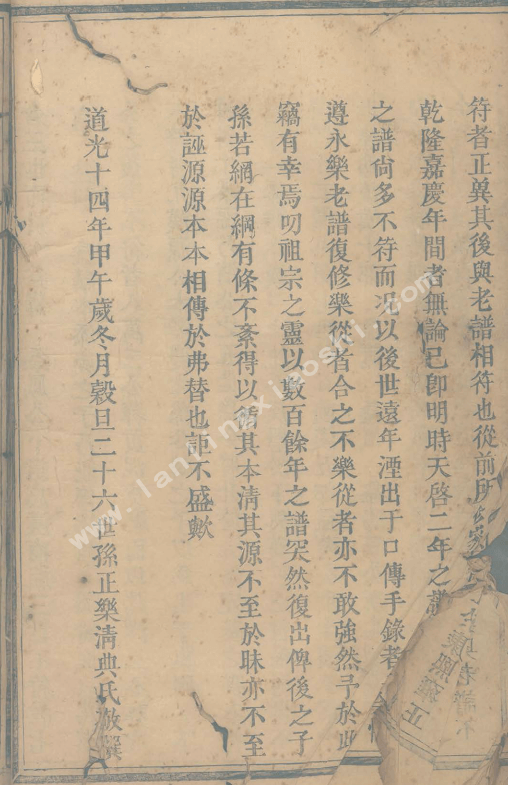

今辨其与老谱不符者正翼其后与老谱相符也。从前所修家谱,在于康熙、雍正、乾隆、嘉庆年间者,无论已。即明时天启二年之谱与永乐甲辰之谱尚多不符,而况以从后世迁年湮,出于口传手录者乎?

今恪遵永乐老谱复修,乐从者合之,不乐从者亦不敢强然。予于此窃有幸焉!叨祖宗之灵以数百余年之谱突然复出,俾后之子孙若纲在网,有条不紊,得以循其本清其源,不至于昧,亦不至于诬,源源本本相传于弗替也,讵不盛欤?

道光十四年(1834)甲午岁冬月吉旦

廿六世孙 正乐清典氏敬撰

萧通滨公房发派族谱、原谱辨十二条

清道光十四年发现永乐老谱原版

比对各地谱牒,出入颇多,乃作谱辨十二条

尝谓木本水源,祖宗所自来也,故不知而弗能传,是昧其祖矣; 不知而或假借名号或创立名号以传之,是诬其祖矣。然由数百年之后 上溯数百年以前之宗祖,若无数百年之老谱而徒以耳闻心记手录,稿 本即注于谱以为凭,非近于昧即出于诬。昧与诬,仁孝所不为也。

历查五属及安邑湘宁诸邑之谱,有与老谱相符者,有与老谱不符者,如所称益菊公汉十郞公诸谱皆符而察其上下相承则不符者殊多,今特为辨明。澜、清、湘、洁、㵵、滨、淮七公,湖南发派之鼻祖,今有遗其实而另修绳武忠信霖辉理澜鼎霁升稽等名,不符者一;

七房班文不同,后合修谱牒于七世,同汉字班以明亲亲之义。今有将七世汉班改换而另载字为班,不符者二;

鼻祖叔侄兄弟七人,自宋神宗熙宁已酉年徙居楚南,七传至汉,今乃以汉为始祖谓汉公兄弟初来自江右,或云建隆年间来,或云洪武年间来,不符者三;

有云益菊公乳名长仲,其第五子名老汉五郎生十子即为少汉十郎,父子同字,于理不通,不符者四;

有云长仲公三妻生汉十郎,查长仲系汉三公之长子,住邵邑隆回三都,乃以汉公兄弟十人为长仲所生,不符者五;

益菊止生五子名前漢五郎,今有誠明政治漢室江山統九子爲九郎不符者六;

有于滨公下另增评世中奉六仓三世,益鸾益凤公下遗忘汉南祖三世,不符者七;

有益麒益麟本为添庆之子,乃讹传添麒添麟而以为洁公之后裔,不符者八;

万三公葬黄泥虎寨而以为汉三公葬之,不符者九;

汉源公本添庆公之孙益麟公之子,以为出于与国公,不符者十;

添福乃滨公之五世孙,今将升于上为定基公之孙,不符者十一;

添辅本汉三公之祖,今反置于下,与汉三公之曾孙同世,不符者十二。

洁公第七世孙为前汉五郎,益菊公所生;滨公第七世孙为后汉十郎,益鸾益凤益鸣三公所生。谱注自明,及分派各郡,星罗棋布,诸谱所有载居址异同,固还必辨矣。第至今,屡朝之后数百余年兵燹之遗,残册殆尽,

今辨其与老谱不符者正翼其后与老谱相符也。从前所修家谱,在于康熙、雍正、乾隆、嘉庆年间者,无论已。即明时天启二年之谱与永乐甲辰之谱尚多不符,而况以从后世迁年湮,出于口传手录者乎?

今恪遵永乐老谱复修,乐从者合之,不乐从者亦不敢强然。予于此窃有幸焉!叨祖宗之灵以数百余年之谱突然复出,俾后之子孙若纲在网,有条不紊,得以循其本清其源,不至于昧,亦不至于诬,源源本本相传于弗替也,讵不盛欤?

道光十四年(1834)甲午岁冬月吉旦

廿六世孙 正乐清典氏敬撰

参考翻译(因才疏学浅,不尽之处敬请谅解)

萧通滨公房发派族谱、原谱辨十二条

清道光十四年发现永乐老谱原版

比对各地谱牒,出入颇多,乃作谱辨十二条

人们常说,树木的根、水的源头,象征着我们的祖先和家族起源。因此,如果不了解这些而无法传承,那就是忘记了祖先;如果不了解却随意编造或篡改祖先的名字和事迹,那就是对祖宗的侮辱。然而,当我们从数百年后的今天追溯数百年前的祖先时,如果没有数百年前的老族谱作为依据,仅仅依靠口耳相传、心记手录,很容易导致信息失真,要么是无知的误传,要么是故意的篡改。遗忘和歪曲,都是仁孝之人所不愿为的。

我详细查看了五个地区以及安邑、湘宁等地的族谱,发现有的与老谱相符,如关于“益菊公”“汉十郎公”这些名字,各谱虽然都有记载,但仔细考察他们的世系传承,却发现很多矛盾之处。现在特别为这些不符之处进行辨析:

1:澜、清、湘、洁、㵵、滨、淮七位公,是湖南这一支派的始祖,但现在有人不记载他们真实信息,另编绳武、忠、信、霖、辉、理、澜、鼎、霁、升、稽等名字,这是第一处不符。

2:七房的班文原本不同,后在第七世时合修了族谱进行了统一,同汉字辈以体现亲缘关系。但现在有将七世的汉字辈改用其它字来记载,这是不符的第二点;

3:始祖叔侄兄弟七人,自宋神宗熙宁已酉年(1069年)迁居楚南,七传至汉,但现在有人却将汉公作为始祖,并说汉公兄弟最初来自江西,有的说建隆年间来,有的说洪武年间来,这是不符的第三点;

4:还有说益菊公乳名长仲,他的第五子名叫老汉五郎,生了十个儿子即为少汉十郎,父子同用一个“汉”字,这在道理上说不通,是第四点不符;

5:有人说长仲公有三个妻子生了汉十郎,但查证后长仲是汉三公的长子,住在邵邑隆回三都,现在却将汉公兄弟十人归为长仲所生,这是第五点不符;

6:益菊公生了五个儿子,他们的名字前缀都是“汉”, 后面跟着一个数字(例如汉五郎),现在有诚、明、政、治、汉、室、江、山、统九子为九郎,这是第六点不符者;

7:有在滨公名下另增了评世中奉六仓三世,而在益鸾、益凤公名下却遗漏了汉南祖三世,这是第七点不符;

8:益麒、益麟本是添庆公的儿子,现在却误传为添麒、添麟,并认为是洁公的后裔,这是第八点不符;

9:万三公葬在黄泥虎寨,现在却误以为是汉三公葬在那里,这是第九点不符;

10:汉源公本是添庆公的孙子、益麟公的儿子,现在却认为他是与国公的后代,这是第十点不符;

11:添福是滨公的第五世孙,现在却将他提升为定基公的孙子,这是第十一点不符;

12:添辅原本是汉三公的祖先,现在反而被置于汉三公曾孙同辈,这是第十二点不符。

洁公的第七世孙是前汉五郎,由益菊公所生;滨公的第七世孙是后汉十郎,是益鸾、益凤、益鸣三公所生。这些在族谱上都有明确记载。及至后来,家族分支遍布各地,各谱所载居住地址或有异同,自然还需要进一步辨析。

时至今日,经过多个朝代,历经多次战乱,许多旧谱已毁,残存无几。我现在指出这些与老族谱不符之处,是希望后世的族谱能与老族谱相符。

从前所修的族谱,康熙、雍正、乾隆、嘉庆年间的情况暂且不论,即使是明朝天启二年(1622年)和永乐甲辰(1424年)时期的族谱也有诸多有不符之处,更何况后世迁徙频繁,年代久远,很多信息只能依靠口传手录?现在,我严格遵循永乐年间的老族谱进行复修,愿意接受的就加入,不愿意的也不勉强。我内心暗自对此感到十分庆幸,感谢祖宗之灵让这份数百年的族谱能够重现于世,使后世的子孙能够像网中之纲,有条不紊,得以追溯本源,既不至于遗忘,也不至于歪曲,让家族的历史能够代代相传,不断传承下去,这难道不是一件盛事吗?

道光十四年(1834)甲午岁冬月吉旦

廿六世孙 正乐清典氏敬撰

光绪五年(1879)己卯秋月阖族重刊

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/jiazuwenhua/eBAq4NK51jLd.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 萧通滨公房发派族谱、原谱辨十二条