堂号和郡望一样是中国姓氏文化中的特有范畴。也是中国人进行寻根问祖时不可不先熟悉的一个概念。在旧时中国各姓祠堂正门上方,往往有一块牌匾,上面写着“××堂”。在海外的宗亲社团和各姓联谊会所,也往往挂有写着“××堂”的灯笼和牌匾。这就是中国人的堂号。

堂号和郡望一样是中国姓氏文化中的特有范畴。也是中国人进行寻根问祖时不可不先熟悉的一个概念。在旧时中国各姓祠堂正门上方,往往有一块牌匾,上面写着“××堂”。在海外的宗亲社团和各姓联谊会所,也往往挂有写着“××堂”的灯笼和牌匾。这就是中国人的堂号。

堂号是什么?简单地说,堂号就是祠堂的名称、称号。祠堂又称为家庙,是中国人供奉祖先神位、祭祀祖先神灵、举办宗族事务的公共场所。中国人是世界上最有祖先崇拜传统的一个民族。在每个家族中,往往都有一个场所来供奉已去世的祖先的神主牌位,所以,旧时的每个家族都会有本家族的祠堂,并给它取一个名号,目的是让子孙们每提起自家的堂号,就会知道本族的来源,记起祖先的功德。

俗话说,树大分杈。随着生命的传递、繁衍,家族就会不断扩大。扩大的结果是一些家族从祖居地迁居他处,另开基业,形成新的分支和新的宗族。这些新形成的宗族和分支,往往又会建立新的祠堂,来供奉最亲近的祖先。于是,一个祠堂又会派生出许多新的祠堂来。因此,像族谱有总谱、支谱一样,祠堂也就有总祠、支祠、分祠之分,也就是民间所说的所谓大祠堂和小祠堂。

堂号不仅是用在祠堂,而且还多用在族谱、店铺、书斋及厅堂、礼簿等处;也有用在生活器具上的,如在斗、口袋、钱袋、灯笼等上面大书堂号,以标明姓氏及族别。凡看重自己的姓氏和族属的人,都不会忘记本族世代相传的堂号。不仅汉族,许多迁居内地的其他少数民族,如匈奴的呼延氏(太原堂)、回纥族的爱氏(西河堂)、蠕蠕族(即柔然族)的苕氏(河内堂)等少数民族,内迁后接受了汉文化,也有以其繁衍地的郡名或祖上业绩之典故作堂号的。

历来每个姓氏、每个宗族、每个家族,都有自己的堂号。堂号的历史悠久,应用广泛,在中国宗法社会中有非常重大的意义和作用。

从功能上说,堂号的意义主要在于区别姓氏、区分宗派,劝善惩恶,教育族人。如果说郡望是高一级别的宗族寻根标志,那么堂号就比郡望堂低一级的宗族标志。郡望往往可以作为堂号,但堂号却大都不能用作郡望。一个姓的堂号要比郡望多得多,一姓的郡望只有数个多至数十个,但堂号往往有数百甚至上千个之多。郡望在宋代以后就开始走向统一和固定,但堂号却随着宗族的发展,一直在不断地增加。各姓的堂号虽然很多,但也不是随便乱取的。各个家族的堂号,往往都有其非常深刻的含义。

堂号是宗法社会的产物,在传统宗法社会中,它对于敦宗睦族,弘扬孝道,启迪后人,催人向上,维护家庭、宗族和整个社会的稳定,都具有十分重大的作用。中华人民共和国成立后,随着中国传统社会的终结,祠堂在中国大陆不是成了历史,就是成了文物。因此,新的堂号不可能再产生,但是,旧有的堂号却仍然留在各姓各族人们的记忆中。

✪萧氏堂号

萧氏的堂号很多,本谱挑选部分堂号按命名方法分类予以介绍。

(★)以萧氏郡望、住地命名的堂号

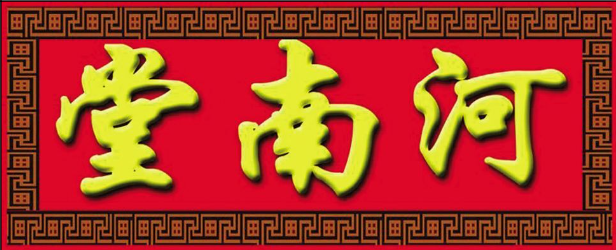

河南堂

河南郡为萧氏郡望,后世子孙便以“河南堂”为堂号。古代家(族)谱封面或扉页上刻“河南堂(郡)”,今家(族)谱上也刻有此标记,表示自这支萧氏出自古代河南郡。如江西进贤县《河南郡萧氏家谱》、福建武平县《河南郡萧氏族谱》,湖南益阳《萧氏七修家谱》扉页上均有“河南堂”3个大字等。

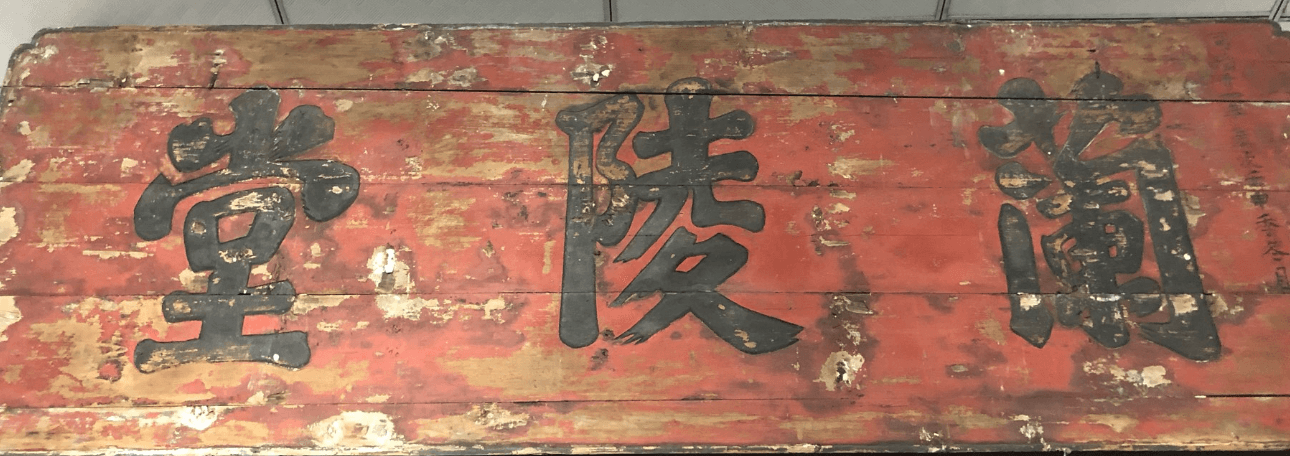

兰陵堂

兰陵郡、南兰陵为萧氏主要郡望,后世子孙便以“兰陵堂”为堂号。福建省晋江萧氏大户,大门匾均书有“兰陵衍派”字样。古代家(族)谱封面或扉页上刻“兰陵堂”,今家(族)谱上也刻有此标记,表示自己这支萧氏出自古代兰陵郡、南兰陵。如贵州《兰陵黔沿萧氏族谱》,中华湖北蒲圻《萧氏宗谱(兰陵堂)》,福建漳州、泉州《兰陵萧氏联修族谱》等。

广陵堂

这也是萧氏的重要郡望,望出广陵的萧氏子孙便以“广陵堂”为堂号。这也是以宗族望地命名的堂号。

豪郎堂

广东省湛江雷州市纪家镇豪郎村的萧氏或从此地外迁萧氏的堂号。

武阳堂

武阳这一地名,江西、湖南、甘肃、江苏都有,武阳堂是居住在武阳或先祖在武阳做过官的萧氏的堂号。

祁东堂祁东是湖南的地名,祁东堂当是与此地名有关。

瓯萧堂

瓯是指现在的浙江温州,当是与温州有关的堂号。

楚宝堂

与楚地有关的堂号。

兰陵会馆

湖南洞口县萧氏兰陵会馆也是以兰陵郡望命名的祠堂名号,该祠堂2013年已被国务院确定为全国文物保护单位。

书山祠

祖居地是现在的福建省南靖县书洋镇书洋村山下组。供奉的肇基始祖是萧奋,萧奋是状元萧时中的曾孙。(时中-子玉-崇星-萧奋)。

斗山祠

祖居地也是福建省南靖县书洋镇书洋村。供奉的始祖是萧细满,也是萧时中的曾孙。(时中-子玉-崇信-细满)。

书山派和斗山派的共同祠堂名为芳远堂,供奉共同始祖萧子玉。

(★)以萧氏典故命名的堂号

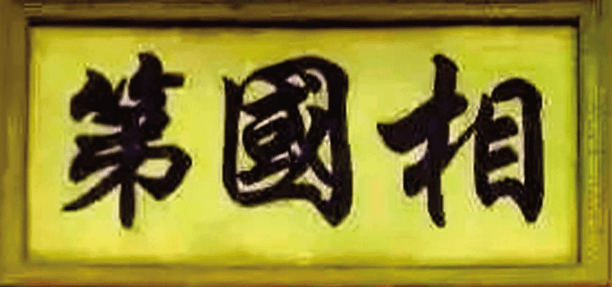

相国堂或相国第

萧何后裔的堂号。萧何(公元前257年~前193年)西汉初年大臣,汉族,沛丰邑(今江苏丰县)人。早年任秦沛县狱吏。秦二世元年(前209)随同汉高祖起兵,为沛丞。攻克咸阳后,诸将皆争夺金银财宝,萧何却忙于接收秦丞相、御史府所藏的律令、图书,使汉高祖得以掌握全国户口、民情和地势,对日后制定政策和取得楚汉战争的胜利起了重要作用。

汉高祖被封为汉王后,萧何劝说汉高祖以巴蜀为基地,与民休息,招纳贤才,然后还定三秦,荐韩信为大将军,与项羽争夺天下。楚汉战争时,萧何以丞相专任关中事,他侍从太子,为法令约束,使关中成为汉军的巩固后方。楚汉相持于荥阳、成皋时,汉高祖屡遭挫败,失军亡众,军无现粮,萧何及时调遣关中兵卒驰援,并转漕供给军用,保证了前线兵员粮饷的供应,促使战局发生了根本转机。因此,汉高祖称帝后,以萧何功最高,位次第一,食邑八千户,悉封其父母兄弟十余人皆食邑。汉高祖又以原订的三章约法不足以“御奸”,命萧何重新制订律令。萧何采摭秦法,酌加新律,作《九章律》(见汉律)。高帝十一年(前196),助吕后定计收捕淮阴侯韩信,被拜为相国。高祖死后,萧何辅佐惠帝。他病危时,推荐曹参继任相国,惠帝二年(前193年)卒,谥号“文终侯”。后世子孙有的便以相国为堂号。

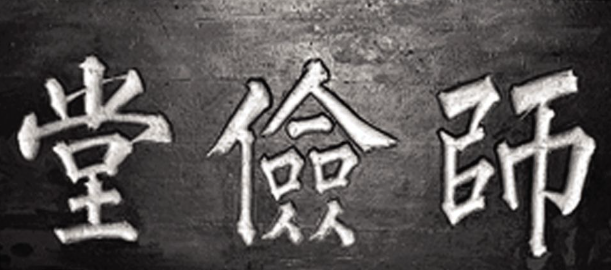

师俭堂

这是以萧何“后世贤,师吾俭”的名言命名的堂号,称“师俭堂”。

萧何一生勤俭节约,从不奢侈浪费。江苏丰县护城河东岸至今仍存有其故宅遗址,史料记载:萧何把房子建在丰县城内最偏远的地方,而且不设院墙,为的是让后代学习他的节俭。有人曾经问他为什么不考虑在繁华热闹的地方为自己建一栋豪华的私宅?萧何说:“后世贤,师吾俭;不贤,毋为势家所夺。”大意是说子孙贤良,就不应该贪图先辈的遗产,而是从中学习和传承他的节俭风尚;如果子孙不肖,即使父辈留下高楼大厦也固守不住,甚至被人侵占。

定汉堂

萧何后裔的堂号。萧何从汉高祖刘邦在沛县起兵反秦,到建立汉朝即皇帝位,始终以他的远见卓识帮助汉高祖刘邦争天下,荐韩信,固后方,定律令,理国政,功居第一,位列丞相,临终推荐曹参任相国,维持了政权的稳定,可以说“不是萧何佐高祖,哪有汉室四百年”,定汉之功确实至伟,萧何后裔故将堂号取名为定汉堂。

制律堂

这也是与萧何有关的堂号。萧何采摭秦法,酌加新律,作《九章律》,使治理国家有法可依,他是中国法律界的祖师爷,这一堂号彰显了萧何制律的丰功伟绩。

八叶堂

八叶宰相后裔的堂号。八叶宰相指唐代,梁武帝萧衍的长子即昭明太子萧统这一派中8位后嗣,瑀俛寘萧、萧嵩、萧华、萧复、萧、萧仿、萧、萧遘,自唐初至唐末相继出任宰相,史称唐瑀朝萧氏“八叶宰相”。第一位是唐代初年大臣萧,字时文,是隋炀帝皇后萧后的弟弟,梁朝昭明太子萧统的曾孙,在隋任内史侍郎、河池郡守,李渊定京城,他降唐,武德初年任内史令,深受高祖信赖。太宗时,官尚书左仆射(宰相),封宋国公。性情耿直,是非分明,唐太宗李世民曾瑀赋《赠萧》一诗赞扬他:“疾风知劲草,板荡识诚臣;勇夫安知义,瑀智者必怀仁。”第二位是萧的侄曾孙,珣即兄弟萧的曾孙萧嵩,唐玄宗时宰相,太师,封徐国公。第三位是萧嵩的儿子萧华,肃宗时宰相。第四位是萧嵩的孙子萧复(萧衡之子),德宗时宰相。第五位是萧华的孙子萧俛(萧恒之子),穆宗时宰相。第六位也是萧华的孙子萧仿(萧悟之子),懿宗时宰相。第七位是寘偡萧复的孙子萧(萧之子),寘懿宗时宰相。第八位是萧之子萧遘,僖宗时宰相。一家人在一个朝代有8位宰相,这在中国历史上是鲜见的。《新唐书》赞曰:“自瑀逮遘,凡八叶宰相,名德相望,与唐盛衰,世家之盛,古未有也”。

三瑞堂

这是北宋萧定基后裔的堂号。定基生于端拱二年己丑(公元989年),字守一,庐陵螺陂(今吉水县黄桥镇萧家村)人,萧霁曾孙。天禧三年(1019)进士。先后授岳州军事推官,改虔州观察推官,迁大理寺丞,知新喻县,移监成都市买务。蜀引江水溉田,多少有约。李顺作乱时,成都大豪樊氏盗约,改一昼夜为六,由此他县岁赂樊氏,乃得馀水。讼二十年不决。定基亲行田间,决水,视一昼夜,樊氏之水有馀。遂定约如故。累迁至太常博士,官监察御史里行。蕲州守王蒙正恃势责赂,诬属县长死罪,诏定。基往治,遂正其狱。除开封府判官,迁侍御史。宜州蛮为寇,以定基为广西安抚使。定基驰至,问所以反故,遣兵万馀守要害,戒诸将毋妄击,蛮遂遁。仁宗曰:“边臣好生事,定基乃能如是。”召还,除淮浙荆湖制置发运副使。

定基与同邑彭齐、杨伾俱有时名。彭齐字孟舒,祥符元年戊申(1008年)进士,为杨文公亿所赏拔,伾官至太常博士。杨登祥符八年乙卯(1015年)第,官至尚书屯田员外郎。真宗曾亲笔伾题殿柱曰:“萧定基之政事杨之清谨彭齐之文章可谓江西三瑞。”

庆历二年壬午(公元1042年)五月萧定基以官卒于家,年五十四岁。赠兵部侍郎。

三瑞堂不仅是萧定基后裔祠堂的堂号,也是伾杨和彭齐后裔祠堂的堂号。

麦羹堂

麦,为包麦之“麦”,包麦是乡俗俚语,即玉米。顾名思义,麦羹,就是用玉米粉为主料煮成的介于糊与汤之间的状态的粥。玉米是粗粮,也是一种健康食品。同时也是祖先萧衍在孝事父母和艰苦创业过程中曾经赖以生存的食粮。以麦羹堂取堂名,意思是要族人继承萧氏祖先孝顺长辈和艰苦创业的优良传统,继续努力奋斗,创造新的辉煌。

据《梁史·卷七·梁本纪中第七》记载:“(梁武帝)帝性淳孝,六岁,献皇太后崩,水浆不入口三日,哭泣有过成人。及丁文帝忧,随王谘议,随府在荆镇,以病闻,便投劾星驰,不复寝食,倍道就路,愤风惊浪,不暂停止。帝形容本壮,及至都,销毁骨立,亲表士友,皆不复识。望宅奉讳,气绝久之。每哭,辄呕血数升。服内,日惟食麦二溢。拜扫山陵,涕泪所洒,松草变色。......”意思是说,梁武帝非常孝顺,六岁时,献皇太后(即萧顺之的夫人张尚柔)去世,他三天没有吃一点东西,哭得比大人还伤心。到父亲病重时,远在荆州齐随王萧子隆身边的参谋萧衍,闻讯便星夜策马朝家奔驰,生怕父亲临终难见面,所以风雨无阻,日夜兼程,顾不得寝食,及至赶到南京时,瘦骨嶙峋,整个人都变了样,亲朋好友都认不出。闻见父已薨,望着老屋、捧着父亲的遗像,气绝晕死好半天。安葬其父,每哭则吐血以升计,在其三年服丧期内,每天仅喝四两麦面粥即麦羹,得以保全性命。到父亲陵园扫墓祭拜时,痛哭流涕,山间草木也露出了悲伤的形色,其至真至诚的痛苦之情连天地万物都被感动了。为了纪念梁武帝孝事父母之事,以及其赖以生存的麦羹,所以现在湖北、广东等地的萧氏宗支便将祠堂命名为“麦羹堂”。梁武帝喝过的“麦羹”一直流传到现在,在江苏、广东等地成了调理养生的名食。

(注:溢,古容量单位,一溢约等于现在的二市两。见《汉语大字典》第717页。)

(★)以道德伦理命名的堂号

三省堂

三省是省察三事,从三个方面反省检查自己。《论语·学而》:“曾子曰:‘吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?’”曾参是孔子的弟子,非常注意修身,每天从三方面检查自己:一是为人做事有没有尽到心,二是和朋友交往有没有失信,三是老师教的东西有没有复习好。后泛指认真反省自己的过失。“三省堂”即由此得名。

敦彝堂

敦,敦本敦厚老实,彝为古代一种酒器、祭器,亦指法理常理,长辈对后辈的教诲。代表美好的东西往下传承之意。

笃本堂

与敦本堂意思相近,告诫子孙忠实厚道、注重干实事。

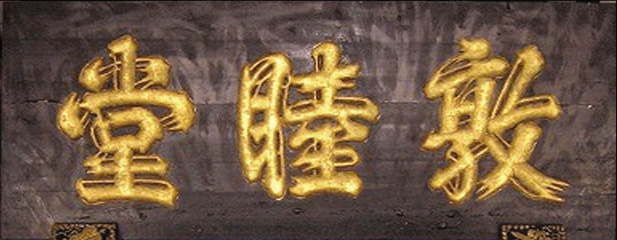

敦睦堂

敦:厚道,睦:和睦,取名为敦睦堂,是希望族人处事为人要厚道,相互间和睦共处,家和万事兴,族和也万事兴。

敦本堂

注重根本,希望族人务实不务虚,要干实事。本,古时多指农业。《宋书·武帝纪中》:“公抑末敦本,务农重积,采蘩实殷,稼穑惟阜。”唐时孟郊《蓝溪元居士草堂》诗:“读书业虽异,敦本志亦同。”清时冯桂芬《〈滇南事实〉序》:“阅其书:勤农桑,疏沟洫,恉重学校。大以兴教化、敦本厚俗为务。”

敦崇堂

江西省上饶市横峰县东南部的司铺乡有萧江氏的敦崇堂,又名中宪第,建于清同治四年(1865年),为清同治年间户部主事江桂高宅第,是一组坐北朝南横向布局的徽派建筑,店堂、落轿厅、会客厅、正屋厅,四间横向相连,各有大门出入,又以内门相通,后为花园,建筑之气派,充分体现了主人的地位和富有。正屋为一脊两厅,双天井,两层楼建筑。由东侧开大门出入。门庭地面用鹅卵石铺成钱币图案,寓意财源滚滚而来。正厅天井也置有太平缸,说明徽州人家防火观念之强。堂上高挂“敦崇堂”匾,两边是两副富含哲理的楹联:惜时惜衣非为惜财源惜福,求名求利终须求己莫求人。敦序承祧延世泽,崇儒务本振家声。联语阐明了堂名的寓义,也体现了古人的治家思想。

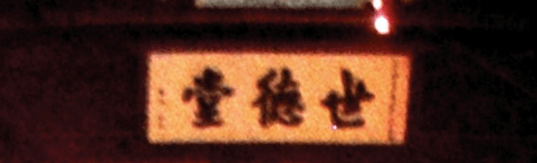

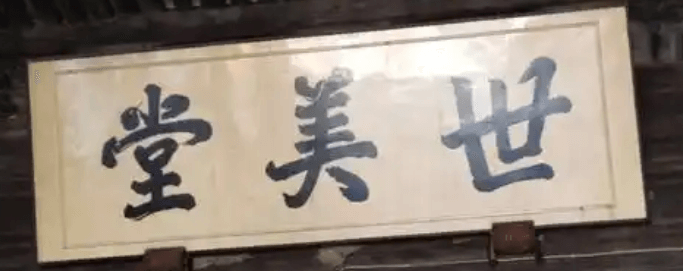

世德堂

世德,一是指累世的功德,先世的德行。《诗·大雅·下武》:“王配于京,世德作求。”郑玄笺:“以其世世积德,庶为终成其大功。”宋曾巩《上欧阳学士第二书》:“及一日有文移发召之警,则又承藉世德,不蒙矢石,备战守驭车僕焉。”清櫆刘大《程氏宗祠碑记》:“以遗绍自肩,谓世德传衍在予。”二是指祖上及本人均有美德的人。《文选·陆机〈文赋〉》:“咏世德之骏烈,诵先人之清芬。”李善注:“言歌咏世有俊德者之盛业。”以世德为堂名,其意义既包含对先人的景仰和崇敬,同时也希望族人世世代代做有德行之人,为本族争光。

漳州有“世德堂”奉祀萧氏开漳始祖萧国梁状元公至十一世先祖。“世德堂”以诗著系引:祖宗状元几百庚,出知漳郡旧驰名,支分东广衣冠盛,派衍南闽姓字馨,肯构庙堂千古意,迎恩四世先时情,云仍继续供香火,长见春风度泽生。

四美堂

四美,指四种美好之事。指仁、义、忠、信。唐柳宗元《天爵论》:“仁义忠信,犹春秋冬夏也。举明离之用,运恒久之道,所以成四时而行阴阳也。宣无隐之明,著不息之志,所以备四美而富道德也。”四美堂取仁义忠信四种优秀品德之义,寄托了我们萧氏族人的道德理想。

雍睦堂

雍:和谐。雍睦:犹和睦。晋袁宏《后汉纪·桓帝纪》:“古之君臣,必观其所易,而闲其所难,故上下恬然,莫不雍睦。”南朝陈徐陵《晋陵太守王励德政碑》:“家门雍睦,孝友为风,上交不谄,下交不渎。”《警世通言·旌阳宫铁树镇妖》:“豫章郡太守范宁,见真君孝养二亲,雍睦乡里,轻财利物,即 保举真 君为孝廉。”雍睦堂的意思是希望宗族团结和睦,亲如一家。

永思堂

意思非常明显,表示永远也不能数典忘祖。最著名的有永思堂堂号的祠堂是江西婺源的萧江宗祠,始建于明朝万历六年,后毁于太平天国战火。一九二四年重建,萧江宗祠曾被誉为江南七十座著名宗祠中“最好的一座宗祠”为婺源古代四大古建之首。“文革”期间又被毁坏。二○○三年九月,第三次重建。萧江宗祠以其建筑规模宏大、占地面积广,雕刻精美,建筑材料考究,为国内所罕见。

伦敦堂和敦伦堂

重人伦,注重尊卑长幼的人伦秩序、保证宗族的和谐安宁与健康发展。

追远堂

《论语学而》:“曾子曰:‘慎终追远,民德归厚矣’。”终,人死;远,指祖先。慎终追远,旧指慎重地办理父母丧事,虔诚地祭祀远代祖先,后也指谨慎从事,追念前贤,看看老祖宗们都留下了些什么,在自身与先贤之间做一个对比,应效法先古圣贤。每个人都这样地去思考,人民的道德就自然敦厚了。

昭穆堂

宗法制度对宗庙或墓地的辈次排列规则和次序。二世、四世、六世,位于始祖之左方,称“昭”(唐陆德明经典释文云:昭,绍遥反,说佋文作,佋〈按:音绍,继也〉);三世、五世、七世,位于始祖之右方,称“穆”。坟地葬位的左右次序也按此规定排列。以周代天子七庙为例,自始祖之后,父为昭,子为穆。排列时,大祖居中,三昭位于大祖的左方;三穆位于大祖的右方,以此来分别宗族内部的长幼次序、亲疏远近。历代学者大都认为昭穆制是周人的制度,据张光直研究,商王世系中也存在着昭穆制。《周礼·春官·小宗伯》:“小宗伯之职,掌建国之神位,右社稷,左宗庙······辨庙祧之昭穆。”郑玄注:“自始祖之后,父曰昭,子曰穆。”又《春官·冢人》:“先王之葬居中,以昭穆为左右。”指家族的辈分关系。《左传·僖公五年》:“大伯、虞仲,大王之昭也。大伯不从,是以不嗣。虢仲、虢叔,王季之穆也,为文王卿士,勋在王室,藏于盟府”(参见唇亡齿寒)。晋陶潜《赠长沙公诗序》:“长沙公于余为族祖,同出大司马。昭穆既远,以为路人,经过浔阳,临别赠此。”清孔尚任《桃花扇·阻奸》:“昭穆伦次,立福王亦无大差。”(参阅张光直《中国青铜时代》、杜正胜《周代城邦》)。

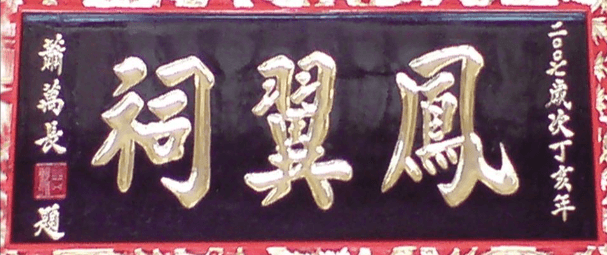

凤翼堂(祠)

凤翼堂传记(原文)

自始祖本公卜居高山,时皇明太祖年间,开辟鸿基,守行祖训多行善德,得陈家逐师之赐,师先于陈厝,历三载,察陈扬恶欺善,师视其壮,难以教化,更堪陈室时以恶语相欺,里人多以不齿,越至佳节除夕,竞端辱师,逐师离陈厝。吾祖悉情不惧陈恶邻之欺,礼留之,时境极贫、家只只鸡,取宰之、与师共度佳节,师感慰吾祖之善,越年以察,吾祖确为勤业善德之仕,多有感慨,即示献宝地,乃时之陈家厝下,茅草从中,先盖茅房三间,以空房以丙子丙午分金,开池做法,水流巽,初具规模,穴得大宝山主龙脉之要,左右紫云羊角之相影扶,前山清秀多奇,丁进草得畜发家,师再示斯地定基建祠,地形曰懂幡,风吹幡动,凤凰来仪翼羽常展,后昆幸福无边固曰凤翼祠。立向坐癸向丁兼子午,财禄马俱全,正祖之地于斯曰宝山。自此立祠,诸业鼎盛、子孙昌隆,辈有荣耀,兰桂呈茂,人财辈出,此正谓曰:基业易主,燕入善家,有德福者居之也,正龙未就,偏龙穴略发,正龙就位,偏者退至矣。又得宝山奇茗之赐,并蒙名师再引示,建水尾龙宫,奉感应尊王,使乡居异族俱离去,促成吾族独冠之地,鼎业日盛,异姓俱先后离此土,自此吾族高山境地,拓展极广,与邻乡、王、颜、郑、林、潘家,社祉分明俱以火围为记,如此分明,异乡难及矣。围内风水宝地极丰,故兴世卜居剪裁做作,皆能成穴,其德奇功,列世先迹,祖业奈何相视,壁基剖土,创业之辛,守成之虑、贻后之福,此绍绍立纪而传,追思祖德之功,其德其迹,该思该传甚记矣。

十四世裔孙梧标拜撰

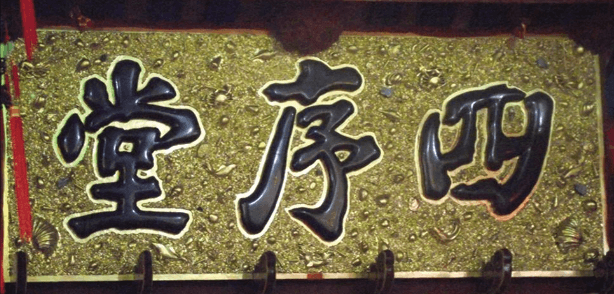

四序堂

潮阳萧氏肇基祖祠“四序堂”,址于潮阳市区南中路东侧。据萧氏珍藏族谱记载,南宋庆元元年(1195),漳州人萧洵,字仲川,号启祥。状元漳州郡守萧国梁次孙,绍熙进士、朝议大夫、左司郎中煜公之次子,以明经出任潮阳县令,连四任十二年。在任期间,清廉勤政,礼贤下士,体恤民情,多行善举,深得民心。民感其德,于嘉泰四年(1204),集资为洵公兴建生祠,褒扬其 业 绩,永 存 纪 念。开禧三年(1207),洵公任满拟归故里,县民恳切挽留,遂定居于县治之南桥(即今潮阳城南涂库)。公既落籍潮梓,为回报乡民,将生祠办学堂,不分姓氏,广收学子。颜其名“四序堂”,蕴涵着与天地同德,与日月同光,与君子同仁,与四时同序之意,并以此为办学方针,从文化、道德、伦理、气质诸方面模铸学子,型范英才。还在堂内设置孔子神位,成为粤东尊崇孔学宣扬儒教较早的地方。

昂宿堂

昂宿即昴宿,是二十八宿之一。昴宿星团有七颗大星,也叫七姐妹星团,是一个大而明亮的星团,用其作为堂号,寓意为子孙发达,前景光明。

经术堂

经术犹经学。经,是指作为思想、道德、行为等标准的书,亦称宗教中讲教义的书,或称某一方面事物的专著。实际上我国在汉代以后一般是指儒家经典了。术,也指的是儒术。在古代中国,这是经国安邦的指导思想。《史记·太史公自序》:“仲尼悼礼废乐崩,追修经术,以达王道。”唐张祜《投常州从兄中丞》诗:“史材谁是伍,经术世无双。”清唐孙华《国学进士题名碑》诗:“罢黜诗赋崇经术,儒生讲习丘与轲。”章炳麟《黄先生传》:“余少时从本师德清俞君游,亦数谒先生。先师任自然,而先生严,重经术,亦各从其性也。”以经术为堂名,寄托了族先的政治理想,希望族人掌握和遵循儒家学说,涌现出齐家治国平天下的栋梁之材。

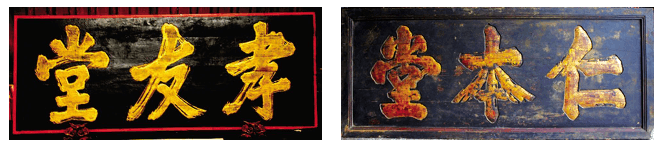

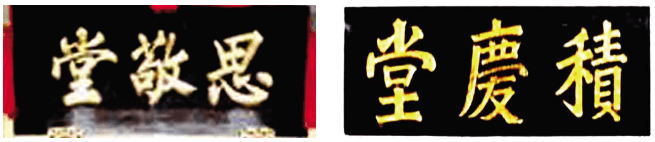

以道德伦理命名的堂号数量是最多的,除上述有图匾的之外,还有很多萧氏堂号,如:心传堂、政瑞堂、聚原堂、德会堂、德余堂、宗老堂、建业堂、守德堂、正诒堂、俭让堂、友爱堂、听松堂、永寿堂、清贤堂、忠义堂、百善堂、伏龙堂、心德堂、寻亲堂、存孝堂、存爱堂、三乐堂、井明堂、正伦堂、一本堂、仁本堂、任远堂、济贤堂、德庆堂、启远堂、精忠堂、太本堂、周上堂等,暂未一一尽列。

©该文章著作权归作者所有

本文链接:https://www.lanlingxiaoshi.com/cms/jiazuwenhua/A5JW8d8nWYgk.html

转载请注明上述链接: 兰陵萧氏 » 中国姓氏文化标识:堂号